緯線と経線、緯度と経度は何のために必要なの?【中学地理】

緯線と経線、緯度と経度についてまとめました!

なぜ緯度と経度の勉強をするのか?

まず、なぜ緯度と経度の勉強をするのか?というと、

地球上での位置を正確に表す時に緯度と経度が役に立つからです。

位置を表す方法は2つある

位置を表す方法はざっくりと2通りに分けられます。

- 他の場所を基準に表す方法

- 「住所」で表す方法

例えば日常生活で●●中学校の位置を表す場合、こんな感じで表せます↓

①他の場所を基準に表す方法

- 「■■というマンションの目の前」「▲▲駅から北に1kmのところ」

②「住所」で表す方法

- 「■■県▲▲市◯◯ – □ – □」

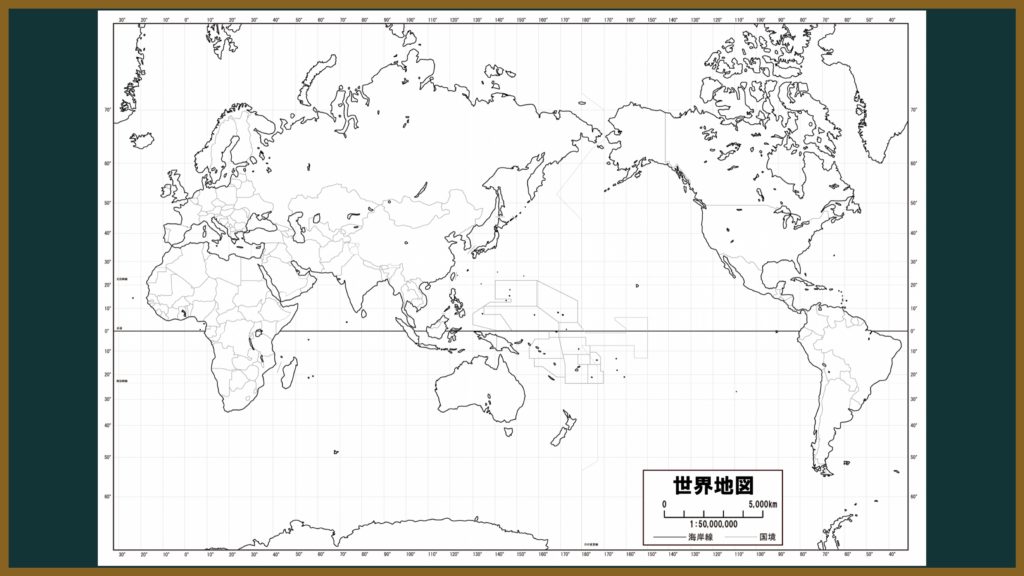

次に、地球上で日本の位置を表す場合を考えてみます!

①他の場所を基準に表す方法の場合、こんな感じで表現できます↓

①他の場所を基準に表す方法

- 「太平洋の北、西の端っこ」「中国の東側」「韓国の隣」

地球上の「住所」を使って正確に表したい

でも他の場所を基準に表す方法だと、なんとなくの場所はわかるけど結構わかりにくい。

●●中学校の位置を住所で表した時のような正確な位置の表し方をしたい!

そこで、地球上の「住所」を表すための基準として緯度と経度を使うわけです。

緯度・経度とは?

緯度は南北方向の住所を表すもの

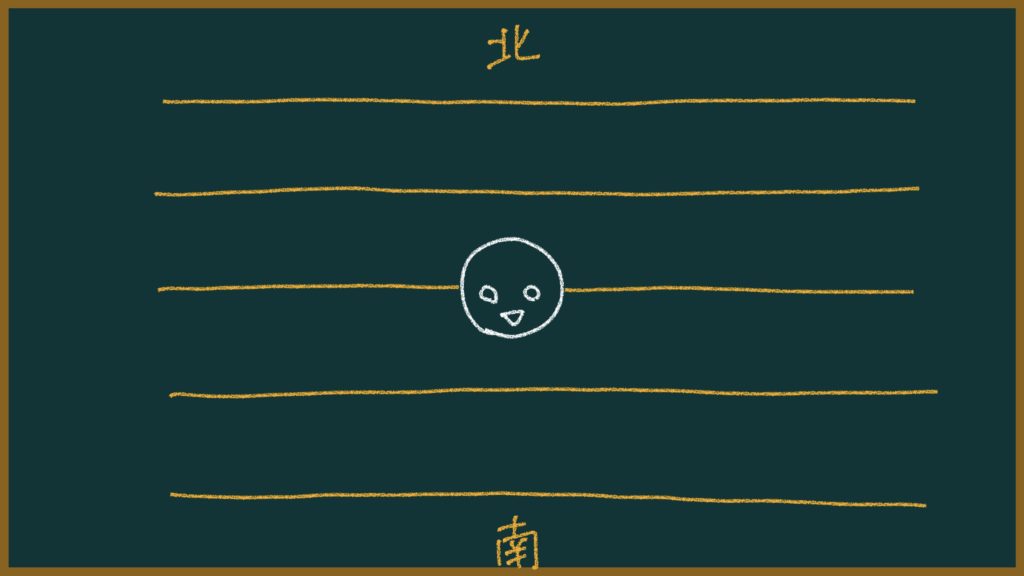

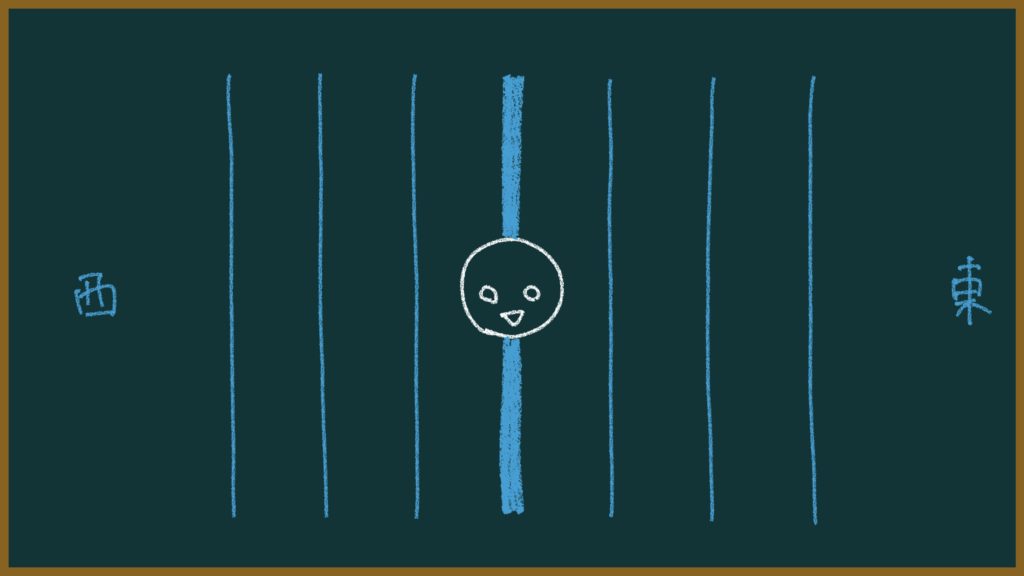

例えばこのように何かモノ(顔)があって、これの位置を表す場合、、、

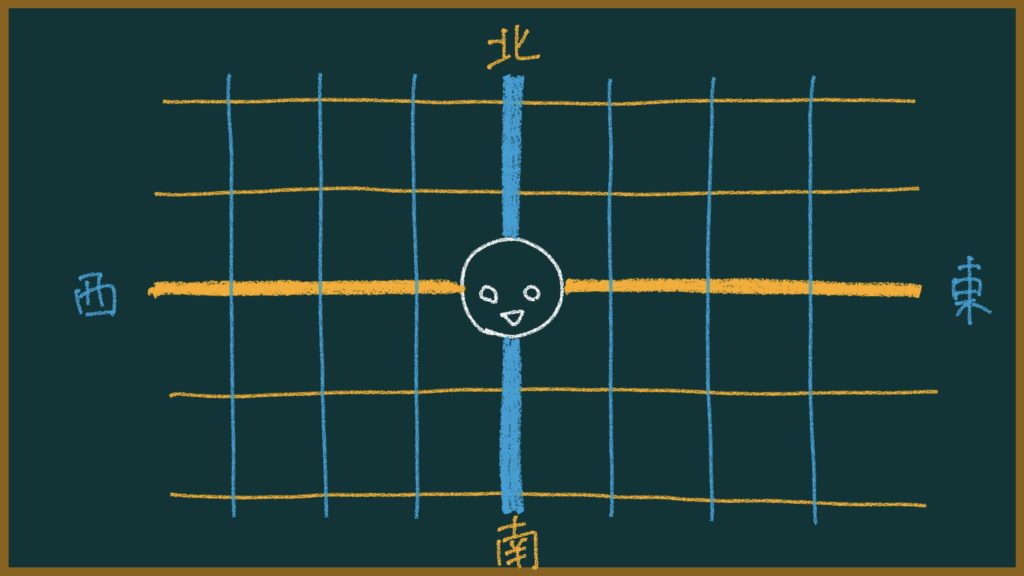

このように南北方向を区切るように線を引くことで、南北方向の「住所」を表すことができます。

この線を使えば、「この変な顔はオレンジの太線の上に位置する」と言えます。南北方向の位置を正確に表現することができるわけです。

この横の線が緯線で、どの緯線なのかを示すものが緯度です。

経度は東西方向の住所を表すもの

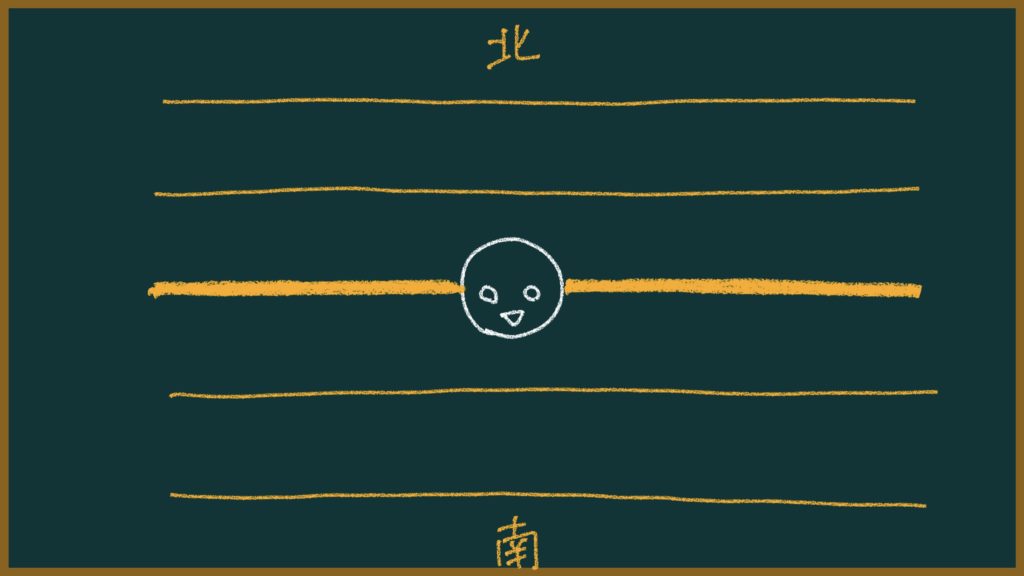

ですが、「オレンジの太線の上に位置する」ってだけだと、この太線の上のどこに位置するのかがわかりません。

そこで、東西方向の位置も考えます。

東西方向を区切るように線を引くことで、東西方向の「住所」を表すことができます。

この線を使えば、「この変な顔は水色の太線の上に位置する」と言えます。東西方向の位置を正確に表現することができるわけです。

この縦の線が経線で、どの経線なのかを示すものが経度です。

地球上の住所は緯度と経度で表せる

以上の2つを組み合わせることによって、「この変な顔はオレンジの太線と水色の太線の上(=交差するところ)に位置する」と表現できます。

こうして、地球上の位置を正確に表すことができるわけです!!

これが緯線と経線(緯度と経度)の存在意義。

こうやって本質から理解すれば、「緯度と経度の覚え方」なんて調べなくてOK。

ちゃんと理解することが、覚えることに結果的につながる!

ちなみに、地理は「位置」がとても重要な科目なので、「位置」を表す方法である緯度と経度を地理の最初に勉強します!

(これが緯度と経度について教科書の最初の方に書かれている理由)

正確な定義

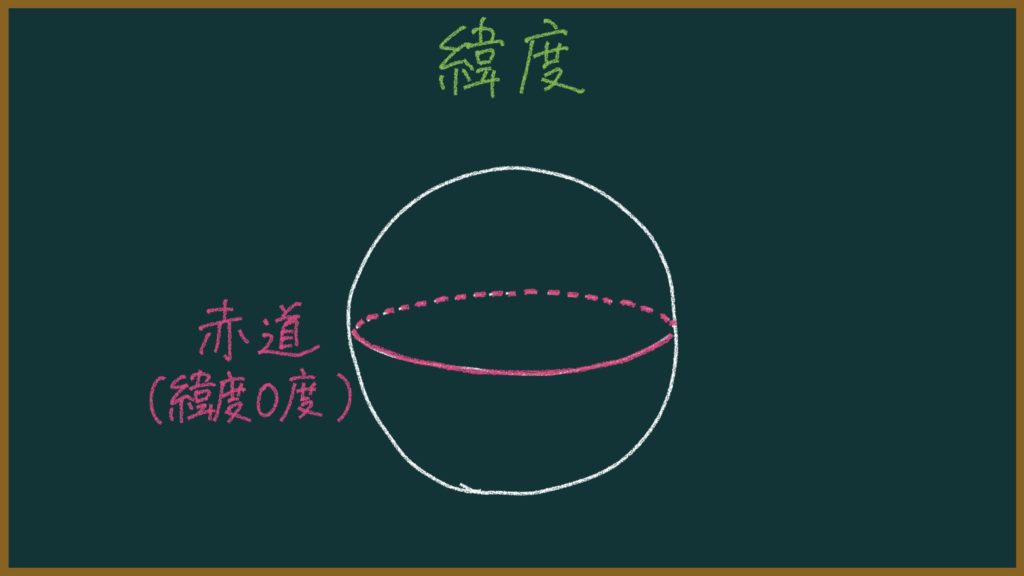

緯線と緯度

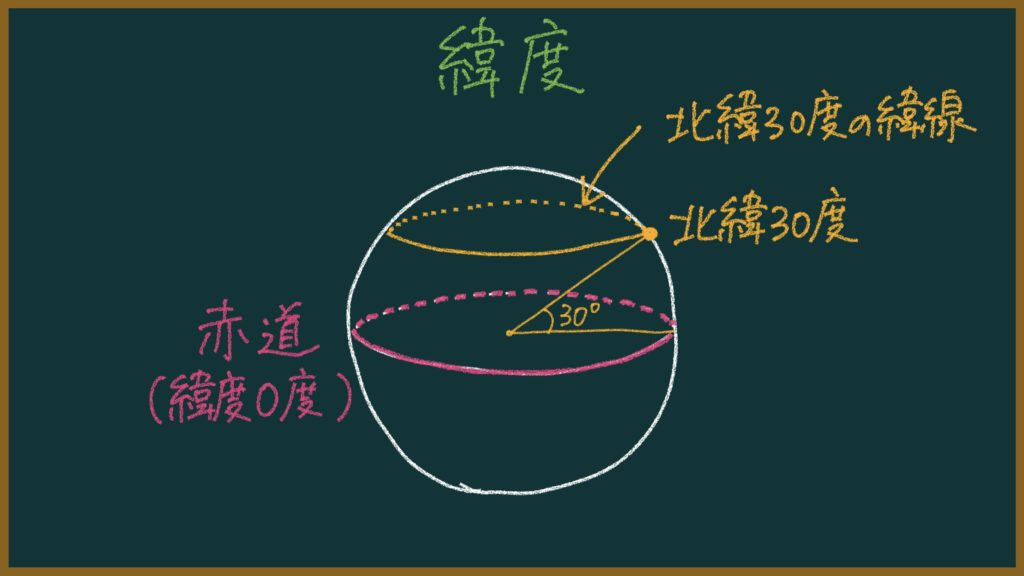

このように地球を真っ二つに切った時の円周を赤道と言います。

この赤道が緯度の基準です。(赤道の緯度=0度)

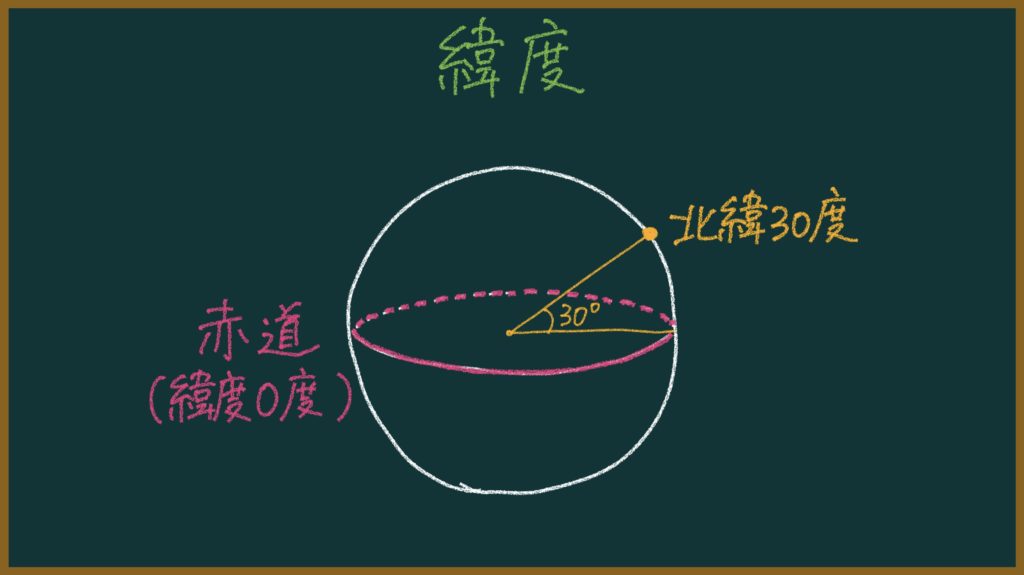

例えば、赤道から北に30度いったところの位置は「北緯30度」と表します。

「北緯30度」に該当する場所はたくさんあります。

ぐるっと一周すべて「北緯30度」です。これが「北緯30度の緯線」。

緯線 = 同じ緯度をぐるっと結んだ線

- 赤道から北にいけば「北緯」

- 赤道から南にいけば「南緯」

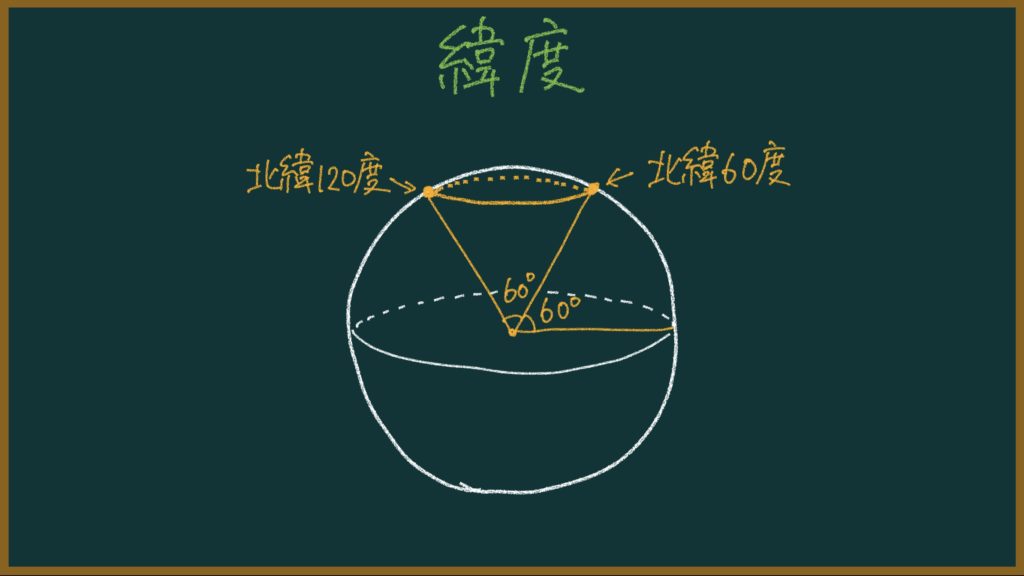

あと、緯度は0度~90度で表します。

90度より大きい緯度は存在しません!

例えば、「北緯120度」というものを考えてみると、、、これは「北緯60度」と同じ位置ですよね。

このように、90度より大きい緯度は90度以下の緯度で表すことができます。なので、緯度は0度~90度で表すわけです。

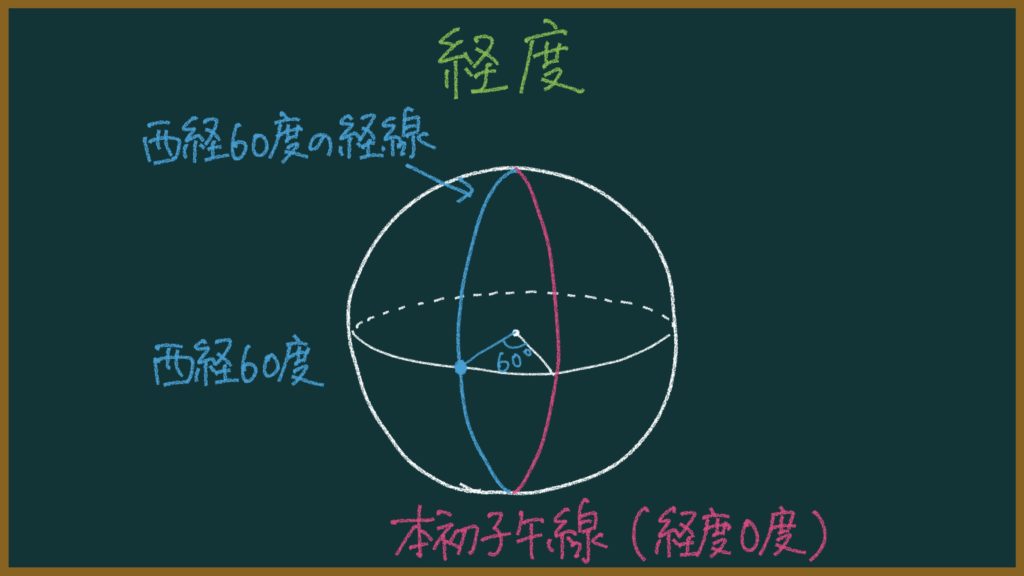

経線と経度

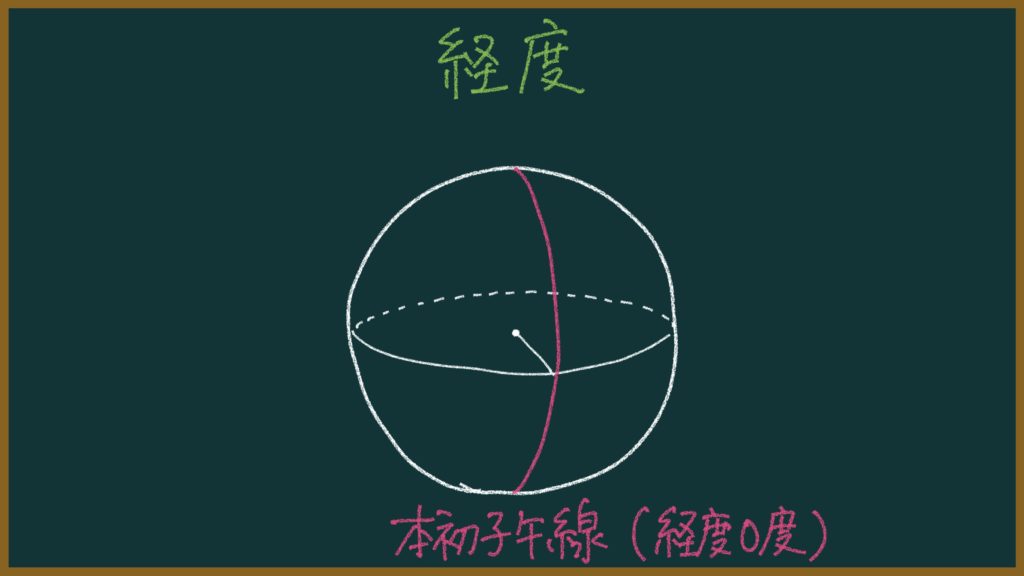

イギリスのロンドンを通るこのような線を経度の基準にします。この線のことを本初子午線と言います。

本初子午線は経度0度です。

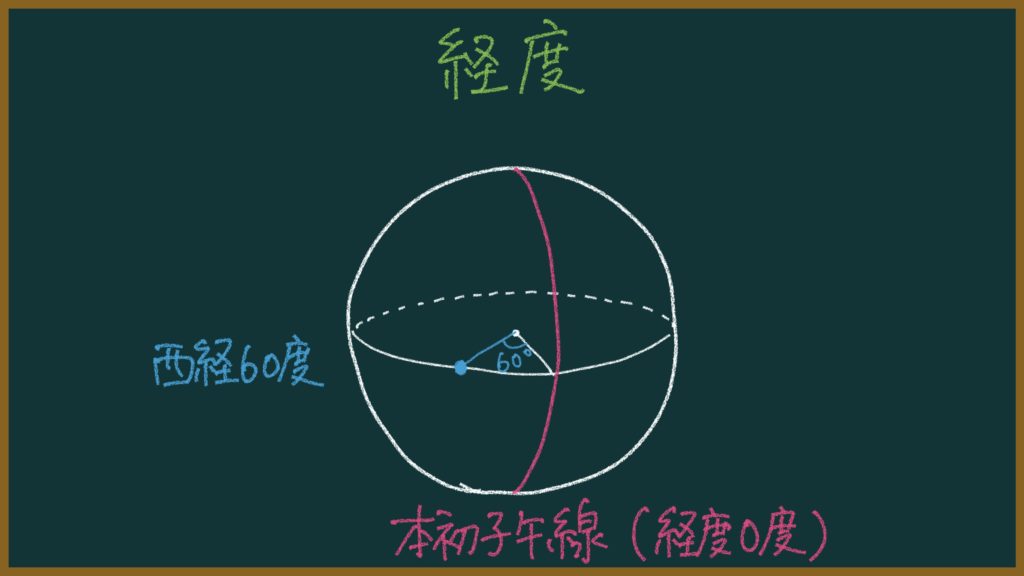

例えば、本初子午線から西に60度いったところの位置は「西経60度」と表します。

「西経60度」に該当する場所はたくさんあります。

地球半周分が「西経60度」です。これが「西経60度の経線」。

経線 = 同じ経度をぐるっと結んだ線

- 本初子午線から東にいけば「東経」

- 本初子午線から西にいけば「西経」

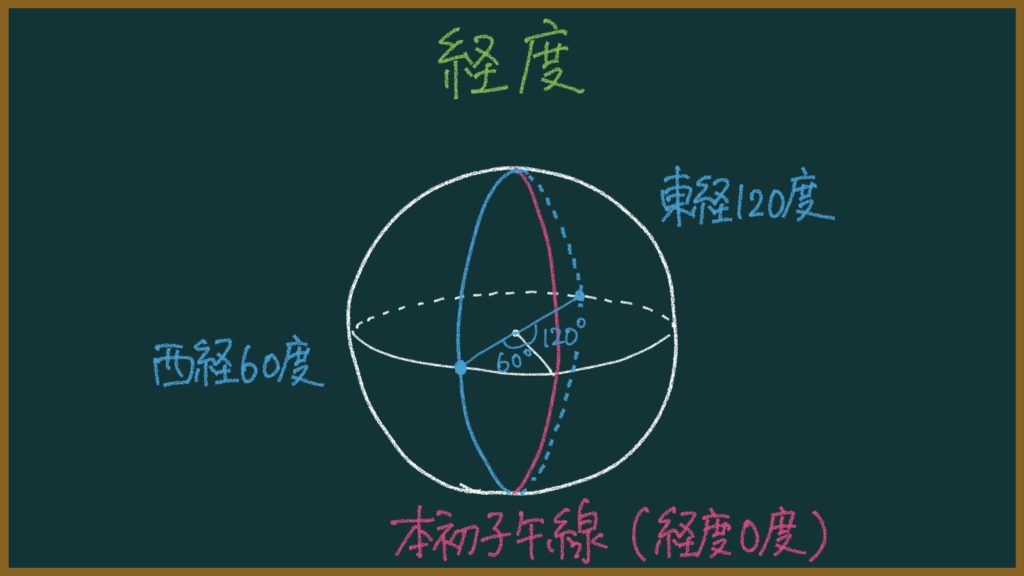

緯線とは違って、

経線は地球一周ぐるっと結んだ線ではない

ってのがポイント。というのも、「西経60度」の真反対は「東経120度」と表せるからです。

経度は東経・西経それぞれ0度~180度で表します。

→東経180度と西経180度は重なる(=本初子午線の間反対)

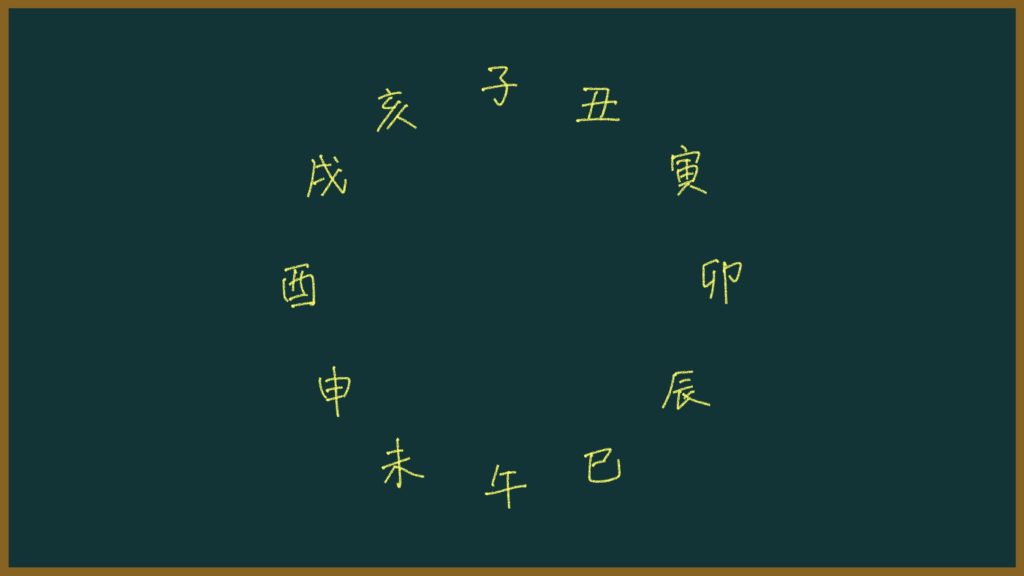

ちなみに「子午」は、南北東西を十二支で表した時の「北から南」を意味します。

十二支を円状にかくと、北が「子」(ねずみ)で南が「午」(うま)になります。

※テストで必ず「牛(うし)」と書く人がいるので要注意。毎年1人は絶対にいます。

緯度と経度、どっちが縦でどっちが横だっけ?【覚え方】

本質からちゃんと理解しておかないと、「緯度と経度って、どっちが縦でどっちが横だっけ?」ってなりがち。

なんかいろんな覚え方があるみたいですが、、、

わざわざ「よこいさん(=横は緯線)」「たけいさん(縦は経線)」みたいに語呂合わせを使って丸暗記しなくても

- 北緯

- 南緯

という言葉から、

「緯度」はどれくらい北(南)にあるかを表すためのもの→横線が緯線

ってわかるはず。こんなのわざわざ語呂合わせで丸暗記するものじゃないです。

「東緯」「西緯」って言わないですよね

経線についても同じ。「東経」「西経」っていう言葉から、どういう線なのかわかるはず。

ちゃんと本質を理解していれば・・・だけど。でも本質を理解しないまま緯度と経度について覚えても何の意味もないです。

地理に関する他の記事はこちら

動画でも確認

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。