江戸時代の身分制度について東大卒の元社会科教員がわかりやすく解説【日本史35-1】

本記事では、江戸時代の身分制度について説明をします!

この記事の信頼性

僕(もちお)は、元社会科教員。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

僕(もちお)は、東大入試で日本史を選択。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

江戸時代の身分制度についてわかりやすく

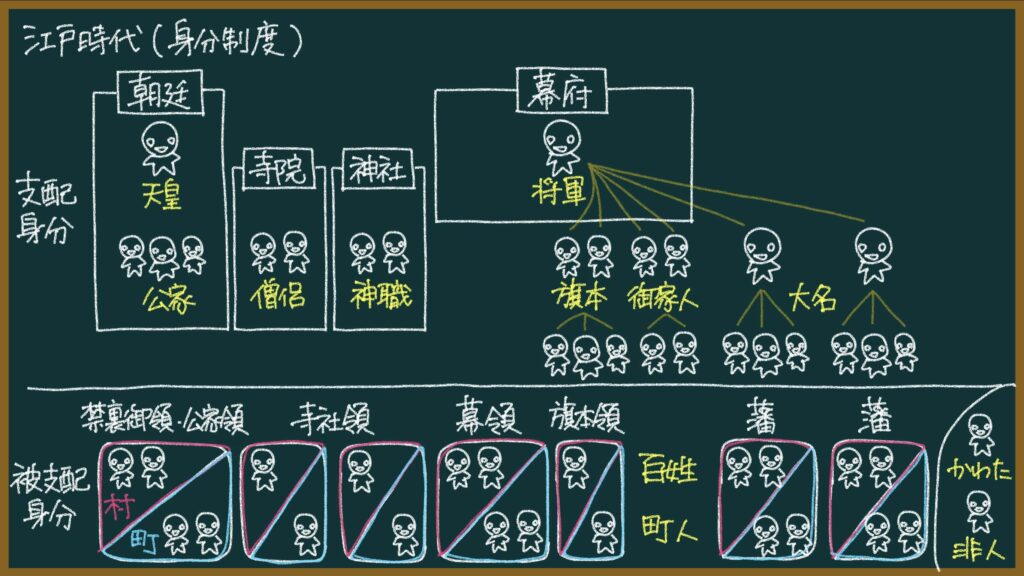

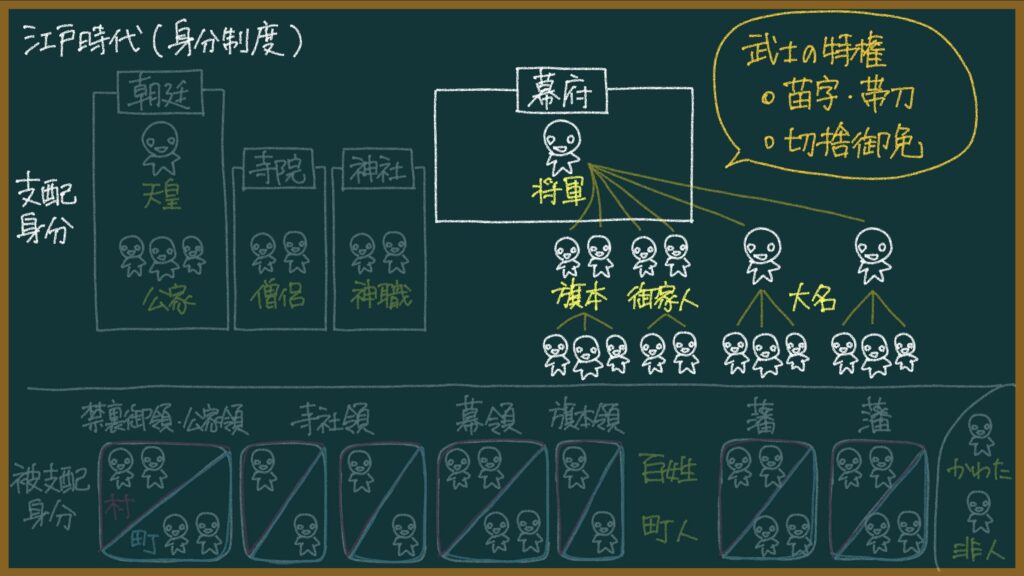

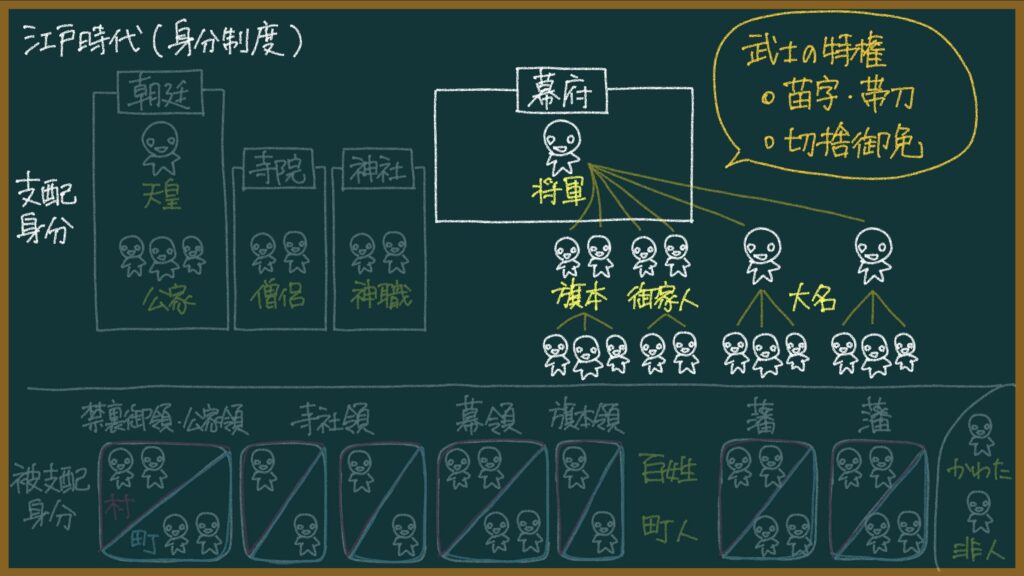

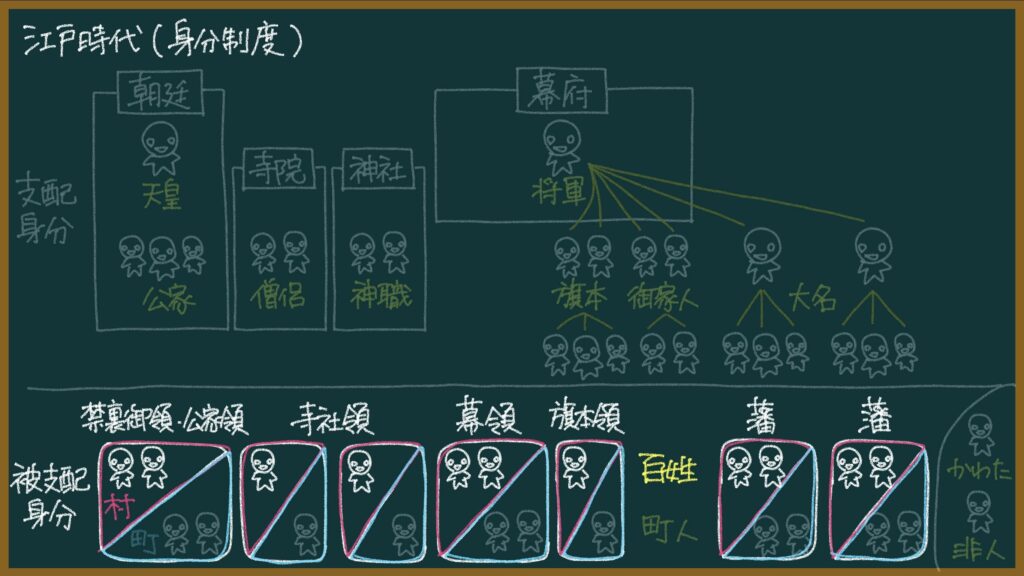

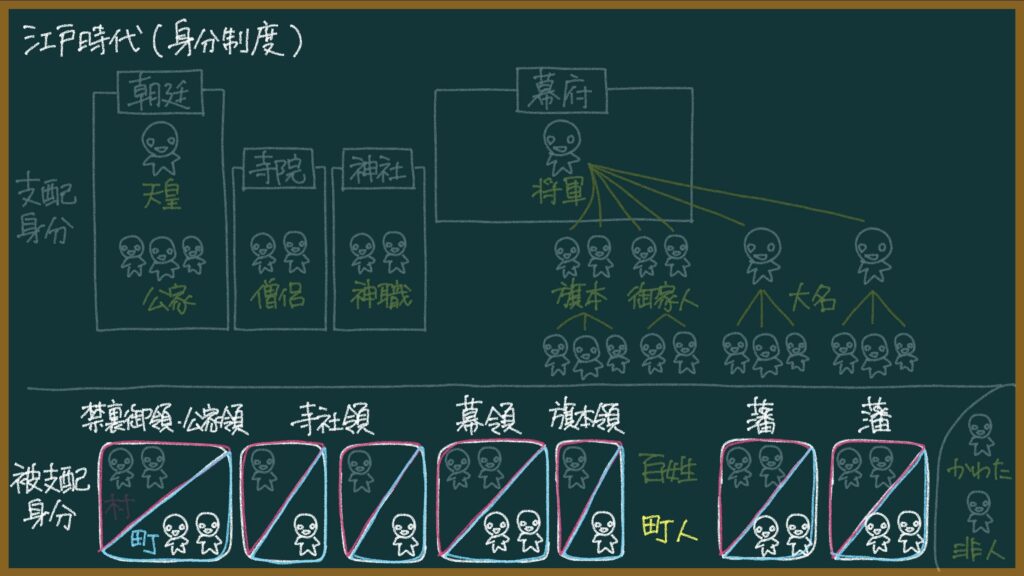

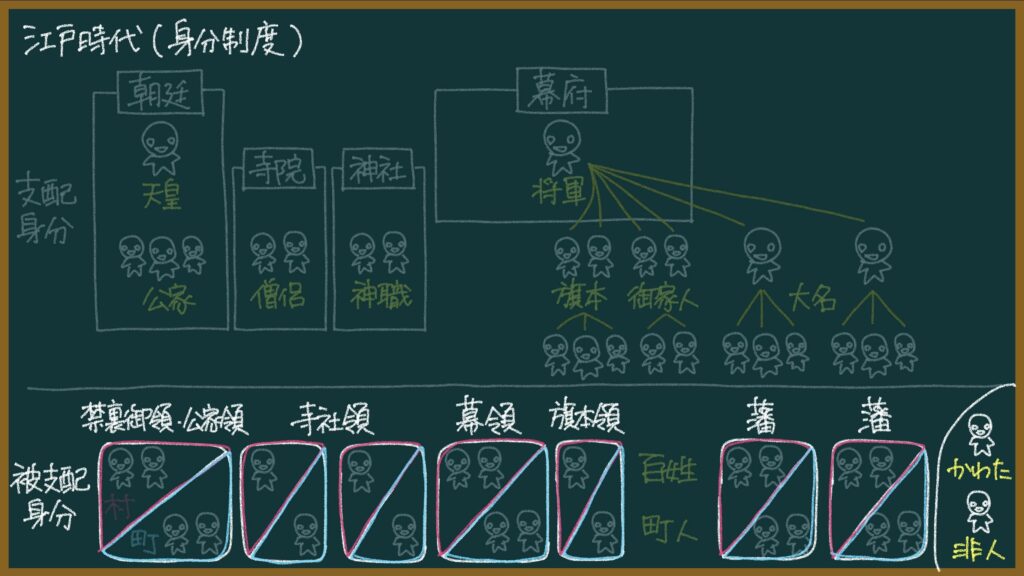

身分は、支配者身分(支配している側の身分)と被支配者身分(支配されている側の身分)に分かれます。

支配者身分は、主に武士です。(天皇家・公家・僧侶・神職などもいたけど)

被支配者身分は、百姓と町人です。

人口比は、こんな感じ。

武士:約7%

百姓:約85%

町人:約5%

支配者身分

支配者身分である武士には、苗字・帯刀という特権がありました。

「苗字」は苗字を名乗ること、「帯刀」は刀と脇指の二本の刃物を腰に指して持ち運ぶことです。(長い刃物を刀、短い刃物を脇指と言います)

※1875年の平民苗字必称義務令によって、すべての国民が苗字を名乗ることが義務付けられた。

あと、武士には「切捨御免」(きりすて ごめん)っていう特権もありました。

これは、農民や町人が武士に対してものすごく無礼なふるまいをしたときにその人を殺していいよ、っていう特権です。

って聞くと、江戸時代の武士って腰に指した刃物で人を殺しまくっているんじゃないか?って気がしてくるんですけど、実際はそんなことはなかったようです。

というのも、

秀吉の惣無事令で「自分の実力でトラブルを解決する」のは禁止された世の中になっていますし、

武士には支配者身分としての道徳性も求められているし、

殺した後の報告・取り調べの結果、「殺すほどじゃないよね」ってことになれば、武士本人が処罰を受けることになる

からです。処罰は、武士の身分を剥奪されることになったり切腹を命じられたり、です。

だから、武士は「無礼者!」「切捨御免!」って言って人のことを殺しまくっていたわけじゃないし、人のことを殺しまくってOKだったわけではありません。むしろ「切捨御免」の特権はないも同然だったようです。

非支配者身分

次に被支配者身分の話。

百姓

被支配者身分である百姓は、農業や林業や漁業を行っている人々のことです(メインは農業を行なっている人々)。百姓が住んでいた地域を村と言います。

人間が生きていくには食べ物が必須ですよね。なので、その食べ物を生産している百姓っていう存在は、江戸幕府にとっても超重要な存在です。ここ、大事です。

町人

また、被支配者身分である町人は、手工業者である職人や商業を行う商人などの、都市に住んでいる人々のことです。町人が住んでいた地域を町と言います。

現代の日本人はほとんどが町人です(農林水産業をやっている人の割合が5%くらいなので)。

えた・ひにん

そして、武士・百姓・町人が作る「社会」の「外」に、皮多(えた)や非人と呼ばれる人々がいました。差別されている人々です。「社会」の「外」にいた、っていう感覚だったっぽいですね。闇深。

皮多(えた)は、死んだ牛や馬の処理をしたり動物の皮革を使ったものを作ったりする仕事をしていました。生き物の死に関わる仕事なので差別の対象になるわけです。

非人は、村や町から排除されて乞食をしていた人々です。

まとめ

身分は、支配者身分と被支配者身分に分かれる。

支配者身分は、主に武士。被支配者身分は、百姓と町人。

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。