なぜ今、世界中でデータセンターが建設されているのか?情報通信の進化から読み解く

私たちはいま、世界中の情報に「いつでも・どこでも・一瞬で」アクセスできる時代に生きている。

それを可能にしているのは、単に通信が速くなったからではない。

情報を保存する技術と、処理する技術の進化こそが、情報社会の形を根本から変えたのだ。

「保存」の進化

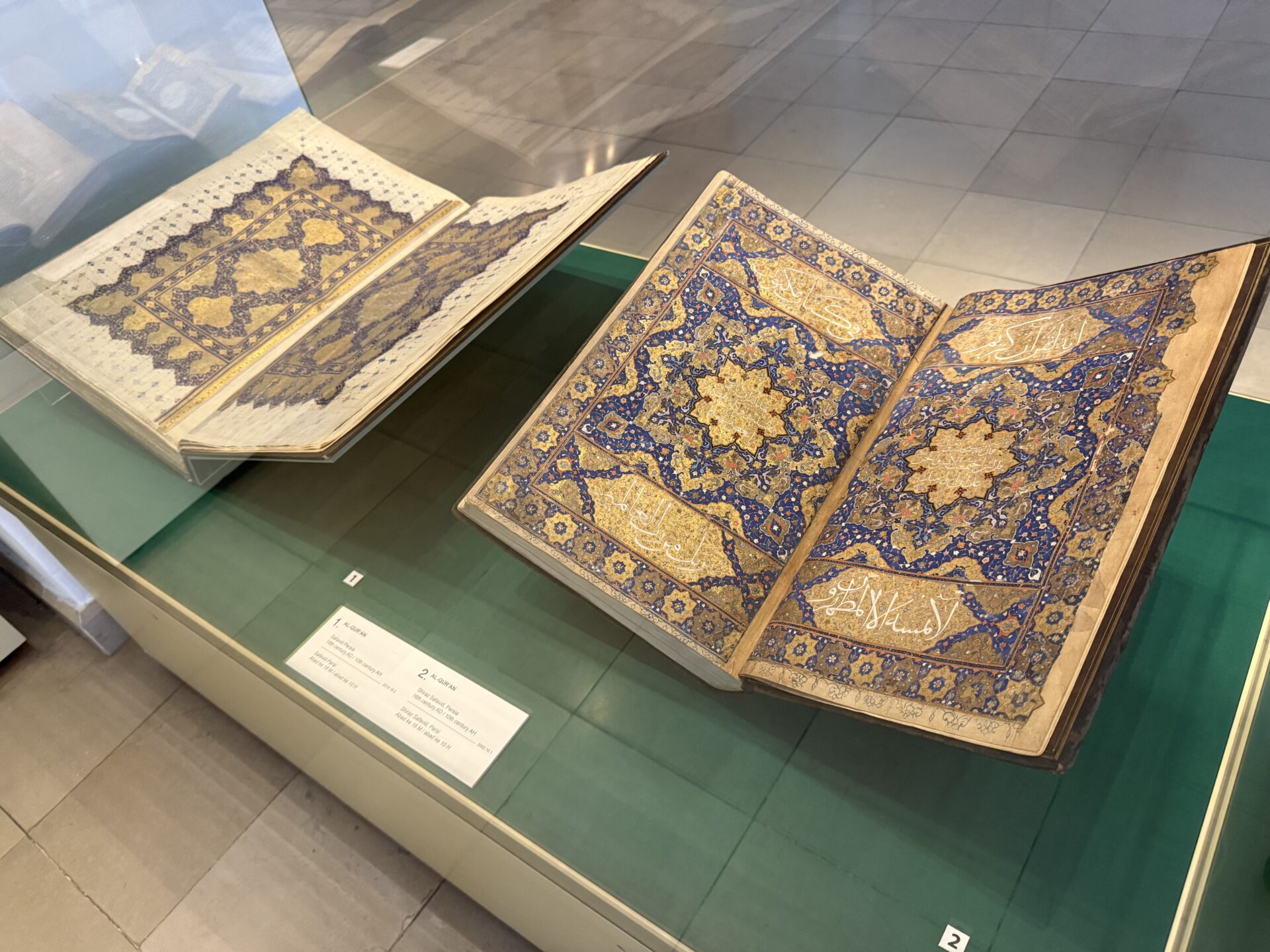

かつて、情報を残す手段といえば紙や本だった。

しかし、これらはかさばり、持ち運びも不便で、遠くに届けるには時間も手間もかかる。

その不便を解決するために登場したのが、電気的な記録媒体である。たとえば、フロッピーディスク、HDD(ハードディスク)、SDカードなど。

情報を電気的に記録できるようになったことで、データをデジタル化して保存し、それを電気や光の信号として送れるようになった。つまり、情報が「通信しやすい形」で保存できるようになったということだ。

こうして、情報を軽く・速く・遠くに運ぶことが可能になった。その後、HDDのような機械的な記録装置からSSDのような半導体メモリへと、より高速・高性能な技術へと進化していった。

しかし、「保存した場所に行かないと情報を取り出せない」「記録媒体を持ち歩く必要がある」という不便さは、依然として残っていた。

そこで登場したのが、クラウドである。

インターネットと光通信などの高速回線を活用して、「みんなの情報を保存する場所(=データセンター)」にデータを預け、必要なときに呼び出すという仕組みが整った。

「情報は手元にある必要はない。ネットの向こうに置いておけばいい」という考え方が、現代社会に定着したのである。

「処理」の進化

情報は、ただ伝えたり保存したりするだけではなく、それを分析し、活用することでより大きな価値が引き出される。

かつては、情報の処理はすべて人間の手(=頭)で行われていた。しかし、同じ作業を何度も繰り返すのであれば、機械に任せた方が速く、正確で、安定して高品質な結果を得られる。さらに、人間には不可能な処理も、機械なら可能なことがある。

そのために、コンピューターが情報を自動で処理するプログラムが発達してきた。

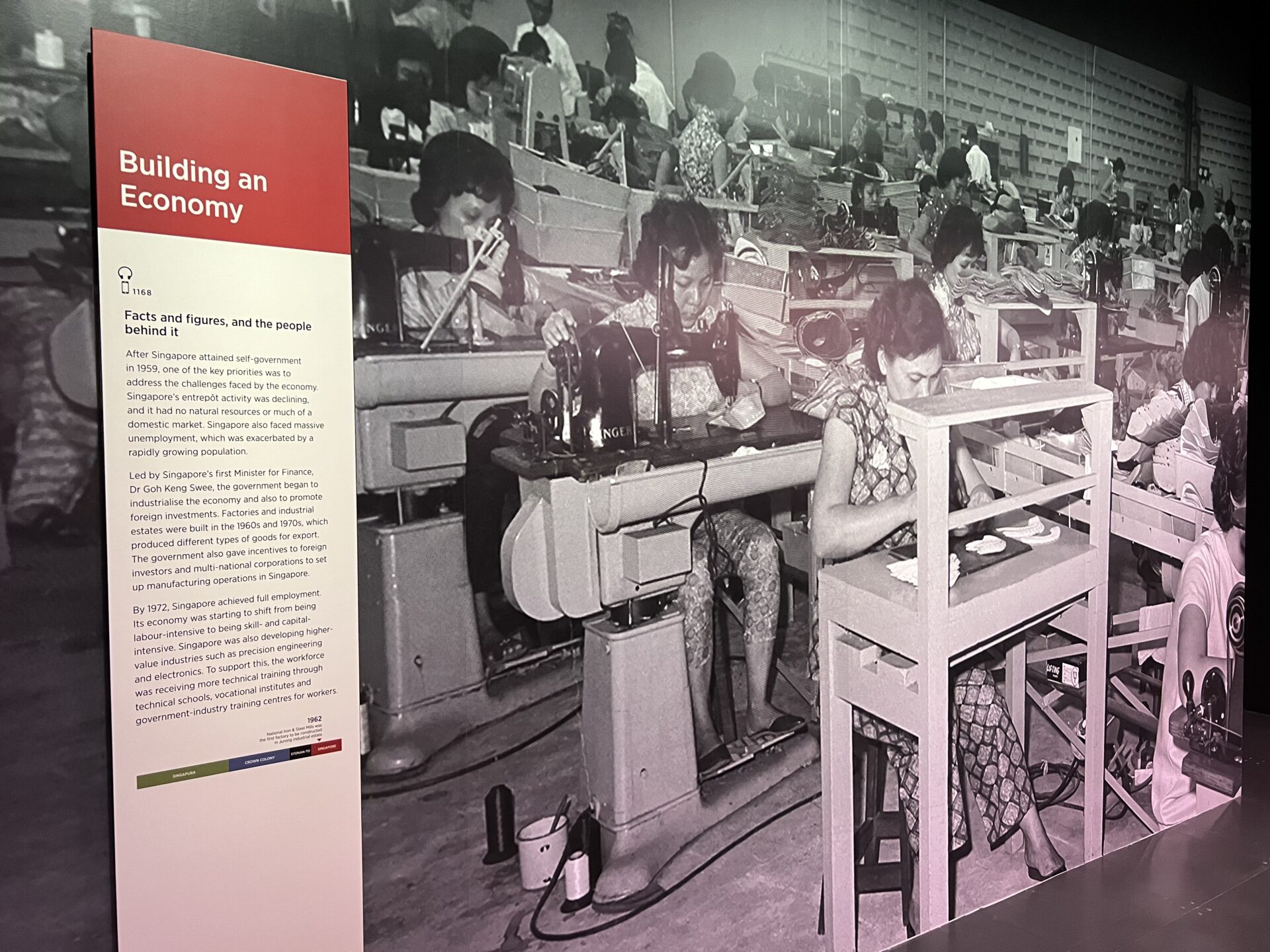

そして現在では、巨大な処理能力を持つ「情報処理の専門施設(データセンター)」が世界中に作られている。私たちはそこに情報を送り、処理してもらい、結果を受け取るという使い方をするようになっている。

たとえば、YouTubeで動画を見るとき。動画そのものはGoogleのサーバーに保存されており、その動画を再生する処理も、あなたに合わせたおすすめ動画を表示する処理も、すべてGoogleのデータセンター側で行われている。

まとめ

このように、

- 情報を高速に送る技術(通信)

- どこにでも保存できる技術(クラウド)

- 情報を処理する技術(プログラムやAI)

これらが組み合わさったことで、情報のやり取りはかつてない規模で広がっている。

もはや、現代の情報通信産業は一国だけで完結するものではない。世界各地にデータセンターが建設され、Google、Amazon、Microsoftのようなグローバル企業が情報インフラそのものを支配する存在になっている。

デジタル赤字

このような状況の中で、日本のような国が直面しているのが「デジタル赤字」の問題である。

クラウド、SNS、検索エンジン、動画配信、オンライン広告。私たちが日々利用している情報サービスの多くは、海外の巨大IT企業によって提供されている。

その結果、サービスの利用料や広告費、データ管理のコストとして、日本から海外へお金が流出し続けている。