赤字の郵便事業、誰が支えるべき?──税金か、日本郵政か?

「日本郵便が8年ぶりに赤字になった」というニュースが発表された。

手紙やはがきを届ける郵便事業。でも今は、メールやSNSの時代。紙のやり取りは減り続け、郵便は赤字が当たり前の事業になりつつある。

それでも、「どこに住んでいても手紙が届く」という仕組みは、私たちの暮らしに欠かせない社会インフラである。たとえば、遠くの地域に住む人へクレジットカードや通知書を送りたいとき、郵便がなければ困る場面も多いはず。

民間企業に任せれば、儲からない地域ではサービスがなくなるかもしれない。

だからこそ、こんな問いが浮かぶ。

赤字でも、郵便事業は税金で支えるべき?それとも国営に戻すべき?

郵便事業の現在地

郵政民営化により、郵便事業は民間企業が担うようになった

2007年、それまで国の機関だった「日本郵政公社」は、以下の4つの株式会社に分かれて民営化された。

- 日本郵政(グループ全体を統括する持株会社)

- 日本郵便(郵便・物流を担当)

- ゆうちょ銀行(銀行業務を担当)

- かんぽ生命(保険業務を担当)

この郵政民営化は、国が担っていた郵便・金融サービスを民間市場に移すことで、 より効率的で質の高いサービス提供を実現することだった。

郵便事業は「独占事業」

「手紙(信書)」の配達は、原則として総務省の許可を受けた事業者しか行うことができない。現在、この許可を得ているのはほぼ日本郵便のみであり、信書の配達は日本郵便の“独占事業”となっている。

では、なぜ独占なのか?

それは、採算の取れない地域にも郵便を届けるためである。もし自由化して競争原理に任せた場合、ヤマト運輸やAmazonのような企業が儲かる都市部だけに配達し、 コストのかかる離島や山間部は無視される可能性がある。

郵便は、ビジネスであると同時に、誰もが等しく利用できるべき社会インフラでもある。

郵便事業は構造的な赤字体質

しかし現実には、郵便の利用が大幅に減ったことで、日本郵便は恒常的な赤字に直面している。

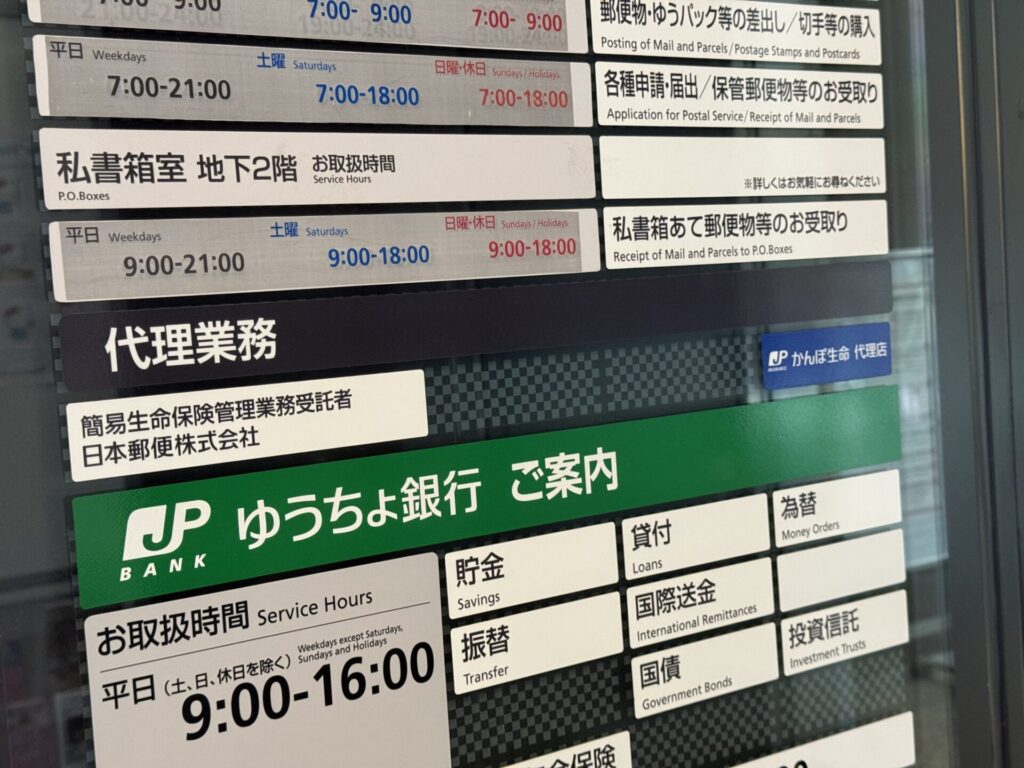

郵便局の窓口は郵便だけでなく金融も担っている

とはいえ、郵便局そのものには大きな価値がある。

なぜなら、郵便局の窓口では、手紙や荷物だけでなく、ゆうちょ銀行やかんぽ生命の業務も取り扱っているから。実際には、日本郵便が郵便局の施設や人員を活用して、金融業務を委託という形で担っている。

つまり、

- 郵便事業が赤字でも、

- 郵便局というネットワークを通じて、

- 銀行や保険のサービスを全国で提供できている

この構造が、日本郵政グループ全体の「金融で稼ぎ、郵便を支える」ビジネスモデルを成り立たせている。

これは、日本郵便が「郵便が赤字でも、金融で稼げばトータルでは黒字になる」 というビジネスモデルを構築していることを意味します。郵便が赤字でも、郵便局ネットワークが金融での収益につながる販路になっている。

特に地方では、民間銀行の支店が少ない中、郵便局が地域の金融サービスの拠点として機能している。これは、日本郵政グループにとって大きな強みであり、他の金融機関には真似できないアドバンテージでもある。

だからこそ、「重要なネットワークを維持するためにも、日本郵政が郵便事業も引き続き担うべきだ」という意見も根強くある。

民間企業に“公共性”を担わせていいのか?

しかし現実には、郵便事業は赤字体質である。日本郵政グループ全体としては、金融事業があるおかげで黒字を維持できている。つまり、金融で稼いで郵便を支えているのが現状だ。

ここで、問いが生まれる。

- 公共インフラとしての郵便を、このまま民間企業に任せ続けていいのか?

- 民間に任せるなら、政府は何らかの支援を行うべきではないのか?

- それとも、郵便事業だけは再び国営に戻すべきなのか?

- あるいは、いっそ完全に民営化して市場原理に委ねるべきなのか?

あなたはどう思う?