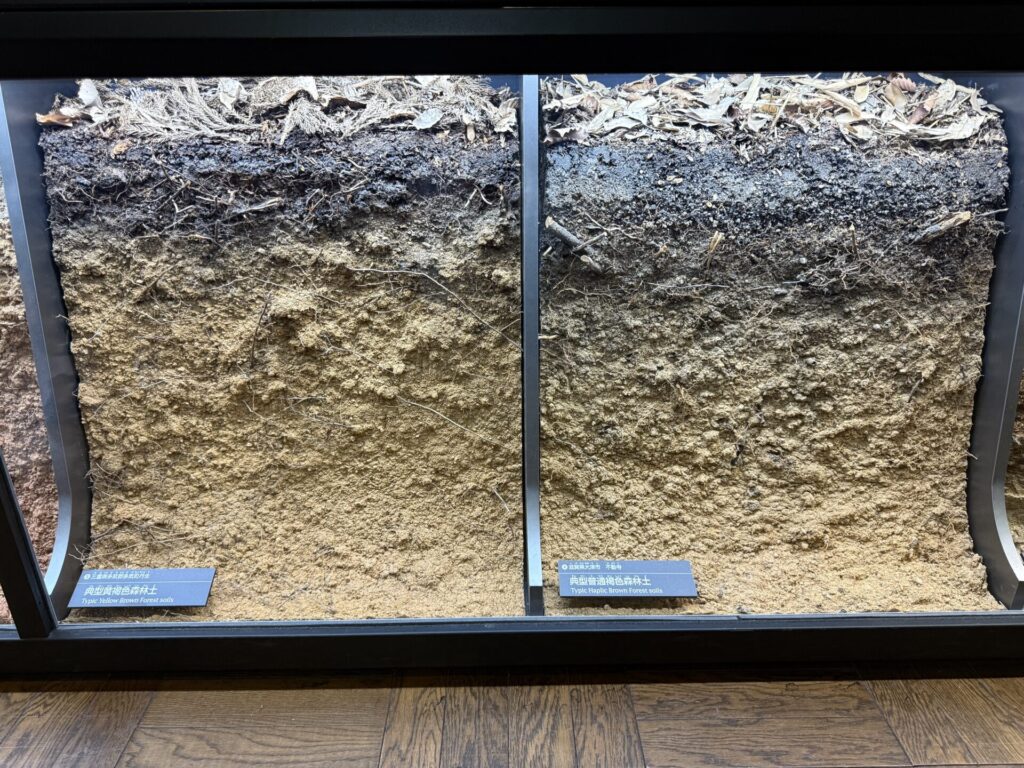

「肥沃な土地」って具体的にどういう意味?

地理の教科書に出てくる「肥沃な土地」という表現。わかっているようで実はわかっていない表現の代表だと思う。

具体的にどういう意味で、どういう条件を満たす土地が「肥沃な土地」なのか?

酸素・水・栄養を十分に吸収できる土壌が肥沃な土壌。

具体的には、以下の条件を満たすことが重要。

- フカフカで、ちょうどいい水はけ

- 栄養分が多い

- 適度な酸度(pH6~7)

- 微生物が適度に活動

肥沃な土地とは

作物がよく育つ土地のこと。もっと言えば、植物の成長にとって理想的な条件がそろった土壌のこと。

植物が生き、成長するためには

- 呼吸のための酸素(←根から吸収)

- 水分(←根から吸収)

- 栄養(←根から吸収)

が必要。

※光合成に必要な二酸化炭素と光は十分にある、という想定

酸素・水分・栄養を十分に吸収できるような土壌が「植物の成長にとって理想的な条件がそろった土壌」=肥沃な土壌ということ。

では、酸素・水分・栄養を十分に吸収できるような土壌とはどんな土壌なのか?

肥沃な土地の条件

物理・化学・生物的な条件がちょうどいい、ことが重要。

「物理性・化学性・生物性」という用語を使うと専門的になりすぎてしまうので、

要するにどういうことなのか?をざっくり噛み砕いて説明する。

(専門的な話はこちら→土づくりのための3つの要素)

フカフカで、ちょうどいい水はけ

フカフカな土だと、根がのびやすく、通気性が良くなって空気を吸収しやすくなる。

乾燥していたり踏み固められたりしていて、硬すぎる土だと根っこが伸びにくく、酸素や水分の吸収が妨げられる。

※スカスカで柔らかすぎる土だと根っこが定着しないのでバランスが大事。

また、水をためすぎたり、流しすぎたりしない土であることも重要。

- 水をためすぎてしまう土(=保水性が高すぎる土)だと、根が酸素を吸収できなくなってしまい根腐れしてしまう。

- 一方で、水が流れすぎてしまう土(=保水性が低すぎる土)だと、根が水分を十分に吸収できない。

水をちょうどよく保てる土だと、根が適度に水分を吸収できる。

※植物に必要な栄養は水に溶けるので、「水をちょうどよく保てる=栄養をちょうどよく保てる」という意味でもある。

- 粒は大きすぎず、小さすぎないのがいい

-

大きすぎず細かすぎずな粒であるシルトが、保水性・保肥性・通気性の面でバランスがいい。

粒の大きさ 名前 特徴 大 砂(さ) 保水性が低い(水はけが良すぎる)。保肥性が低い。通気性が良い。 中 シルト 保水性・保肥性・通気性がある。 小 粘土 保水性が高い(水はけが悪い)。保肥性が高い。通気性が悪い。 が、実際にはどれか一種類の大きさだけで土壌が構成されているわけではなく、土壌には砂・シルト・粘土が混ざり合っている。つまり、砂・シルト・粘土のバランスが重要。

全体として「水はけがよく、かつ保水力・保肥力もある」状態の土壌を目指す。(団粒構造)

植物に必要な栄養素がある

植物に必要な栄養素は全部で17種類あると言われている。

- 栄養素がもともと豊富に含まれていたり(←土壌の性質)

- 栄養素を保持しやすかったり(←微生物の活動で生まれる腐植物質)

- 栄養素が供給され続けたり(←枯れ葉の量や微生物の活動)

することが、肥沃な土壌の条件の一つ。

| 元素 | 主な働き |

|---|---|

| 炭素(C) | 光合成で糖を作る材料(空気から) |

| 水素(H) | 水として吸収される(H₂O) |

| 酸素(O) | 呼吸や光合成に必要 |

| 窒素(N) | 葉やタンパク質を作る材料(葉を育てる) |

| リン(P) | エネルギー代謝・花や実の形成 |

| カリウム(K) | 水分調節・根の成長 |

| カルシウム(Ca) | 細胞壁の強化 |

| マグネシウム(Mg) | 葉緑素(光合成)の中心成分 |

| 硫黄(S) | タンパク質の構成、におい成分にも関与 |

| 元素 | 主な働き |

|---|---|

| 鉄(Fe) | 光合成・酵素の働きを助ける |

| マンガン(Mn) | 酵素の補助、光合成 |

| ホウ素(B) | 細胞分裂・花粉の形成 |

| 亜鉛(Zn) | 成長ホルモンの生成に関与 |

| 銅(Cu) | 酵素の働き・葉の色を保つ |

| モリブデン(Mo) | 窒素の利用を助ける |

| 塩素(Cl) | 光合成での水分バランス調整 |

| ニッケル(Ni) | 窒素代謝の補助(必要量は極めて少ない) |

特に窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)は植物がたくさん必要としているのにもかかわらず土の中では不足しやすいため、「肥料の三大要素」とも言われる。

※炭素(C)、水素(H)、酸素(O)、窒素(N)はたくさんあり、空気や水から十分に取り込める。カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、硫黄(S)は土壌に比較的多く含まれていて欠乏しにくい。

土壌の中に栄養分が豊富にある状態にするためには、微生物が適度に働くことと、土壌のpH(どれくらい酸性・アルカリ性か?)も重要。

※多くの植物は、中性〜弱酸性(pH 6〜7)の土壌で最もよく育つ。基本的に、土壌はそのままだと酸性に傾きやすい。酸性に傾いた土壌では、根が栄養分を吸収しにくくなったり、栄養分を供給する微生物が働きにくくなったりする。

※微生物の活動が重要な理由については土壌の記事で

まとめ

酸素・水・栄養を十分に吸収できる土壌が肥沃な土壌。

| 条件 | ポイント | 人間の工夫 |

|---|---|---|

| フカフカで、ちょうどいい水はけ | 根がのびやすく、酸素と水分を吸収しやすい | →耕す! |

| 栄養分が多い | 特に窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)が豊富だと、植物が成長しやすい | →肥料をまく! |

| 適度な酸度(pH6~7) | 根が栄養分を吸収しやすく、栄養分を供給する微生物が働きやすくなる | →石灰をまく! |

| 微生物が適度に活動 | 土壌に栄養分が供給されるとともに、栄養を保持する腐植物質が生成される | → |

参考資料

肥沃な土地の条件とは? 地力アップを叶える効果的な土づくりの方法