氏姓制度とは?東大卒の元社会科教員がわかりやすく解説【日本の歴史】

ヤマト政権の氏姓制度について説明をします!

氏姓制度とは

ヤマト政権の支配の仕組みのこと(5〜6世紀にかけて整備された)

氏姓制度を理解するための前提知識

ヤマト政権とは何なのか?について(なんとなくでもいいので)わかっていないと、氏姓制度について理解するのはキツいと思います!

ってことでヤマト政権についてざっくり説明すると、、、

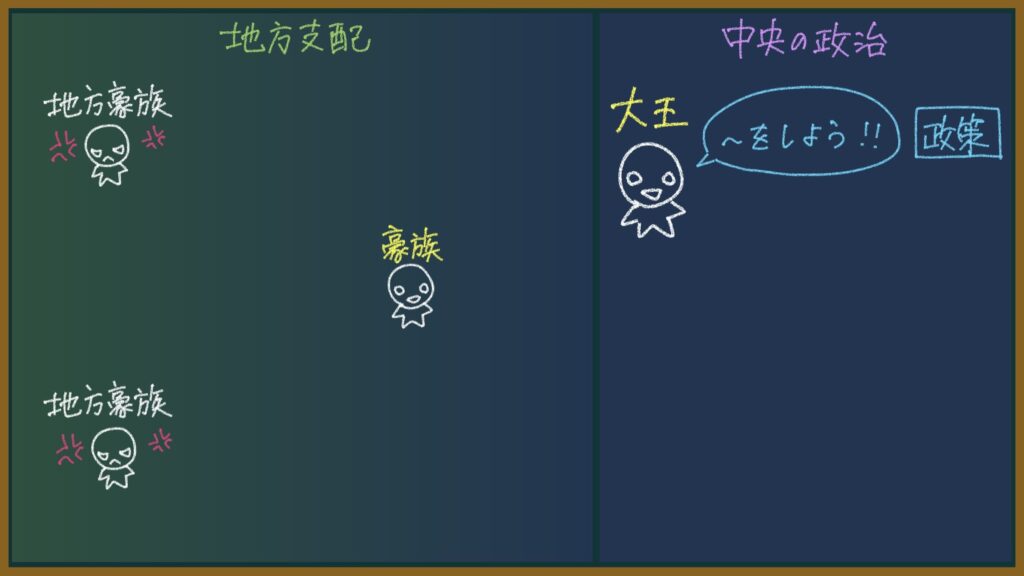

日本のあちこちにグループ(国)があった

→そのグループ(国)を支配していたのは地域のリーダー(=豪族)

→日本のあちこちにあった国々が、国の中で超強かったヤマト地方の国と手をつなぎあった

=全体として見ると、ヤマト地方の国が日本全体を支配しているように見えた

→この、ヤマト地方を中心に各地の豪族が結びついて成立した連合体のことをヤマト政権って呼ぶ!

こんな感じです。「こんなざっくりとした説明じゃわからん!もっとくわしく知りたい!」って人はこちらの記事を読んでからこの記事に戻ってきてください!

んで、このヤマト政権が採用した支配の仕組みのことを氏姓制度と言います。

氏姓制度を理解するためのポイント

- ヤマト政権のトップ(=大王)と各地のリーダー(=豪族)との関係は?どんなルールだった?

- ヤマト政権の政治の仕組みは?(=「○○をしよう!」ってのをどうやって決め、どうやって実行した?)

- ヤマト政権の支配が日本の隅々にまで浸透していたわけではない!

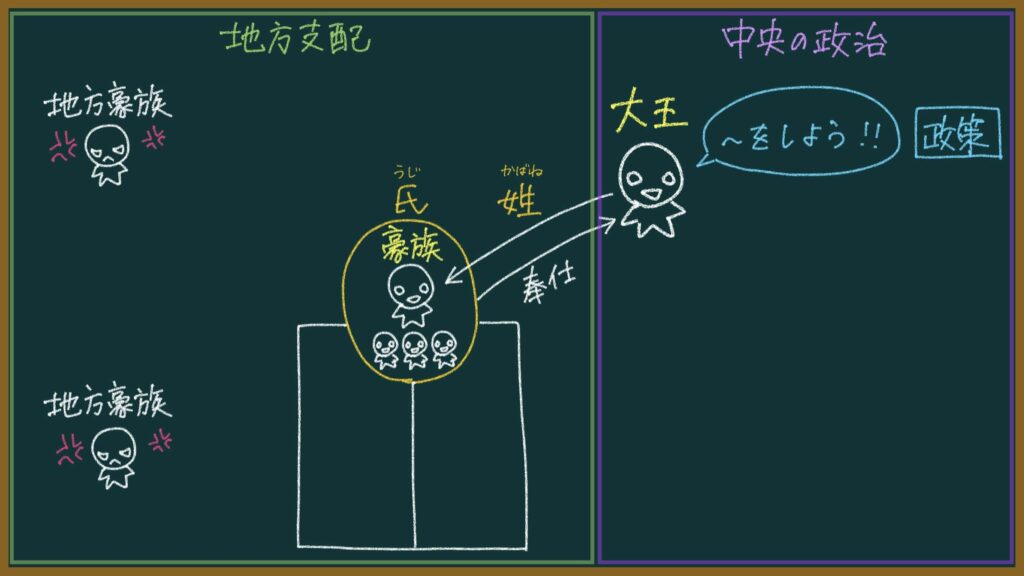

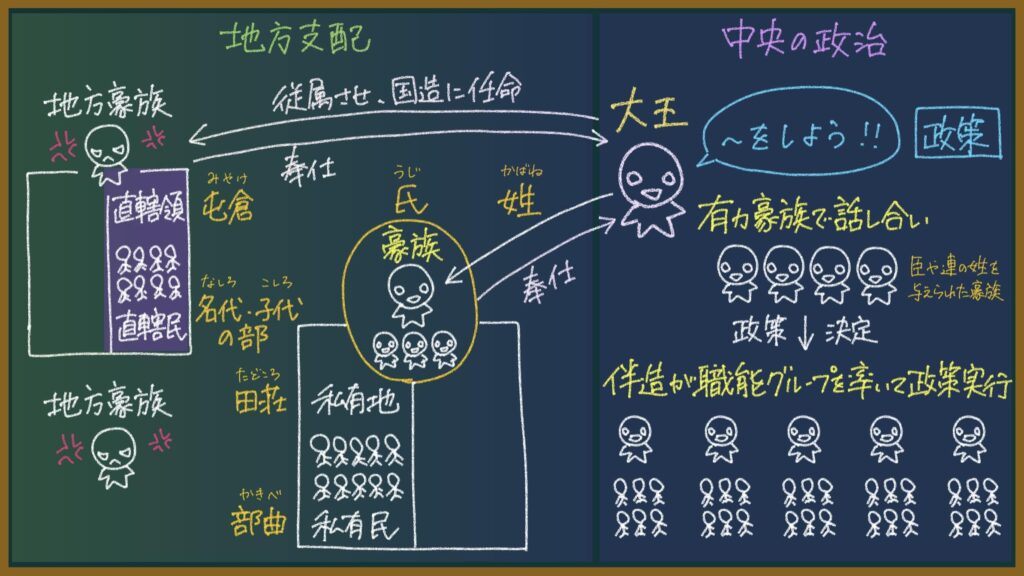

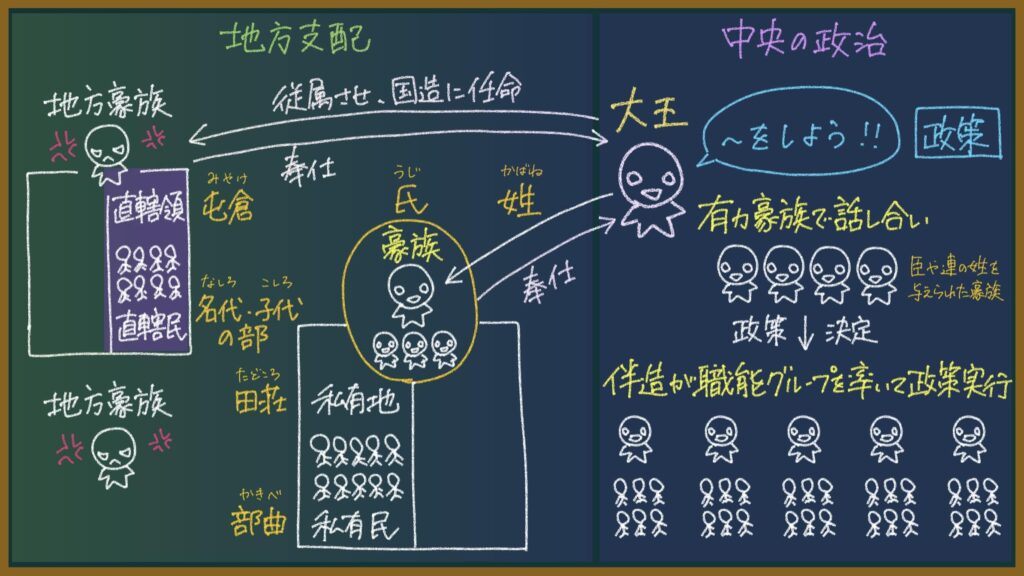

大王と各地の豪族との関係

まず、大王が各地の豪族をどうやってまとめていたのか?について。

- 各地のリーダーである豪族は血縁などをもとに氏(うじ)と呼ばれるグループを作った

- グループ単位で、豪族たちは特定の職務を担い、大王に奉仕した

- 大王はグループ(氏)のトップの人(氏上)に姓という称号を与えた

※姓(かばね):姓には序列(ランキング)があった

- 臣(おみ):有力豪族

- 連(むらじ):有力豪族

- 君(きみ):有力地方豪族

- 直(あたい):地方豪族

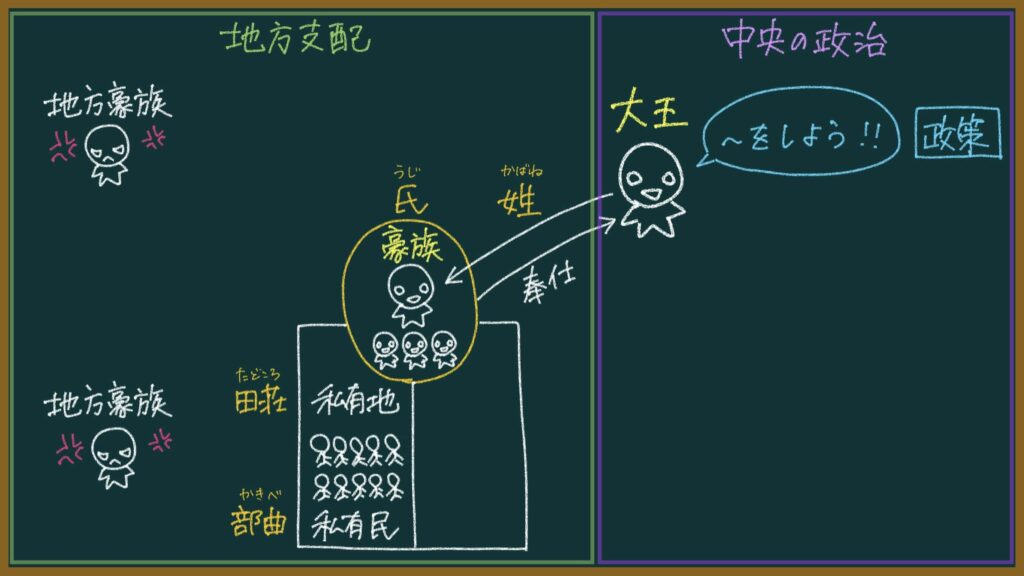

各地の豪族には、自分たちが生きるための経済的基盤が必要(大王に奉仕もしなきゃいけないし)

→物資や労働力を提供する私有民や、富を生み出す私有地をもった。この私有民のことを部曲(かきべ)、私有地のことを田荘(たどころ)と呼ぶ。

※奴隷を所有することもあった(ヤツコ=奴婢)

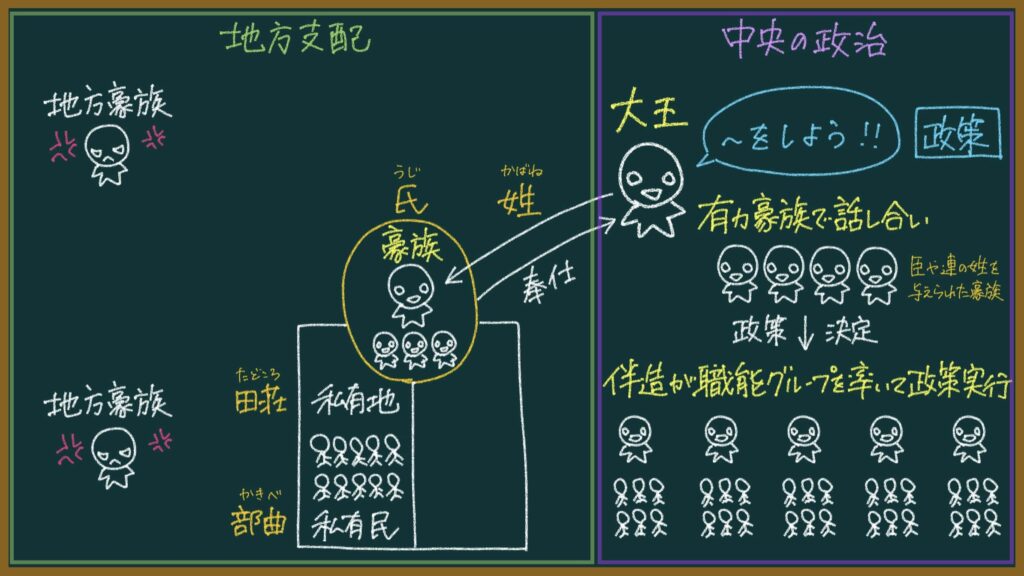

ヤマト政権の政治の仕組み

次に、「○○をしよう!」ってのをどうやって決め、どうやって実行したのか?について(=中央の政治について)。

※政治=人々がいろんな思惑を持っていてなかなか意見が一致しない中で、「何をするか?」の優先順位を決める作業のこと

- 有力な豪族(臣や連の姓を与えられた豪族)が大王のもとで政治の話し合いを行い、実行する政策を決定する

- 大臣・大連の下の豪族(=伴造)が、職能をもって大王に仕えたグループを率いて、政策を実行する(軍事・財政・祭祀・外交・文書行政など)

※臣や連の姓を与えられた豪族=大臣、大連

現代の日本の政治に例えるとこんな感じ↓(100%正しいわけじゃないけど)

- 有力豪族→各省庁の大臣(大臣たちが集まって話し合い=閣議を行って、実行する政策を決定)

- 伴造→各省庁の役人のトップ(閣議で決まった政策を、部下の役人たちと一緒に実行)

- 職能をもって大王に仕えたグループ→各省庁の役人たち(省庁の上司の指示にもとづいて実務を行う)

※ただし、現代の大臣や役人みたいに、「自分の家」と「仕事場(省庁)」が別々にあったわけじゃないです。

→有力豪族の家(私的な邸宅)が、同時にヤマト政権の官庁を兼ねていました。びっくりですよね!

※平城京とか平安京は、有力豪族の家と仕事場を分けた設計になっている

以上がヤマト政権の仕組みです!

が、、、

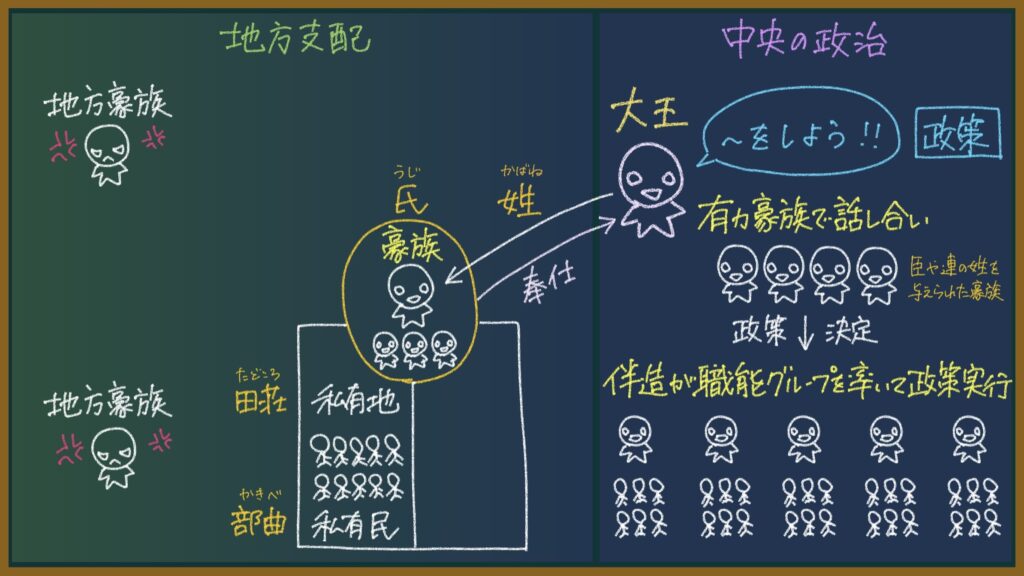

日本列島各地の豪族がみんな大王LOVEだったわけではありません!(大王に協力的で、大王に納得して100%従ったわけではない)

ヤマト政権の支配が日本の隅々にまで浸透していたわけではない!

ヤマト政権が日本全体を支配している感じになったとはいえ、

各地のリーダー(豪族)のなかには「なんで大王の言うことを全部聞かなきゃいけないんだよ」って内心不満に思っていた人もいたはずです。大王の支配に明確に反発した人もいたはず。

そしてこの傾向は、大王がいるところ(=中央)から離れれば離れるほど強くなったはずです(=地方に行けば行くほど、大王の支配が及びにくくなったはず)。

※実際、奈良時代〜平安時代の律令国家の話の中で、律令国家の支配に従わない蝦夷(@東北)や隼人(@南九州)の話が出てきます。

※江戸時代末期には、薩摩・長州・土佐・肥前あたりの人々が江戸幕府の支配に疑問を抱いていました。

実際、ヤマト政権の支配に抵抗した豪族がいました。その具体例として日本史の教科書に書かれているのが磐井の乱です。

磐井の乱

6世紀初めに、筑紫(九州北部)の磐井っていう豪族が大規模な戦乱を起こした

→大王軍は2年がかりで制圧

ただ、磐井の乱がどんな戦いだったのか?については、実際にはよくわかっていないことが多いらしいです(磐井の乱の評価には諸説あるらしい)。なので、はっきりしたことは言えません(←だからこそ教科書の記述も曖昧になっている)。

でも、ヤマト政権の支配が日本の隅々にまで完璧に浸透していたわけではない!ってのは間違いないんじゃないのかなって思います。ある王様の支配に全国の人すべてが納得するなんてあり得ないので。

つまりヤマト政権にとって、反発する地方豪族をどうやってヤマト政権の支配体制に組み込むか?っての悩みの種だったはずです。

反発する地方豪族をどうやって支配体制に組み込むか?

そこでヤマト政権は以下のような政策を実行していきます。

- 地方豪族の抵抗を排しながら彼らを従属させる

- 地方豪族を国造に任命し、地方の支配権を保証する(その代わりに、地方豪族にはヤマト政権に奉仕させる)

- 大王の直轄領・直轄民を各地に設ける(=大王の土地や息がかかった人物を各地に置くことで、大王の支配を全国に広げていった)

※大王の直轄領=屯倉(みやけ)

※大王の直轄民=名代・子代の部(なしろ・こしろのべ)

国造に任命された地方豪族の仕事

- 大王のもとに一族の男女を出仕させる(=舎人・采女)

- 地方の特産物を持ってきて渡す

- 必要に応じて軍事動員などの要請に応じる

- 大王の直轄領(屯倉)を管理する

- 大王の直轄民(名代・子代の部)を管理する

※国造に任じられた豪族の中には伴造に任じられた人もいた(伴造=職能をもって大王に仕えたグループを率いて、政策を実行する豪族)

中央豪族も困った存在だった

ちなみに、、、

地方豪族をヤマト政権の支配体制にどうやって組み込むか?も問題でしたが、大王の近くで仕えている中央豪族も困った存在でした。

中央豪族は大王に近い存在(=権力に近い存在)であったがゆえに、権力争いに必死になったりしたんですよね。

まとめ

高校日本史の氏姓制度についての記述って結構わかりにくいです。

なんでわかりにくいのかな?って考えたんですけど、たぶん

- 氏姓制度の概要(仕組み)

- ヤマト政権がどうやって支配を各地に浸透させていったのか?(変化)

この2つの説明がグチャグチャっと書かれているからだと思います。どうしても、教科書を流し読みするだけだとわかりにくい。

ってことで、ヤマト政権の仕組み(政治制度)について勉強するときには、

自分自身がなにか大きなグループのリーダーになった

けど、全員の支持をまだ得られているわけではない

っていう状況を想像するのがいいんじゃないのかなって思います。

ほとんど関わりのない人(自分から遠い存在)は自分のことを嫌っていても全然不思議じゃないし、自分の近くにいる権力欲にまみれた人が自分(リーダー)の周りで対立するのは全然不思議なことじゃないですよね。

そんな状況で自分だったらどうするだろう?って想像する。こうやって想像しながら教科書を読む!ってのが、ヤマト政権の支配制度(=氏姓制度)について理解するために一番大事な作業なのかもしれません!

→参考:教科書のおすすめの読み方を解説!【教科書がわかりにくい理由】

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。