【解説&掘り下げ】2025共通テスト地理探究 大問1 食料の生産や消費

共通テスト地理(※)で9割超え、理想は満点!を目指していた僕が、実際にどんなふうに問題に取り組んでいたのかを紹介します。(※僕が受験生だった時はセンター試験でした)

70〜80点台で伸び悩んでいる人にとって、きっと参考になると思います!

大きく2つの場面に分けて解説します。

1. 問題を解いている最中の思考

- ① 時間を意識しながら、どうやって答えを特定していくか

- ② 自信がない時・迷った時に、どうやって確証を得るか

2. 解き終わった後の復習(事後学習)

- ③ 教科書知識の確認と、そこからの深掘り・整理

問題

問題は東進ハイスクールさん等のページを参照してください…!

解答番号1(穀物の輸入依存度)

問題を解いている最中の思考

高位なのは日本、アラビア半島、北アフリカ、パプアニューギニア。低位なのはユーラシア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、オーストラリア。

①「栄養不足人口の割合」は発展途上国で高いはず。

②「穀物の輸入依存度」は農業が困難な地域で高いはず。

③「1人1日当たりカロリー摂取量」は先進国で高いはず。特にアメリカが高いはず。

④「平均寿命」は先進国で高く、発展途上国で低いはず。特に日本が高く、中南アフリカは低いはず。

日本が高位となっていることから、①は消せる。また、アメリカが低位になっていることから、③も消せる。④はアフリカで高位になっている国が多いことから消せる。

消去法で②だろう!

ここで終わらせず、本当にこの図は②「穀物の輸入依存度」で整合性がとれているか?確認してみる。データを見ながらいろいろツッコミを入れて、説得力のある理由を言えたら大丈夫。

穀物は体を動かすエネルギー源となる農作物。稲、小麦、トウモロコシが三大穀物。芋は穀物には入らない。穀物の栽培が難しい場合、芋で代替されることがあるし。稲作が得意な日本でも、飢饉対策でさつまいもが栽培されたりしたし、戦時中に米ではなく芋を食べたりもしたよね。

じゃあ穀物の輸入依存度が高くなるのはどういう事情だろう?国内の需要が高くて、国内で十分に生産できないときだ。

稲は自給的作物と言われる。収穫量の大半が自国で消費され、輸出されるのは生産量のごく一部・・・って勉強した。ということは、穀物の輸入依存度を大きく左右するのは、小麦とトウモロコシってことかな。

小麦は米と比べると国際商品としての性格が強いって勉強したけど、トウモロコシは・・・どうだったっけ。

まあとにかく、日本は小麦もトウモロコシも輸入に大きく依存しているので、日本が高位となっているのは整合性が取れている。

あと、イメージだとアフリカ諸国は穀物の輸入依存度がどの国も高そうなイメージだけど、データを見るとアフリカ全土で穀物輸入依存が高いわけではない。これはなんでだろう?

北アフリカで穀物の輸入依存度が高いのは、主食のパンに必要な小麦を大量に輸入しているからだと思う。一方、中南アフリカでは穀物の輸入依存度は高位ではないのは、おそらく芋類が伝統的に主食だからかな。熱帯地域でタロイモやヤムイモが食べられている、って学んだことと整合性がとれる。

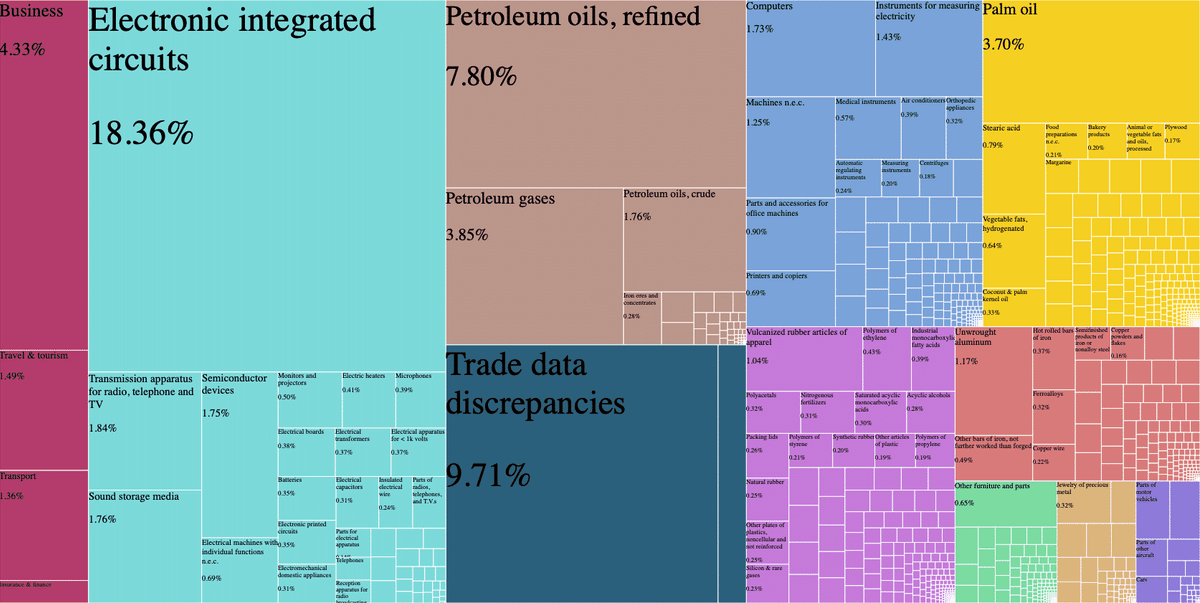

よく見てみると、マレーシアが高位になっている。これはなんだろう?

マレーシアは天然ゴムやアブラヤシという商品作物の栽培が盛んな地域。つまり、農業は自給よりも商品性の方を優先していて、穀物の栽培にはあまり力を入れていないってことかな?

マレーシアはかなり経済発展を遂げた国で、様々な食品への需要が高そうだけど、赤道に近い熱帯地域なので小麦の生産は得意ではなさそう。って考えると、小麦を大量に輸入していそうだな。

ニュージーランドは中位になっている。ニュージーランドは農業大国ではあるけど、酪農に力を入れまくっている国なので、穀物をそれなりに輸入しているってことかな。

一方、オーストラリアも農業大国だけど、酪農だけに振り切っているわけではなく小麦を大規模に生産していたりもするから、穀物はそんなに輸入しなくて大丈夫なのだろう。

このようにこの図は②「穀物の輸入依存度」の図って考えても矛盾を感じないので、答えは②で間違いなさそう!→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

なぜ三大穀物は重宝される?

三大穀物はあらゆる面で便利だから。

| 特徴 | 理由 |

|---|---|

| カロリー効率が高い | 少ない面積でも多くの人を養える |

| 保存しやすい | 乾燥すれば長く保管でき、流通にも便利 |

| 加工しやすい | 米は炊く、小麦はパンや麺に、トウモロコシは粉や焼き物に |

| 機械化しやすい | 広い土地で一気に作れるため、大量生産に向いている |

| 用途が広い | 食用だけでなく、家畜のエサやバイオ燃料にも使える(特にトウモロコシ) |

三大穀物がなければ、今の人類の暮らしは成り立たないといっても過言ではない。

- 世界の主食の約90%が三大穀物に由来

- 世界の耕地の約半分が三大穀物の栽培に使われている

- 世界の80億人の多くが、これらの穀物でエネルギーを得ている

なぜ小麦は「国際商品」?

資本主義を推し進めた地域(欧米)が小麦文化圏だったから・・・だと思う。

→くわしくは別記事

なぜマレーシアは穀物の輸入依存度が高い?

マレーシアは穀物よりも高い収益を見込めるアブラヤシ栽培に農地の大部分を充てている。

- アブラヤシはヤシ科の植物。パームヤシとも言う

- パーム油という植物油がとれる

- 他の植物に比べて、単位面積あたりから得られる油脂の量が極めて多い

- パーム油はいろんな食品や化粧品、洗剤に使われる

- パーム油は用途が幅広くて需要がある

- なので、アブラヤシ栽培は儲かるっ!

- マレーシアではイギリス植民地時代の19世紀末から天然ゴムの生産が盛んになった

- (背景)自動車のタイヤの材料として、19世紀末から天然ゴムの需要が高まったため

↓

- ところが、第二次世界大戦後に合成ゴムが普及し始めた

- (結果)天然ゴムは価格が下がって生産しても儲からなくなった

- (対策)天然ゴムからアブラヤシの栽培への転換が行われた

↓

- マレーシア政府の工業化推進政策の一つとして、1970年代初頭にパーム油精製が始まった

独立後間もないマレーシアでは、プランテーション部門は、工業化が軌道に乗るまでの国民経済を下支えする産業として重視された。植民地期にマレー半島西部に建設された外国資本の大農園は独立後も温存され、時間をかけて資本をマレーシア化する戦略がとられた。

『マレーシアを知るための58章』p.338

↓

- マレーシアはパーム油の生産で世界第2位(世界一はインドネシア)

- (問題)アブラヤシ農園を作るために熱帯林が大規模に伐採されている

- (問題)かつての農園労働力であったインド人やマレー人が農村から離れ、現在ではインドネシア人やバングラデシュ人などの外国人労働力に依存している

参考:東南アジアの農業をわかりやすく:なぜプランテーションが盛んなのか?

解答番号2(自然環境と農業)

問題を解いている最中の思考

アはウクライナ。小麦生産が盛んな穀倉地帯。

イはサウジアラビア。砂漠。

ウはコンゴ民主共和国あたり?赤道直下。

エは南アフリカ共和国。地中海性気候が見られる場所として有名。

①ウクライナには肥沃な土壌チェルノーゼムが分布する。正しい文章っぽいけど、「降水量の季節変化が少ない」が気になる。そうなのかな?

②アブラヤシって書いてある!ナツメヤシとの引っ掛けか。この文章は間違い。いやらしいわー。

③「雨季と乾季が明瞭な高温の気候」ってのはサバナ気候(Aw)の説明。だけど、ウは赤道直下。サバナ気候は赤道直下の熱帯雨林気候(Af)の周りに分布する気候。

でもアフリカって赤道直下の地域が全部Afじゃなくて(Afは「つ」の字みたいな形で分布して)、赤道直下でも東の方はサバナ気候だったような・・・。ウは絶妙な位置・・・んーわからん・・・。焼畑でキャッサバはOK。正しい文章な気もするし、間違っている文章な気もする。

④アフリカ大陸の南端の南アフリカ共和国には地中海性気候(Cs)が分布する。地中海性気候は夏の降水量が少ない気候だから、この文章は間違い。

んー、①か③のどちらか・・・わからん。結構難しくない?単純に「赤道直下はサバナ気候じゃなくて熱帯雨林気候」って考えればいいのか?

※実際に試験中だったら、①か③でいったん保留にして、次の問題に行って、後で戻ってくる。その際、「この問題の回答忘れ→解答欄ずれ」が起きないように、マークシートの解答番号のところに目立つようにマルをつけておいて、「ここ保留にしたよ」ってのをわかるようにする。

(・・・で、他の問題を解き終わった後に戻ってきたとして)

ウクライナで生産が盛んに行われている小麦は収穫期に乾燥を好む農作物だったような。だから「降水量の季節変化が少ない」ってのが間違いっぽい?

それにこのあたりって確か半乾燥気候のステップ気候(BS)だったはず。軽く雨が降る時期に草が生えて伸びるけど、雨が降らない時期もあるから、その草が枯れて、それが土にとっての肥料になる。だからこの地域は肥沃な黒土(チェルノーゼム)が広がるっていう話だったはず。

この知識をもとに「降水量の季節変化が少ない」という部分が間違っていることに気づいてくれっていう問題なんじゃないかな・・・?

もう一つ怪しい③は、ケッペンの気候区分の地図の記憶的に、ウがちょうど熱帯雨林ともサバナ気候ともとれる微妙な位置だから、明確に間違いとは言えない文章。

こんな絶妙な問題、共通テストで出すかな?これが「ウはぎりぎりサバナ気候じゃなくて熱帯雨林気候だから、この文章は間違いだよ」って判定させる問題だとしたら、悪問すぎる。

ってことで、①が明確に間違い。③はまあOKでしょう!答えは③→間違いでした…(答えは①)

解き終わった後の復習(なぜ間違ったのか?)

気候はあくまでグラデーションで、ケッペンの気候区分でちょうど境界線にあたる地域は「両側の気候の特徴を併せ持つ」って考えられなかった。ケッペンの気候区分の地図の知識に引っ張られすぎてしまった。

あと①の「降水量の季節変化が少ない」という表現は決して「降水量の季節変化がない」とは言っていない。にもかかわらず、「降水量の季節変化がない」と思い込んでしまった。確かに、ステップ気候は「降水量の季節変化が多い」とは言えない。

①は間違いとは言えず、③はサバナ気候と断定的に表現していることから「最も適当」とは言えない・・・って考えなければいけなかった。

さらに、そもそもアフリカ大陸の赤道周辺の気候についての理解が浅かったと思う。

ケッペンの気候区分で言うと、なんで赤道直下の地域が全部Afじゃなくて(Afは「つ」の字みたいな形で分布して)、赤道直下でも東の方はサバナ気候なのか?=アフリカ大陸の東の方でなぜ気候がやや変わるのか?がわかっていなかった。

解き終わった後の復習(事後学習)

なぜ熱帯雨林気候(Af)はアフリカ大陸東端まで分布しない?なぜソマリアあたりは乾燥している?

通常、赤道付近は上昇気流が発生して雨が多くなるが、アフリカ大陸東端は「風向き」「地形」などの影響で雨雲ができにくい。

- ソマリア周辺では季節風(モンスーン)が海岸線に対して平行に(夏は北東へ、冬は南西へ)吹き、陸地に上陸しない。

- 東アフリカにはエチオピア高原やケニア山、キリマンジャロ山などの高い山々や高地が連なっていて、西からの湿気が東に進むのを阻まれる。

ソマリアは降水量に恵まれないから、苦しい国なのか・・・

収穫期に乾燥を好む作物とは?

代表例は穀物(小麦、米、トウモロコシ)、芋類、豆類(コーヒー豆など)、綿花。

収穫期に乾燥を好む作物の共通点は、「種子や実を収穫すること」「貯蔵や加工の前に乾燥が必要であること」。これらの作物にとって、収穫期に雨が降ることは品質低下や腐敗につながるため、乾燥した天候が不可欠となる。

じゃあ収穫期に乾燥していない方がいい作物ってあるの?

レタス、ほうれん草、小松菜などの葉物野菜や、キュウリ、ナス、ピーマンなどの果菜類。

水分が多いためにみずみずしさが重要で、収穫時に乾燥すると食感や鮮度が落ちる。収穫後すぐに消費されるため、長期保存のための乾燥は不要。

果物の場合、種類や栽培方法によって収穫期に乾燥を好むものと、水分を好むものが分かれる。

柑橘類やブドウが地中海性気候(Cs)で栽培されるのはなぜ?

多くの農作物にとって夏の乾燥は致命的だが、柑橘類やブドウはこれに耐えるか、むしろ利用することができる。

柑橘類(オレンジ、レモンなど)は乾燥に強い固い葉を持ち、深く根を張ることで、乾燥期でも地下水を探して生き延びる能力がある。乾燥した夏の日照と暑さが、果実の着色と糖度を高めるのに最適。

ブドウは乾燥した環境で育てられると、余分な水分を吸わずに済み、果汁の糖分や酸味が凝縮される。

解答番号3(コーヒーと茶)

問題を解いている最中の思考

先進国イギリス。発展途上国インドネシア。近年急激に経済成長している中国。先進国なのか微妙だけど、まあ発展途上国ではないなっていうイタリア。

コーヒーも茶も嗜好品。商品作物。経済発展の水準が高いほど、消費量は多くなるだろう。

ってことは、インドネシアはコーヒーも茶も消費量が比較的少ないのでは?4つの国の中で最も経済発展の水準が低いインドネシアが、嗜好品の消費量が少ない③だと思う。

イタリアはエスプレッソ文化の国。今はどうでもいいけど、イタリア人移民がオーストラリアのコーヒー文化を発展させたって言われているんだよね。そういえば全自動コーヒーマシンで有名なデロンギ(De’Longhi)はイタリアのメーカー。

ただ一方で、イタリアに茶のイメージはあまりない。少なくとも中国とイギリスよりは圧倒的に消費量が少ないだろう。だからイタリアは④じゃないかな。

イギリスはインドと中国を植民地支配し、茶を収奪しまくったお茶大好き文化の国。アフタヌーンティーの国。だからイギリスは茶の消費量が多いだろう。①か②。ではコーヒーの消費量は?・・・わからん。

中国も茶文化の国。中国茶って言うし。中国も①か②。コーヒーの消費量は?・・・わからない。うーん。

イギリスに該当するものを選ぶ問題かー・・・いやらしいなあー。イタリアに該当するものを選ぶ問題なら簡単なのに。

コーヒー豆は商品作物で、コーヒー豆は嗜好品ということから考えると、先進国として先輩であるイギリスの方が、嗜好品の消費量は多そう。コーヒーの消費量は決して少なくないはず。中国人よりもイギリス人の方がコーヒーをがぶがぶ飲んでそう。

イギリスが①で中国が②かな?

もうちょっと考えよう。

問題文の「食文化には、地域の歴史的背景や自然環境が反映されている」という文章から、コーヒーと茶の消費量を、歴史的背景や自然環境と関連付けて考えてね!っていう問題だよね。

で、このデータは「1人1日当たり消費量」。

①と②の茶の消費量の違いは誤差の範囲って感じがする。コーヒーの消費量の違いに注目するべき。

中国は経済成長を経て、最近コーヒーの消費量が増えてきたと思うけど、それはあくまで主に都市部の話なんじゃないかな。人口大国である中国は「1人1日当たり消費量」で考えると、コーヒーの消費量はごくわずかになっちゃうんだと思う。

イギリス人のほとんどがコーヒーを全く飲まないってのも変な話だし。スターバックスとか出店しまくってるでしょ。

やっぱりイギリスが①で中国が②のはず。

中国よりも③のインドネシアの方がコーヒーの消費量が微妙に多いのは、コーヒー豆は熱帯地域で生産される農作物で、インドネシアがコーヒー豆の生産国だからだよね。にしてはコーヒーの消費量が少ないけど、輸出に回される量が多すぎて現地の人はあまり飲まないってことかな?

ってことで、イギリスは①!→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

イタリアはなぜコーヒー文化の国?

コーヒーの原産地や伝播については諸説あるみたいだけど、以下の説が有力とのこと。

エチオピアが原産地で、中東に普及し(アラビアコーヒー、トルココーヒーとして有名)、東方(特にオスマン帝国)との貿易拠点だったイタリアのヴェネツィアなどを窓口としてヨーロッパに広まった。

ちなみにスタバで売っているイタリアンローストっていうコーヒーは、焙煎度の高いコーヒー。エスプレッソに使われる。

参考:ヨーロッパの本質:なぜ争いから逃れられない地域なのか?

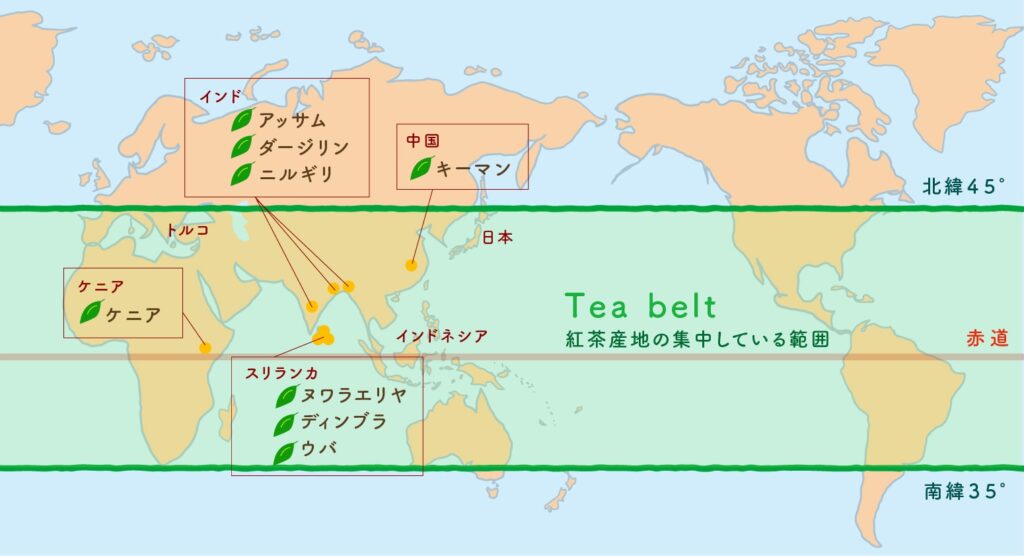

茶はどんな場所で栽培される?

年間を通じて高温・多雨で、水が停滞しない水はけの良い土壌(丘陵地帯など)が必要。

中国とインドが二大生産国で、他にケニアやスリランカなどでも栽培が盛ん。

コーヒー豆の栽培に適したコーヒーベルトと同じように、茶の栽培に適するティーベルトという概念がある。コーヒー豆よりも茶の方が高緯度地域でも栽培できる。

ティーベルトを見ると、ハワイやメキシコ、ブラジルなども茶の栽培に力を入れようと思ったらできそう。中国とインドが強すぎるのかな。

日本では静岡県と鹿児島県(特攻隊の出撃基地になった知覧の茶など)が二大産地。

解答番号4(イモ類の流通)

問題を解いている最中の思考

あんまり考えたことがないテーマだなあ。イモ類かー

各段階における食品ロスの割合?事前知識がなくてピンとこない。

南・東南アジアは発展途上国が多く、ヨーロッパは先進国が多いので、経済発展の度合いに応じて食品ロスのあり方が異なることを伝える問題かな?まあとりあえず下線部を読もう。

①確かに先進国が多いヨーロッパの方が、品質基準は高そうで、生産・収穫段階での廃棄は多そう。日本も、スーパーに並んでいる野菜や果物って、形が整っているしほとんど同じ大きさだし。この下線部は正しいだろう。

②貯蔵段階でのロスについて。発展途上国の方が貯蔵段階でのロスが多い。確かに、発展途上国は貯蔵のクオリティが低く、貯蔵している間にダメになってしまう食品が多そうな気がする。

でも下線部では、イモ類の収穫時期が短期に集中して貯蔵施設が不足することが、貯蔵段階でのロスが多い理由として説明されている。・・・本当にそうなのだろうか?怪しい。保留

③卸売・小売段階でのロスについて。南・東南アジアとヨーロッパのデータ的に、そこまで大きな差はないのかな。下線部は小売店で過剰に仕入れた商品の廃棄の話だ。これはそうだろう。

④消費段階でのロスの話。ヨーロッパの方が高いのは、先進国が多いヨーロッパの方が必要以上に購入してしまって結果的に残すことになる人が多いからだろう。そのために、フードバンクを通じて食品を提供する取り組みをしている。これは正しいだろう。

ってことで、怪しいなと踏んだ②が「適当でないもの」だと思う!

②が「適当でないもの」であるという確信を持とう。

南・東南アジアが「高温湿潤な環境」というのは正しい。ヨーロッパに比べて赤道に近く、モンスーンの影響を受けるので特に夏に湿潤な環境になりやすい。

じゃあ「イモ類の収穫時期が短期に集中し」はどうだろう?教科書でこのような知識は学ばなかった。

イモ類は収穫時期が短期に集中する作物なのだろうか?・・・違う気がする。要するに「高温湿潤な夏にイモ類の収穫が集中する」ということを言っているが、これは違うんじゃないか。

イモ類は飢饉対策で活躍してきた作物。そんな作物が季節限定の作物だなんて、そんなことある???季節を問わず育ちやすいからこそ、イモ類は飢饉対策の作物として重宝されたのでは?

それにイモ類にはいろんな種類があるし。タロイモやヤムイモ、キャッサバ。サツマイモやジャガイモ、里芋などなど。

南・東南アジアは熱帯の地域が多いので、タロイモやヤムイモ、キャッサバが生産されているんだと思うけど、あらゆる種類のイモ類を生産できるのかまではわからない。

例えばじゃがいもは、熱帯地域での生産に向かなそう。じゃがいもは北海道での生産が盛んだし(じゃがバター)、高山気候の地域で生産されているということも学んだし、アイルランドでじゃがいも飢饉が起きたらしいし。

でも、南・東南アジアで生産される全てのイモ類の収穫時期が短期に集中する・・・なんて、ありえなくない?

それに、イモ類にそのような特徴があるのであれば、「貯蔵施設が不足」という事態を放置するかな?とりあえず貯蔵施設は作ったけれど、その貯蔵管理の質が最高レベルではないから、廃棄量が増えてしまう・・・という解釈の方が説得力がある。

ってことで、やっぱり「適当でないもの」は②。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

なぜイモ類は飢饉時に重宝された?

イモ類(特にサツマイモやジャガイモ)が飢饉時に重宝され救荒作物として普及した理由は、高い生産能力と環境適応性にある。

- 単位面積あたりの収穫量(カロリー生産量)が高い(←地下の塊茎や塊根に大量のデンプンを蓄える)。

- 手間がかからず比較的容易に栽培できる。

- サツマイモは高温や乾燥に強く、痩せた土地でも比較的簡単に育つ。

- ジャガイモは冷涼な気候を好むが、収穫部分が地下にあるため、地上部の作物を枯らす冷害や霜の影響を受けにくい。

- 収穫後、適切な環境下(土中や貯蔵庫)で長期保存が可能。

熱帯地域で栽培されたイモ類はどのように貯蔵される?

- 地中保存:熱帯地域で最も一般的に行われる方法。盗難や病害虫のリスクがある。

- 加工貯蔵:特にキャッサバ(タピオカの原料)で行われる。

- 貯蔵施設での保存:換気と温度管理が重要。

なぜ小売業者は品質基準を定める?

顧客に対して「あの店で買えば、いつも一定の品質のものが手に入る」という安心感(信頼)を与え、リピーター獲得につながる。

「野菜のサイズ」「鮮度の基準」「加工食品の成分構成」などを数値化することで、仕入れの際の取引がスムーズになり、品質に起因するトラブルを未然に防げる。

品質基準に満たない生産物はどうなる?

- 廃棄

- ジュースやジャムなどの加工品の原料に回される

- 「規格外品」として、通常の売り場とは分けて安価で販売される(訳あり商品)