【解説&掘り下げ】2025共通テスト地理探究 大問3 世界の自然環境と自然災害

共通テスト地理(※)で9割超え、理想は満点!を目指していた僕が、実際にどんなふうに問題に取り組んでいたのかを紹介します。(※僕が受験生だった時はセンター試験でした)

70〜80点台で伸び悩んでいる人にとって、きっと参考になると思います!

大きく2つの場面に分けて解説します。

1. 問題を解いている最中の思考

- ① 時間を意識しながら、どうやって答えを特定していくか

- ② 自信がない時・迷った時に、どうやって確証を得るか

2. 解き終わった後の復習(事後学習)

- ③ 教科書知識の確認と、そこからの深掘り・整理

問題

問題は東進ハイスクールさん等のページを参照してください…!

解答番号9(植生の分布)

問題を解いている最中の思考

正規化植生指数…?初めて聞いた言葉。植生の分布に関する問題っぽいから、「植物による光合成の活発度」とその地域の植生の分布を関連づけて考えてねってことかな。

ちょっと気になるのは、太陽光が強い低緯度の地域の方が植物の光合成は活発になりそうだってこと。そのあたり、この指数ではどうなっているんだろう?・・・まあそんなことまで考えなくても大丈夫なはず!

A:北部はサハラ砂漠。植生はほぼないから、光合成が活発に行われているってことはない。

B:北部はヒマラヤ山脈とチベット高原。ここも植生はほとんどない。

C:西部の内陸部は砂漠。植生がほとんどない。

D:西部にアンデス山脈。アンデス山脈の標高が高い場所は植生がほとんどなさそう。アンデス山脈を越えたら、熱帯林がたくさん生えていそう。

やっぱり、それぞれの線で見られる地形と、それに対応した植生について大まかな理解を問う問題ってことね!

①Aのサハラ砂漠、Bのヒマラヤ山脈・チベット高原の条件を満たさないからAとBはない。Cっぽくもあるけど、オーストラリア内陸部の砂漠はもっと大きかったはず。

だからDかな。グラフでほぼ0になっているところがアンデス山脈の標高が高い部分で、アンデス山脈を越えたあとは熱帯林が生い茂っているエリアだから光合成が活発。整合性がとれている。

②白い四角に近づくほど光合成が活発じゃなくなっているので、AかB。グラフではちょうど中央部で急激に光合成が活発じゃなくなっている。ここに何かがあるということ。

サハラ砂漠は急に砂漠になるわけではなくて、グラデーション的に砂漠になるから(そういえば半砂漠地帯のサヘルってのを勉強した)、こんな急激な変化にはならないはず。ヒマラヤ山脈があって、越えたあとはチベット高原という不毛地帯が広がるBだろう。

③白い四角に近づくほど光合成が活発じゃなくなっているのでAかBだが、さっきBは使ったのでこれがA。確かに、グラデーション的に砂漠になっている様子が、グラフのなだらかな線で表現されている。

④黒い四角の近くは光合成が活発ではなく、白い死角の近くでは光合成が活発。オーストラリア大陸のC。グラフの右端で一度線が落ち込んでいるのは、ここにグレートディヴァイディング山脈があるからかな?

中央部のスパイクがなんなのかはよくわからないけど。ここに人工的に農地が作られた?そういえば大鑽井盆地では地下水を利用した牧畜が行われているので、ここに牧草地があるのかもしれない。

ってことで答えは③。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

特になし

解答番号10 世界の地形

問題を解いている最中の思考

ナミビアってどこだ・・・?アフリカの中央あたり?わからんー。ただアフリカは中央やや東寄りに南北に地溝帯があるってのは勉強したから、そのあたりか・・・?それともアフリカ大陸は安定陸塊だよっていう話?ネパールはヒマラヤ山脈。

ア・イ・ウの起伏図を見ても全然ピンと来ない・・・。イは噴火口っぽいのが見えるので火山?

あーネパールはヒマラヤ山脈だから、褶曲を受けてグチャグチャっとした地形だよってことを問いたいのかな?だとするとフィリピンは環太平洋造山帯に位置するから火山があるよってこと?

F:安定陸塊の説明。ネパールもフィリピンも当てはまらないから、アフリカ大陸の話で、これがナミビアか。イもウも安定陸塊っぽくないので、これがアだな。

G:山岳氷河!ヒマラヤ山脈か。なるほど、じゃあこれがネパール。褶曲でグチャグチャっとしているところに、標高の高さゆえの氷河があって、氷河が滑り落ちる際に山脈が削り取られる。その様子を表しているのはウ。

H:プレート境界で火山だからフィリピン。イ。

ってことで答えは②。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

アフリカ大地溝帯とは?

アフリカ大陸の東側を南北に貫く巨大な谷(大地の裂け目)。

タンガニーカ湖など、裂け目に水がたまって形成された湖がいくつも存在する。

参考:タンガニーカ湖

参考:ヴィクトリア湖

ナミビアはどんな国?

1990年に南アフリカ共和国から独立した国。

そういえば寒流(ベンゲラ海流)が沿岸を流れることによって形成されるナミブ砂漠って勉強してた。この知識があれば、アフリカ大陸の南西部にあることはわかるのか…!

フィリピンって自然災害のオンパレードでは…?

フィリピン列島は太平洋プレートとユーラシアプレートがぶつかり合う場所に位置している(環太平洋火山帯の一部)。

- プレート同士の衝突や沈み込みにより、地震が頻繁に発生する。

- また、活発な火山が多く存在する。

フィリピンは台風が発生しやすい海域に位置している。

- 都市部では大規模な洪水が起きやすい。

※首都マニラに貧困層が集中している。貧困層は災害リスクの高い場所に住居を構える傾向があるため、災害発生時に最も大きな被害を受けやすい。

フィリピンってコーヒー豆栽培のポテンシャルが高そう。山があるし、火山灰土壌が分布しているし。でも、あんまり有名じゃないよね?

かつて世界第4位のコーヒー輸出国だった時期もあったが、19世紀後半にコーヒーさび病が大流行したことでコーヒー農家が壊滅的な被害を受け、より安定的な換金作物であるココナッツやサトウキビへの転換が行われた。

現在、国内のコーヒー消費量が非常に多いため、生産量のほとんどが国内市場で消費されている。

解答番号11(エルニーニョ現象)

問題を解いている最中の思考

エルニーニョとラニーニャがどっちがどっちか、いつまで経っても覚えられん・・・。

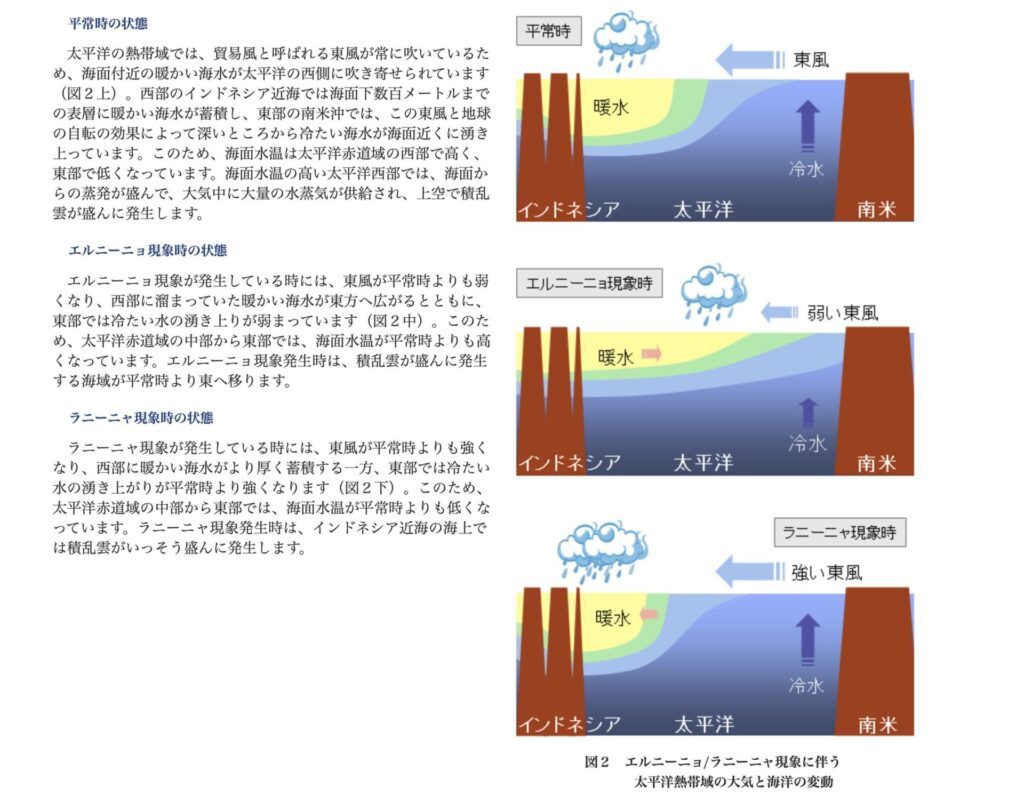

確か「エルニーニョは熱くなるやつ」だったはず。赤道付近を西に流れる海流が弱まって、南アメリカ大陸沖の海水温が高くなる現象。

だからカはK。南アメリカ大陸西岸の海流の流れは南から北なので、キは北。

単純にエルニーニョと海流の流れ方の知識を問う問題か。

そういえば南アメリカ大陸西岸に、沖合を流れる寒流が原因となって生まれる砂漠(アタカマ砂漠)があった。寒流ってことは極側から流れている海流ってことだから、海流の流れは南から北でOK。

答えは③。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

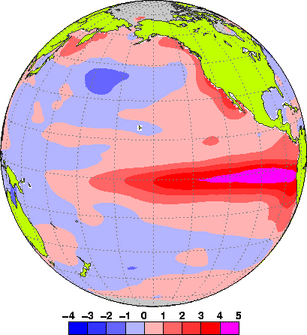

エルニーニョ現象とは?

エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の中央から東側にかけての海面水温が、平年より高くなる状態が数ヶ月間続く現象。

エルニーニョ現象とラニーニャ現象はかなりの頻度で起きている?だとしたら、これって「異常気象」って言えるのかな・・・?

エルニーニョ現象とラニーニャ現象は、通常3~7年ごとの周期で発生している(平均すると約5年ごと)。

これらは合わせて「エルニーニョ・南方振動(ENSO)」と呼ばれる大規模な気候変動システムの一部であり、数年ごとに繰り返す「通常の変動の範囲内」の現象と言える。

しかし、エルニーニョ現象・ラニーニャ現象は、地球全体の気圧配置や偏西風の蛇行に影響を与え、結果として世界各地や日本で猛暑・冷夏、集中豪雨・干ばつ、暖冬・厳冬のような「異常な天候」を引き起こす。

参考:東南アジアで記録的豪雨被害 「ラニーニャ」など同時発生が原因か

エルニーニョ現象・ラニーニャ現象自体を制御するのは現在の技術でも不可能?

エルニーニョ現象やラニーニャ現象といった大規模な海洋と大気の相互作用システムを、現在の技術で意図的に制御することは不可能。

しかし、観測技術の向上により、現象の発生を数か月前から予測する精度は向上している。また、予測情報に基づき、農業計画の見直し、災害への早期警戒といった適応策を講じることで、被害の軽減を図っている。

・・・なるほど。人類が付き合っていかなければいけない問題なのね。

でも日本のような先進国(って今も言えるのかは謎だが)は「適応策」を講じることでなんとかなっているかもしれないけれど、エルニーニョ現象の影響を強く受ける国もありそうだな。

エルニーニョ現象の影響を強く受けるのはどういう国?

特に大きな影響を受けるのは、経済を一次産業(農業や漁業)に大きく依存している国々。

ペルーやエクアドルなどの南アメリカ大陸の太平洋岸の国々では、エルニーニョ現象時の影響を強く受ける。海水温の上昇により、魚が深海や冷水域へ移動するため、主要産業である漁業が大打撃を受ける。また、記録的な豪雨による洪水や土砂災害が頻発する。

エチオピア、ケニア、ジンバブエなどのアフリカ東部・南部の国々では、エルニーニョ現象時に豪雨や洪水に見舞われることが多い。ラニーニャ現象時には深刻な干ばつに見舞われることが多く、農作物の壊滅的な被害や飢餓のリスクが高まる。

インドネシアやマレーシアなどの東南アジア諸国では、エルニーニョ現象時に深刻な干ばつと高温が発生しやすくなり、乾燥による大規模な森林火災が起きやすい。

ペルーでアンチョビ漁が盛んな理由は?

海の深層部には、海面に沈んだプランクトンや生物の死骸が分解された際にできる栄養塩類が大量に蓄積している。

貿易風によりペルー沿岸の海面の表層水が押し流されると、その不足分を補うために、深海の冷たい水が海底から海面近くへ上昇してくる(湧昇流)。

湧昇流によって豊富な栄養塩類が太陽光の届く海面近くに運び込まれ、プランクトンの繁殖が活発化する。

このプランクトンがアンチョビのエサとなることで、アンチョビの大漁場が形成される。

同じ原理で、あらゆるところでアンチョビ漁が盛んになりそうなのに、なぜペルーが目立っている?

湧昇流が起きる場所は世界に4つある。

- カリフォルニア沖

- ベルー沖

- カナリア沖(北西アフリカ)

- ベンゲラ沖(南西アフリカ)

このうち、ペルー沖が世界最大級で、プランクトンが繁殖しやすい。

また、ペルー沿岸には大河川がなく、土砂が海に流れ込みにくい。そのため、海が濁らず、プランクトンが繁殖しやすい。

さらに、ペルーは政府としてアンチョビを使った魚粉生産に力を入れた。

アンチョビって何に使われるの?

約9割以上は、人間が直接食べるためのものではなく、加工品の原料として使われる。

ペルーで獲られたアンチョビのほとんどは、魚粉(フィッシュミール)と魚油(フィッシュオイル)に加工される。

- 魚粉(フィッシュミール):養殖魚(サーモン、エビなど)の飼料、家畜(豚、鶏など)の飼料の主要なタンパク源として使われる。

- 魚油(フィッシュオイル):養殖魚の飼料に混ぜられるほか、人間の健康食品(DHA・EPAを豊富に含むサプリメント)の原料、医薬品原料などに使われる。

解答番号12(アメリカ、タイ、バングラデシュの水害)

問題を解いている最中の思考

被災地の人口密度が高ければ被災者数は増えるし、被災地に資産価値が高い建物がたくさんあれば被害額は増える。

アメリカ合衆国は先進国だから被害額が高くなりそうな国。

バングラデシュは人口密度が高いから被災者数が増えそうだけど、発展途上国なので被災者数の割に被害額はそこまで高くならなそう。

あとバングラデシュはガンジス川の河口部に位置する海抜が低い国で、洪水やサイクロンによる高潮の被害を受けやすい国。ただ、問題文の注で「高潮、津波は除く」って書いてある。

タイはアメリカとバングラデシュの中間って感じかな?

図を見てみると・・・難しい。パッと見ではわからんー。日本を手がかりに、サとシの図がそれぞれ何を表しているのか?をまず確定するのが良さそう。

でもどうやって考えればいいだろう?難しい・・・

ところで被災者数ってなんだ?建物の浸水被害のニュースはたまに見るけど、ある地域が浸水したらその地域にいる人全員が被災者になるのか?だったら結構な人数になるはずだけど・・・。

問題文をよく見てみたら、被災者数は問題文の注で「緊急事態において迅速な救助を必要とする人数」って書いてある。

日本で浸水が起きた時、迅速な救助を必要とする人数が膨大になることはないのでは?建物の1階部分に水が多少入り込むことはあれど、迅速な救助が必要なレベルにまではならなそう。治水対策・排水設備の整備は先進国水準でなされているわけだから。

って考えると、先進国は「緊急事態において迅速な救助を必要とする人数」はそこまで大きな値にならないのでは。だから、サが被災者数で、日本と同様に他の国に比べて低い値に抑えられているPがアメリカ合衆国かな。

すると、被災者数が極めて多いRがバングラデシュで、Qがタイということになる。答えは②っぽい。

この解釈で正しいかを確かめていこう。

シはおそらく総被害額。Pのアメリカ合衆国で被害額が甚大になるというのはありそう。

Qのタイが日本よりも被害額が大きい点が気になるけど、経済発展著しいタイなら、治水対策が不十分な面がありつつ資産価値が高い建物が密集しているというのはありそうなので、Qでもあり得そう。

Rのバングラデシュは発展途上国というかかなり貧困な国なので、総被害額は小さい。

この解釈で間違いなさそうだ!

仮にシが被災者数だった場合で考えてみる。

すると、被災者数が最も多いPがバングラデシュになるはず。この場合、総被害額が少ないのは、バングラデシュが貧困国だからという説明がつくので大丈夫そう。

では最も被災者数が少ないRは?タイよりもアメリカの方が「緊急事態において迅速な救助を必要とする人数」は少なそうなので、Rがアメリカ合衆国。

すると、アメリカ合衆国の総被害額はものすごく大きい値になるけど・・・さすがに日本との差がありすぎないか?アメリカ合衆国の総被害額が大きい値になるという点では正しそうだが、日本よりも圧倒的に額が大きすぎるのは変。

だから、やっぱりシは被災者数じゃなくて被害額だろう。

最初の解釈で大丈夫なはず。答えは②。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

なぜバングラデシュではガンジスデルタに貧困層が集まる?

ガンジスデルタは、ガンジス川やブラマプトラ川がもたらす肥沃な土壌と水資源のおかげで、稲作を行なって食料を確保できるという意味で、貧困層にとって魅力的な土地である。

モンスーンによる洪水やサイクロンによる高潮の被害を受けやすい危険な土地であるため、安全な高台に比べて土地の価格が安価になる。資本力のない貧困層は他に選択肢がないため、この安価で危険な土地に居住せざるを得ない。

※河川の氾濫によって一時的に形成されるチャールと呼ばれる中州に居住する人もいる。

モンスーン地帯で大河川が流れる国は脆弱

参考:タイ洪水 (2011年)

ミシシッピ川も洪水が起きやすい?

ミシシッピ川水系は、アメリカ合衆国の国土の約41%を占める非常に広大な流域を持つ。広大な地域に降った雨や雪解け水がすべてミシシッピ川本流と支流に集まるため、一度に大量の水が下流に押し寄せ、洪水が起きやすくなる。

参考:ミシシッピ大洪水

参考:世界を変えた巨大災害 | 映像の世紀バタフライエフェクト

参考:ハリケーン・カトリーナ

近年、日本で起きた水害は?

参考:平成30年7月豪雨

近年の大地震は?

トルコでの地震や、ミャンマーでの地震(→バンコクでの建物倒壊)。

地震が起きやすい場所と起きにくい場所では、建築のあり方(耐震基準)が異なる。

ちなみにドバイは地震が起きないので、あれだけの超高層建築を建てられる。

解答番号13(地球温暖化と緯度)

問題を解いている最中の思考

海に比べて陸の方が熱しやすく冷めやすい。

一方、水の方が熱しにくく冷めにくい。温度変化が少ない。だから一度温まったら長期的にその影響が持続する?海が多い地域の方が、気温上昇しやすいということ?

海陸の割合が気温上昇に与える影響がイマイチわからない。陸が多い方が気温上昇しそうな気もするし、海が多い方が気温上昇しそうな気もする。

ただ、海氷面積の増減の話はわかりやすい。地球温暖化により海氷が溶けると、それまで反射されていた日射が海に吸収されるので、より温度が上昇しやすく、地球温暖化に拍車がかかる。ということかな。

だから海氷に覆われている北極海で氷が溶けるとマズイ!っていう話だと思う。

図を見てみると、右下のグラフの上昇気温がとてつもなく高い値になっている。これが北極海なのでは。つまりYは80〜90度帯で、チが北半球。

この解釈であっていそうか検証しよう。

右上のグラフは南半球・80〜90度帯で合っているか。

氷に覆われた南極大陸があるので海氷は北極海よりも少なそうだが、海氷自体はあるはず。その海氷が溶けることで気温上昇しやすくなるはずなので、地球全体の平均的な上昇気温2度よりも全体的に高い値を示しているというのはあり得そう。

左上は南半球・30〜40度帯?

平均的な上昇気温よりも低い値。日本列島が北緯30〜45度あたりだから、その反対側。だいたいアフリカ大陸の南端からオーストラリア大陸の南半分、南アメリカ大陸のチリとアルゼンチンあたりかな(←問題用紙の中で、世界地図が載っているページを探した)。

これらの地域が入る緯度帯の上昇気温が低く抑えられる理由はなんだろう?

この一帯は大陸に分布する氷河が少ない(あっても南アメリカ大陸のアンデス山脈くらい)ので、氷河が溶けることによる気温上昇効果が見込めないということかな。

じゃあ左下のグラフは?これが北半球・30〜40度帯?

気温上昇が平均以上の地域があるということは、ユーラシア大陸があって「内陸部」にあたる部分が大きいので、気温上昇が激しくなるということで説明できるかな。陸は熱しやすく冷めやすい。内陸部であればその傾向は顕著になるので、より「内陸部」が多く存在する北半球・30〜40度帯は、南半球・30〜40度帯よりも気温上昇しやすいってことかな。

正直、ここまでの解釈には完璧な自信はないけれど、北極周辺だけが「海氷に覆われた海が多い」という点で独特なので、4つのグラフの中で1つだけ傾向が異なる右下であるという解釈であっているはず。

答えは②。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

地球温暖化による地表面温度の上昇幅が、北半球の高緯度地域で大きいのはなぜ?

ざっくり言うと、北半球の方が陸地が多く、溶けやすい場所に氷河がたくさんあるから。

北半球の高緯度地域(北極圏など)で地球全体の平均よりも急激に気温が上昇している現象は、専門用語で「北極増幅(Arctic Amplification)」と呼ばれている。

最大の要因。

「アルベド」は、太陽の光をどれくらい反射するかという「反射率」のこと。

- 本来の状態:雪や氷は白いため、太陽光の約80%以上を宇宙へ反射する(=地球は温まりにくい)。

- 温暖化の影響:気温が上がって雪や氷が解けると、下の海面や地面(濃い青や茶色)が露出する。

- 悪循環:濃い色の海や地面は、太陽の熱を吸収しやすいため、さらに温度が上がる。すると、ますます氷が解け、さらに熱を吸収するようになる。

北半球:ユーラシア大陸や北米大陸など、陸地の割合が高い。陸地は海に比べて熱しやすく冷めやすい(比熱が小さい)ため、温暖化の影響を受けて気温が上がりやすい性質がある。

南半球:大部分が海。水は温まりにくいため、気温上昇のペースが比較的緩やか。また、南極大陸は分厚い氷床(標高が高い)に乗っているため、北極の海氷に比べて解けにくいという事情もある。

ヨーロッパからエジプト、アラビア半島あたりの範囲も地表面温度の上昇幅が大きいのはなぜ?

解答番号14(自然災害への備え)

問題を解いている最中の思考

津波浸水想定区域と人口分布を重ね合わせることで、浸水被害を受ける人数がどれくらいなのか?がわかるはず。だからマは「a 避難が必要な人数」かな。

避難が必要な人数と避難場所からの特定の距離圏を重ね合わせることで、それぞれの避難場所にどれくらいの人数が集まるか?がわかるはず。だからミは「c 避難場所別の避難者数」。

避難が必要な人の中で「避難場所からの特定の距離圏」に入らない人たちは、避難が間に合わない可能性があるからムは「b 避難が間に合わない可能性のある人数」だよね。

ってことで答えは②。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

GISとは?

「Geographic Information System(地理情報システム)」の略称。位置情報を持つ様々なデータをコンピュータ上で重ね合わせ、可視化・分析するシステムのこと。

GISを使った自然災害対策への取り組みはバングラデシュでは行われていない?

バングラデシュでも積極的に行われている。独立行政法人国際協力機構(JICA)による防災セクターの情報収集・確認調査では、バングラデシュの持続的な経済発展を支える観点から、科学的・経済的な災害リスク分析が詳細に実施されている。

参考:バングラデシュ国 防災セクター情報収集・確認調査 ファイナル・レポート

なぜバングラデシュは水害に弱いまま?

バングラデシュは「水に浸りやすい地形」であるという宿命に加え、急激な経済発展が脆弱な地域への人口・資産の集中を招き、それに対応する行政の組織力、法規制の実行力、およびインフラの品質確保能力が追い付いていないために、水害に弱い状態が続いていると言える。

世界最大のデルタ地帯に位置しているバングラデシュは、国土の半分以上が海抜7m以下の低地で、国土の脆弱性が非常に高い。

そのため、海からのモンスーンが吹く雨季には、ヒマラヤ山脈や国外の上流部、および国内での降雨により、国土の広い範囲が冠水しやすい。

しかし、バングラデシュを流れる大河川の流域の90%以上が国外に位置しているため、流域単位の河川整備・管理計画が作成しにくい。

経済成長に伴い、首都ダッカや第二の都市チャットグラムなどの大都市や地方中核都市への人口流入が加速している。

計画性のない都市開発により、遊水地が埋め立てられたり、低湿地帯が居住地へ転換されたりすることで地表面が不透水化し、都市洪水(内水氾濫)のリスクが悪化している。

また、洪水時に堤防が損傷し復旧・補修に予算が投資されるものの、耐久性の低い河川構造物が施工されることや、ガイドライン遵守意識が低いこと、また施工時のモニタリング不足により必要な締固め率が満たされないことなどから、想定より強度の低い堤防ができ、同様の損傷を繰り返すという悪循環が生じている。

参考:バングラデシュ国 防災セクター情報収集・確認調査 ファイナル・レポート