東南アジアの地形をわかりやすく:用語の丸暗記にならないために

東南アジアという地域の本質は、「強くないけど価値ある地域」ということ。

そして、その背景には地形と気候の特徴がある。

→「強くないけど価値ある地域」という東南アジアの本質を理解するために、地形と気候について学ぶ!

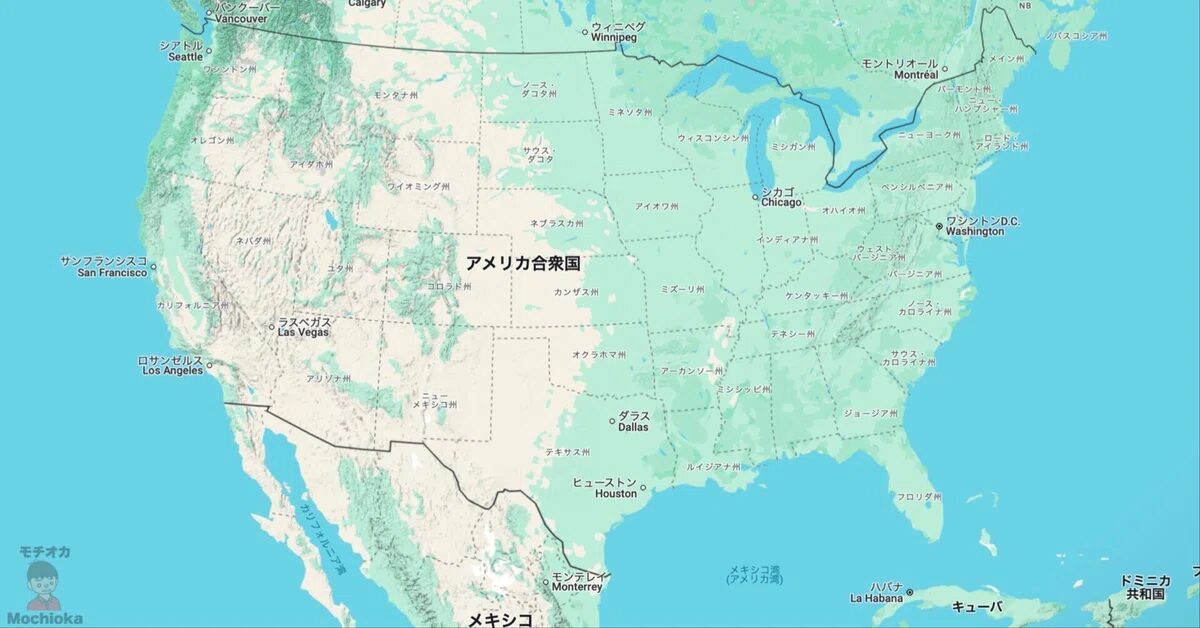

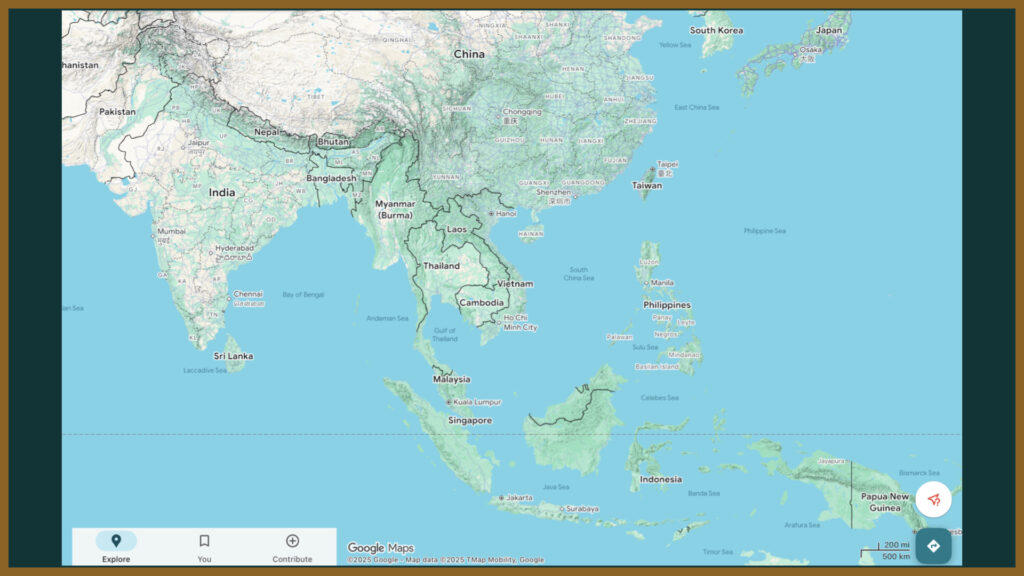

東南アジアの地形

東南アジアは「まとまりにくい地形」をしている。

地形の大前提

- 山を越えるのはしんどい

- 平地なら、人やモノの移動がしやすい

この2つを基本にして、東南アジアの山や平野を見ていく。

東南アジアの山脈

大陸部の北部は山岳地帯が広がっている。

また、島嶼部(マレー半島やインドネシア、フィリピンの島々)にも山岳地帯が広がっている。島嶼部に山岳地帯が多いのは、プレート境界が近くにあり、広い範囲が変動帯となっているからである。

| パトカイ山脈 | インドとミャンマーの国境を構成。アラカン山脈につながる。 |

| アラカン山脈 | インドとミャンマーの国境を構成。 |

| インドシナ山地 | 中国南部(雲南省)からミャンマー、ラオス、タイ北部、ベトナム北部にかけて広がる山岳地帯の総称。 |

東南アジアの平野

大きな平野は大陸部南部のタイ周辺にしかない。

| チャオプラヤ川デルタ(中央平原) | チャオプラヤ川流域。タイ最大の平野。 |

| メコンデルタ | メコン川下流域。 |

| エーヤワディー川デルタ | エーヤワディー川下流域。 |

東南アジアの河川

3本の大河が北から南に流れる。

| メコン川 | 河口部には三角州(デルタ)が発達している。 |

| チャオプラヤ川 | 河口部には三角州(デルタ)が発達している。 |

| エーヤワディー川 | 河口部には三角州(デルタ)が発達している。 |

東南アジアの島々

| スマトラ島 | |

| ジャワ島 | インドネシアの総人口の過半数が集中 |

| バリ島 | ヒンドゥー教徒が多い |

| カリマンタン島 | |

| スラウェシ島 | |

| マルク諸島(モルッカ諸島) | 香辛諸島 |

| ニューギニア島 | |

| ティモール島 | |

| ルソン島 | 首都マニラがある |

| ミンダナオ島 | イスラム教徒の分離独立運動が行われている |

東南アジアの海峡

2つの重要な海峡(海の通り道)がある。

| マラッカ海峡 | 航路の幅が狭く屈曲している上、浅瀬が多く、通行量も多いため、大型船の通行は制限されている。 |

| ロンボク海峡 | 水深が深いため、大型船の通行に適している。 |

重要ポイント

独自の文化が育まれた

東南アジアは、インドと中国という二大文明のあいだにある地域。しかし、どちらの文明にも完全には染まらず、独自の文化や社会を育んできた。

その理由の一つが「地形」である。

| インドとの間には険しい山岳地帯がある | →陸路での移動は難しかったため、インドからの影響は限定的 |

| 中国との間にも険しい山岳地帯や密林がある | →陸路での移動は難しかったため、中国からの影響は限定的 |

| 中国とベトナムとの間には険しい自然障壁がなかった | →ベトナムは中国の影響を強く受けた |

広域国家はできにくい

インドや中国のように、東南アジアは「強い文明」を築いた地域ではない。

東南アジアは異なる民族・言語・宗教が混在する地域で、一つにまとまった広大な国家が育ちにくく、まわりの国々をおびやかすような帝国にはなれなかったのである。

その一つの理由が地形である。東南アジアは、そもそも「つながりにくい地形」をしている。

- ミャンマーとタイ、タイとベトナムの間には高い山々

- 赤道付近にはジャングルが広がっている

- 海にはたくさんの島がある(多島海)

こうした自然の障壁がある(=つながりにくい地形をしている)ことで、東南アジアは地域ごとに分かれて発展していった。

つまり、広く一つにまとまるのではなく、小さな地域コミュニティがそれぞれ独自の文化を育てていったのである。

タイは産業集積しやすい

タイのバンコク周辺は富の創出や人々の交流・交易において有利な場所である。

なぜなら、以下のように自然環境に恵まれているからである。

- 広い平野がある(→稲作しやすい、産業集積しやすい)

- チャオプラヤ川が流れる(→稲作しやすい、交易しやすい)

- 温暖で降水量が多い(→稲作しやすい、人口が増えやすい)

東南アジアの中央という立地も、交易と交流の拠点としての強みを支えている。

疑問

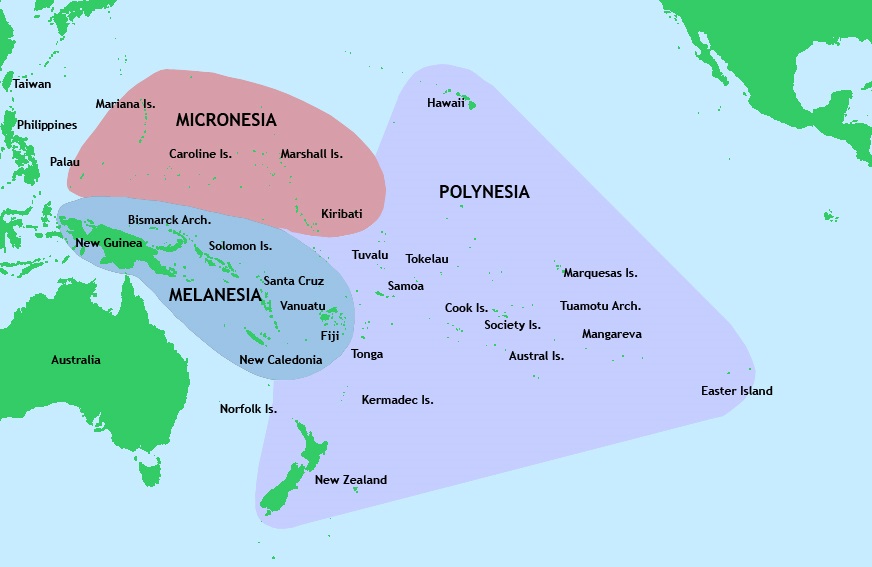

なぜニューギニアは東南アジアではない?

- オーストラリアとニューギニアの特異性

-

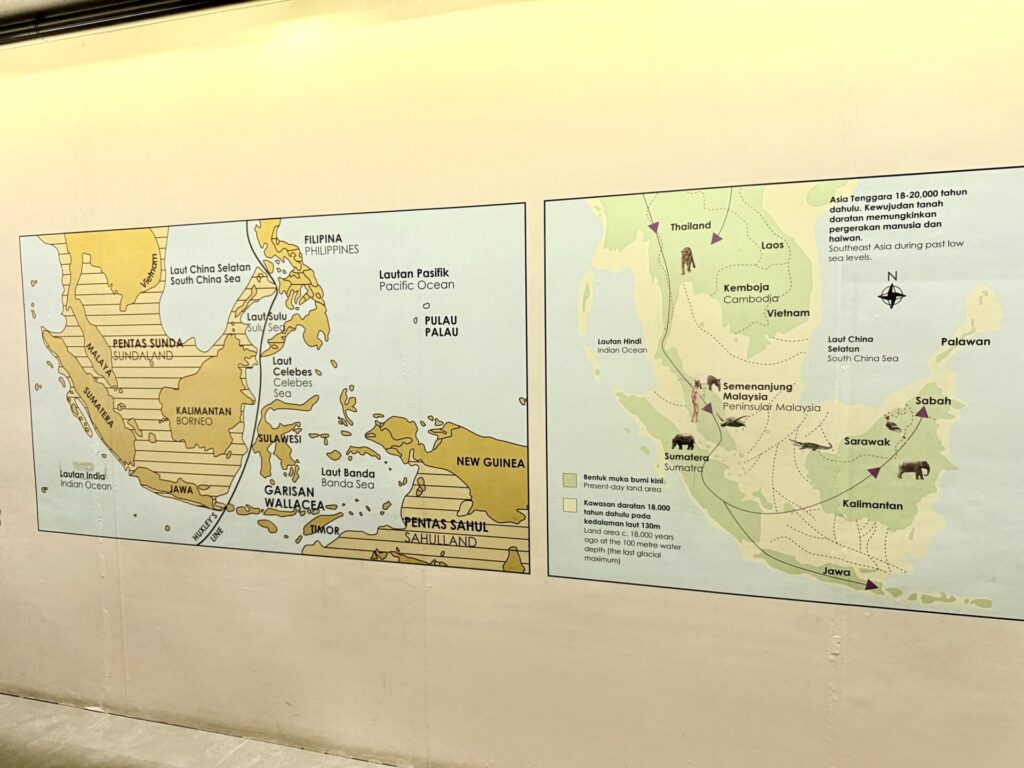

最終氷河期(約11万年前〜1万年前)には、海水面が現在より低かったため、東南アジアでは多くの島々が陸続きになり、スンダランドと呼ばれる広大な大陸を形成していました。

- スンダランド: 現在のマレー半島、スマトラ島、ジャワ島、ボルネオ島などが陸続きになった地域です。

マレーシア国立博物館にて(2024.12撮影) しかし、オーストラリア大陸やニューギニアは、その隣に位置するにもかかわらず、スンダランドとは海によって隔てられていました。この海峡はウォーレス線として知られ、動植物の分布境界線にもなっています。

- サフル大陸: オーストラリアとニューギニア、そしてタスマニアは、最終氷河期には陸続きになり、サフル大陸と呼ばれる一つの大陸を形成していました。

この地理的な隔絶のため、人類がサフル大陸に到達するには、海を渡る必要がありました。

この地理的隔絶が、ニューギニアの文化や言語が東南アジアのものと大きく異なる主要因となっています。

参考文献