ヨーロッパの工業をわかりやすく:ドイツが強すぎることの何が問題?

ヨーロッパの工業は、全体を見渡すと「ドイツ一強」の構造になっている。

もちろん、フランス・イギリス・オランダ・スウェーデンなどにも得意分野はある。が、圧倒的な国をひとつ挙げるならドイツである。

では、なぜドイツ一強になったのか?

そして、ドイツが強すぎることにはどんな問題があるのか?

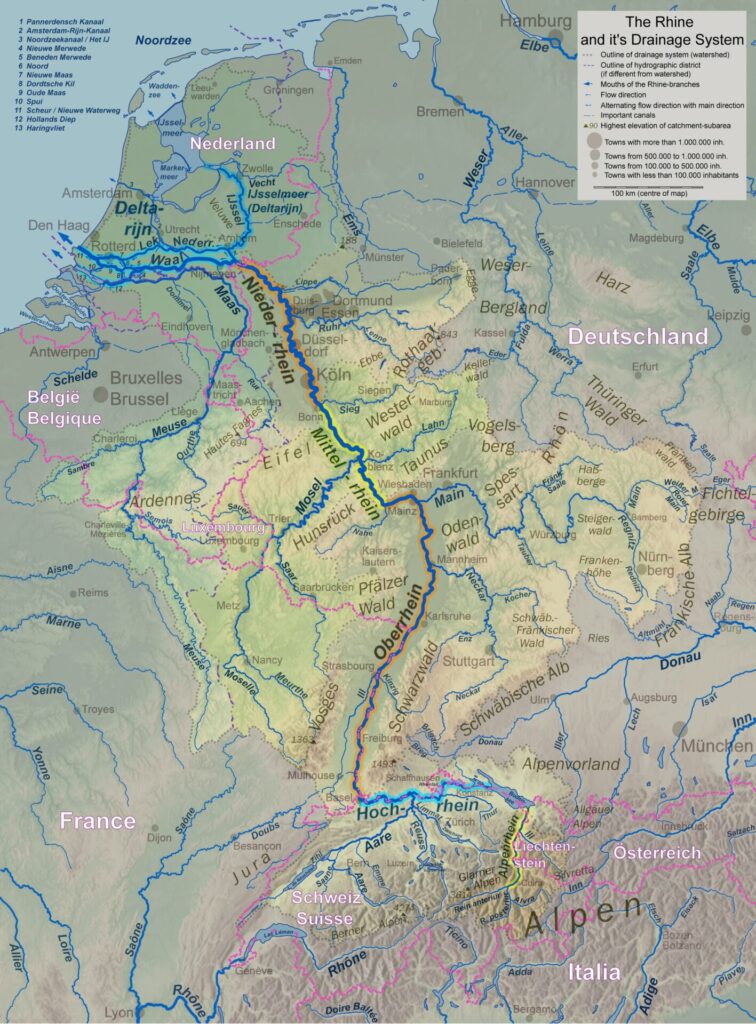

ライン川流域がヨーロッパ最大の工業地帯

オランダのロッテルダムからドイツ西部にかけて、ライン川の流域にはヨーロッパ最大級の工業地帯が広がっている。(→いわゆる「「青いバナナ(ブルーバナナ)」)

| ロッテルダム(オランダ) | ライン川の河口部。石油化学工業が盛ん。 |

| ルール地方(ドイツ) | ライン川が流れる。デュースブルク(鉄鋼業)、エッセン(鉄鋼業)、ドルトムント(かつては石炭と鉄鋼→ITや物流)などの都市からなる。 |

| ケルン(ドイツ) | ライン川が流れる。化学工業(バイエル)や自動車産業(フォードのドイツ工場)が盛ん。 |

| ボン(ドイツ) | ライン川が流れる。かつての西ドイツの首都。グミで有名なハリボーの創業地。 |

| フランクフルト(ドイツ) | ライン川の支流であるマイン川が流れる。国際金融の中心地であるとともに、化学・製薬工業、機械工業が盛ん。 |

| シュツットガルト(ドイツ) | ライン川の支流であるネッカー川が流れる。自動車産業が盛ん(メルセデス・ベンツ、ポルシェの創業地)。 |

| バーゼル(スイス) | ライン川が流れる。製薬業(ロシュ、ノバルティスの創業地)が盛ん。 |

| チューリヒ(スイス) | ライン川へと注ぐチューリヒ湖に面する。国際金融の中心地であるとともに、精密機械工業が盛ん。 |

ライン川流域ではないが、自動車産業(BMW)や電気機械工業(シーメンス)が盛んなミュンヘンも重要。

ヨーロッパの工業の現状

ドイツ西部が強すぎる

ドイツ西部のライン川流域には、自動車・機械・化学・電機などの多様な産業が密集しており、ヨーロッパ最大級の工業地帯が広がっている。

現在のドイツの工業は、単に自国で生産するだけでなく、高度技術をドイツ国内に集中させつつ、生産工程の一部を国外に分散する構造になっている。

- 技術の中枢・設計・開発 → ドイツ国内

- 組立や部品生産など → 東ヨーロッパ(ポーランド、チェコなど)

- 労働集約的な工程 → アジア(ベトナム、バングラデシュなど)や北アフリカ

他の国

オランダ

ライン川の河口に位置し、ヨーロッパの物流の玄関口としての役割を担っている。

特にロッテルダム港周辺では、石油化学工業が盛ん。

世界的な半導体製造装置メーカー「ASML」があるが、これはオランダの中でも例外的な突出企業といえる存在。

フランス

農業大国。

工業の裾野の広さではドイツに及ばないが、航空機・原子力・高級品といった戦略産業では存在感を持つ。

- エアバス(Airbus):航空宇宙

- フラマトム(Framatome):原子炉メーカー

- オラノ(Orano):核燃料サイクル(ウランの採掘・濃縮・再処理など)

- EDF(Électricité de France):フランス最大の電力会社

- LVMH:Louis Vuitton、DIOR、FENDI、CELINEなどを傘下に持つ高級ブランド企業グループ

イギリス

かつては「世界の工場」と呼ばれるほど製造業が盛んだったが、現在はサービス業が中心。

航空宇宙や医薬品分野など、特定分野では今も競争力を保っている。

東ヨーロッパ

「西ヨーロッパの下請け(組立工場)」的な役割を果たしている。

たとえばポーランドやチェコなどは、EU内の製造拠点として発展しており、ドイツ系企業の工場が数多く進出している。

しかし最近では、より人件費の安い地域を求めて、アジア(ベトナム、バングラデシュなど)や北アフリカへの生産移転も進んでいる。

北ヨーロッパ

スウェーデンは工業が盛んだが、そもそも人口が少ないため、規模はそれほど大きくない。

- ボルボ(Volvo):自動車メーカー

- エリクソン(Ericsson):通信機器メーカー

- SSAB:鉄鋼メーカー

- アストラゼネカ(AstraZeneca):製薬メーカー(イギリスのゼネカとスウェーデンのアストラが合併)

南ヨーロッパ

皮革や繊維などのアパレル産業が盛んだが、あくまで中小企業の手工業的な強さであり、競争力は全体的に弱め。

- GUCCI:イタリアの高級ファッションブランド(ケリンググループ)

- PRADA:イタリアの高級ファッションブランド

- BOTTEGA VENETA:イタリアの高級ファッションブランド(ケリンググループ)

- ZARA:スペインのファストファッションブランド

- Desigual:スペインのファッションブランド

- LOEWE:スペインの高級ファッションブランド

なぜドイツ一強になったのか?

地理的な優位性があった

ドイツが工業大国となった大きな理由の一つに、地理的に「重工業に向いた場所」に位置していたことがある。

19世紀以降のヨーロッパでは、石炭と鉄鉱石が採れる地域を中心に重工業が発展した。

- ドイツのルール工業地域(←ルール炭田の石炭とライン川の水運)

- フランスのロレーヌ地方(←鉄鉱石)

- イギリスのミッドランド地方(←石炭と鉄鉱石)

- スウェーデンの南部(←キルナの鉄鉱石)

この中でも、ドイツ西部は条件が良かったと言える。

ルール炭田の石炭、ロレーヌの鉄鉱石、ライン川の水運という好条件に加え、ヨーロッパの中心に位置するという地理的な優位性があった。(→「重工業三角地帯」と呼ばれる)

工業の高度化がドイツをさらに強くした

その後、石炭から石油へのエネルギー革命や、1973年の石油危機により、「石炭や鉄鉱石がとれる地域での重工業」は衰退した。

代わって発展したのは、以下のような新しいタイプの工業。

| 港湾部を中心とした石油化学工業 | 例:オランダのロッテルダム、フランスのマルセイユ |

| 大消費地の近くで展開される先端技術産業・機械工業 | 例:ドイツのミュンヘン(自動車・電気機械)、ケルン(化学)、シュツットガルト(自動車) |

こうした「工業の高度化」によって、ドイツの工業的ポジションはさらに強化された。

なぜなら、先端技術産業や機械工業は、人件費の安さではなく、長年の技術蓄積と熟練労働力が競争力のカギだから。

- 長期的な技術投資が必要

- 教育・訓練によって支えられる高度な技能が必要

- 参入障壁が高く、他国が簡単にマネできない

その結果、ドイツは「簡単に参入できない領域=高付加価値産業」の分野で、圧倒的な競争力を持つことになった。

※ドイツは職業教育が盛んなことも、その傾向に拍車をかけた。

地域統合の取り組みがドイツをさらに強くした

ドイツが「ヨーロッパ工業の一強」となった背景には、地域統合(EU)の取り組みも大きく影響している。

EUは、「ヒト・モノ・カネの自由な移動」を実現することで、ヨーロッパ全体を一つの市場のようにしようとしている。この仕組みが、結果的にドイツの強さに拍車をかける働きをした。

| 【ヒト】自由な移動 | →ドイツ企業は、人件費の安い東ヨーロッパ(ポーランド・チェコなど)に工場を設けやすくなり、製造コストを抑えることが可能になった。 |

| 【モノ】域内の関税撤廃 | →EU域内では関税が撤廃されているため、ドイツ製品を他国に安く・スムーズに売ることができる。 |

| 【カネ】共通通貨ユーロの導入 | →EU域内の国々との貿易の際、為替の変動を気にせず、安定した取引ができる。また、本来の自国通貨(マルク)よりも割安な通貨で輸出できる(※)。 |

※ユーロの価値(為替レート)は、ユーロを使っている国全体の平均的な経済力をもとに決まる。そのため、そのため、ドイツのように経済が強い国から見ると、「実力よりも安い通貨」で輸出できることになり、輸出が有利になる。

参考:ヨーロッパ統合の目的をわかりやすく:なぜベネルクスから始まった?

ドイツが強すぎることの問題点

ドイツの不調が、EU全体の不調に直結する

ヨーロッパの工業が「ドイツ一強」となっている今、ドイツ経済が傾けば、EU全体が揺らぐという構造になっている。

ドイツの一人勝ちが、EUの構造的リスクになっている。

ドイツの工業に何の不安もないのであれば問題ないが、ドイツとて弱点がないわけではない。

ドイツの弱点はエネルギー

ドイツは原子力発電を全廃し、代わりに再生可能エネルギーとロシア産天然ガスに頼る方針をとっている。

しかし、ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけにロシア産ガスが使えなくなり、エネルギー価格が高騰。再生可能エネルギーも安定供給には限界がある。

エネルギー供給が不安定でコストが高いという状況は、産業にとって大きなハンデとなる。

中国との競争激化

ドイツの主力産業である自動車産業は、EV(電気自動車)シフトの波に直面している。

中国メーカー(BYDなど)は、安価で性能の高いEVを次々と開発・輸出しており、世界市場での競争が激化。

ドイツの自動車メーカー(フォルクスワーゲン、BMW、メルセデスなど)は厳しい戦いを強いられている。

結構やばい!

まとめ

強力な工業国がドイツ以外にないことが、ヨーロッパの根本的な問題。