ヨーロッパ統合(EU)の目的をわかりやすく:なぜベネルクスから始まった?

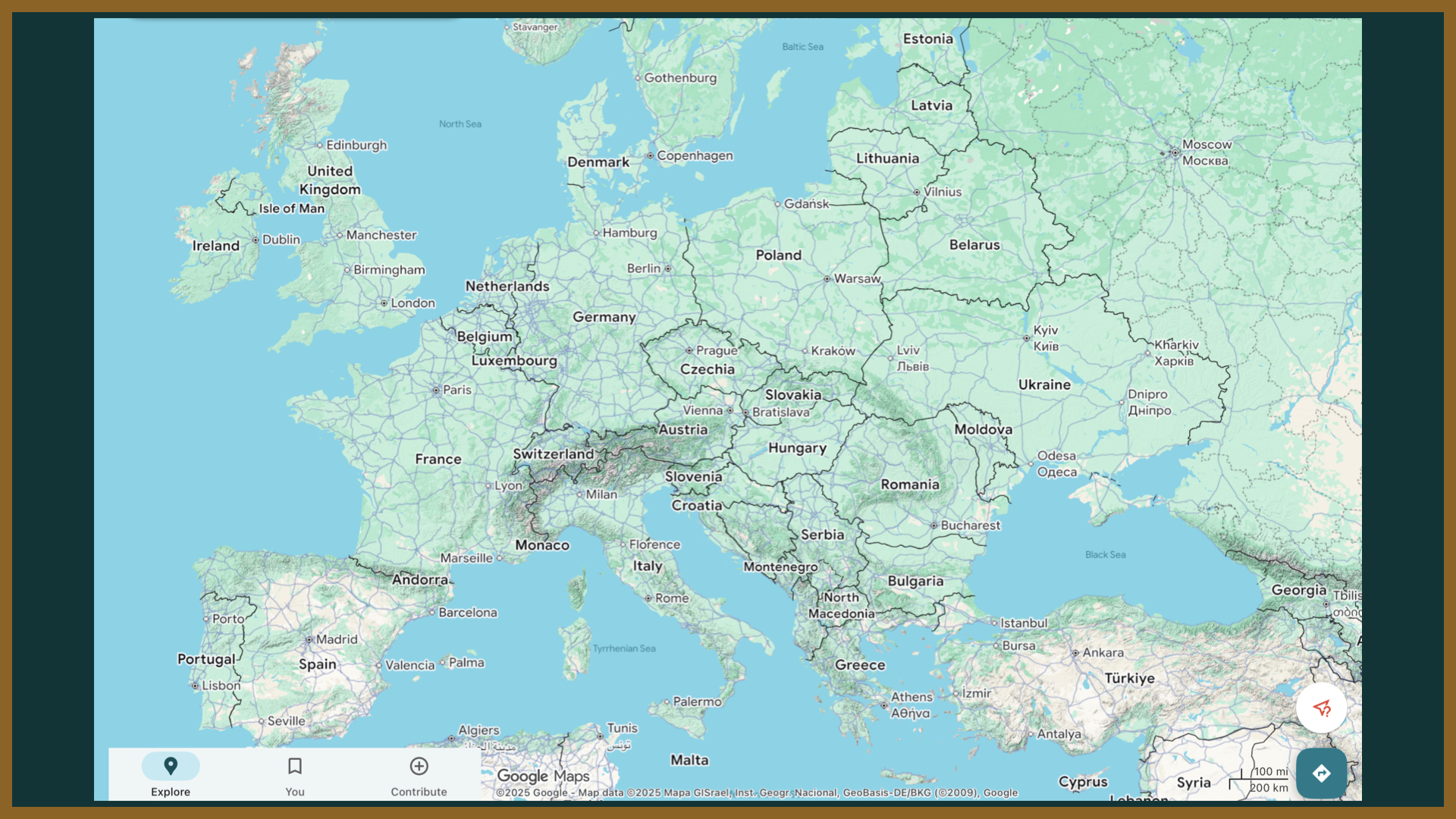

ヨーロッパは、もともとはバラバラの国の集まりだった。

しかし今は、「EU(ヨーロッパ連合)」という名前のもとに、一部の国では通貨も共通、国境もパスポートなしで越えられる。

どうしてそんなことになったのか?

その背景には、ヨーロッパで何度も繰り返された戦争への深い反省と、「ドイツをもう暴れさせたくない」という思惑があった。

戦争を繰り返さないために

第一次世界大戦、そして第二次世界大戦。

ヨーロッパの国々は、わずか数十年の間に、とんでもない規模の戦争を2度も引き起こした。

だからこそ、「再び戦争を起こさせない仕組み」が必要だと認識された。

そこで注目されたのが、「国どうしが経済的に深く結びついていれば、戦争しにくくなるのではないか?」という考え方だった。

他の国と貿易などで深く関わっていれば、戦争を始めたときの損失も大きくなる。つまり、「戦争は割に合わない」と思わせる仕組みをつくれば、争いを防げるかもしれない。

こうした仮説を土台に、ヨーロッパの統合というプロジェクトが動き始めた。

参考:ヨーロッパの争いの歴史と、争いを防ぐための人類の知恵・試行錯誤

ヨーロッパ統合の動き

【重要】最初に動いたのは「もう勘弁してくれ…」状態のベネルクス

ヨーロッパ統合というアイディアを最初に形にしようとしたのは、ベネルクス三国(ベルギー・オランダ・ルクセンブルク)だった。

この3国は、地理的にフランスとドイツの間に位置し、普仏戦争・第一次世界大戦・第二次世界大戦と、たびたび戦火に巻き込まれてきた。

「もう勘弁してくれ…」って感じ。

そこで彼らは、戦争中の1944年という早い段階から手を取り合い、1948年にベネルクス関税同盟を結成。「一緒にやればうまくいく!」というモデルをつくろうとした。

※ちなみに以前にもドイツ関税同盟というものがあったが、ドイツ関税同盟は国内統一を目的としていた。一方、ベネルクス関税同盟は主権の異なる複数国家が「平和のため」に統合を試みた最初のケースだった点で、画期的だった。

【重要】「もうドイツと戦争したくない…」フランスが動く

ベネルクスに続いて動いたのがフランス。

「もう二度とドイツと戦争したくないけど、敗戦から立ち直りつつある西ドイツが、だんだんと復活してきているー…どうしよう?」

そこで出てきたのが、「石炭と鉄鋼の共同管理」というアイディアだった。

※このアイディアは、1950年5月9日にフランスの外相ロベール・シューマンにより発表されたので、「シューマン・プラン」と呼ばれる。

- なぜ石炭と鉄鋼だったのか?

-

石炭と鉄鋼は、戦争の基盤となる重要資源(=軍事力の源)であり、炭鉱と製鉄所が集中するフランス・ドイツ国境(特にアルザス・ロレーヌ付近)をめぐって、フランスとドイツは何度も衝突を繰り返してきたから。

この資源を共同管理してしまえば、どちらか一方が勝手に軍事力を伸ばすことはできなくなる。フランス目線では「ドイツの工業力・軍事力の成長を牽制する」絶好のチャンス。

このアイディアをもとに、1952年、フランス、西ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの6カ国によりヨーロッパ石炭鉄鋼共同体(ECSC)が設立された。

分野の拡大

石炭と鉄鋼の共同管理が「うまくいった!」と感じた各国は、「ヨーロッパの経済統合を石炭・鉄鋼以外にも広げよう」と考えた。

ECSC加盟6カ国(フランス・西ドイツ・イタリア・ベネルクス三国)は会議を行い、農業・運輸・貿易など、より幅広い経済分野の統合に乗り出した。

そして1958年、EEC(ヨーロッパ経済共同体)が誕生した。

- 「EURATOM(ヨーロッパ原子力共同体)」も同時に発足した

-

なぜ原子力?

- 当時の化石燃料は限界が見え始めていた。

- しかし冷戦下において、将来のエネルギー源である原子力の軍事利用が不安視されていた。

- だからこそ、原子力に関する研究を共同で推進し、原材料(ウランなど)の使用や流通を監視することで、原子力の平和利用を目指した。

こうして1958年、EEC(経済統合)とEURATOM(原子力の共同管理)の両輪で、ヨーロッパは本格的な「共同体」への道を歩み始める。

一体運営へ

石炭・鉄鋼(ECSC)、経済全体(EEC)、原子力(EURATOM)。この3つの共同体がそれぞれ独立して動いていたことで、運営はかなり非効率だった。

そこで、これらの運営機関(執行機関・議会・理事会など)が一本化されることになった。この再編によって1967年に誕生したのが、EC(ヨーロッパ共同体)である。

加盟国の拡大

ECの成功を見て、「あの中に入れば、自分たちも経済成長できるかもしれない」「あの枠組みに入れば、政治的にも安定できそうだ」と考えた国々が、ECへの加盟を求めた。

- 1973加盟 イギリス、アイルランド、デンマーク

- 1981加盟 ギリシャ

- 1986加盟 スペイン、ポルトガル

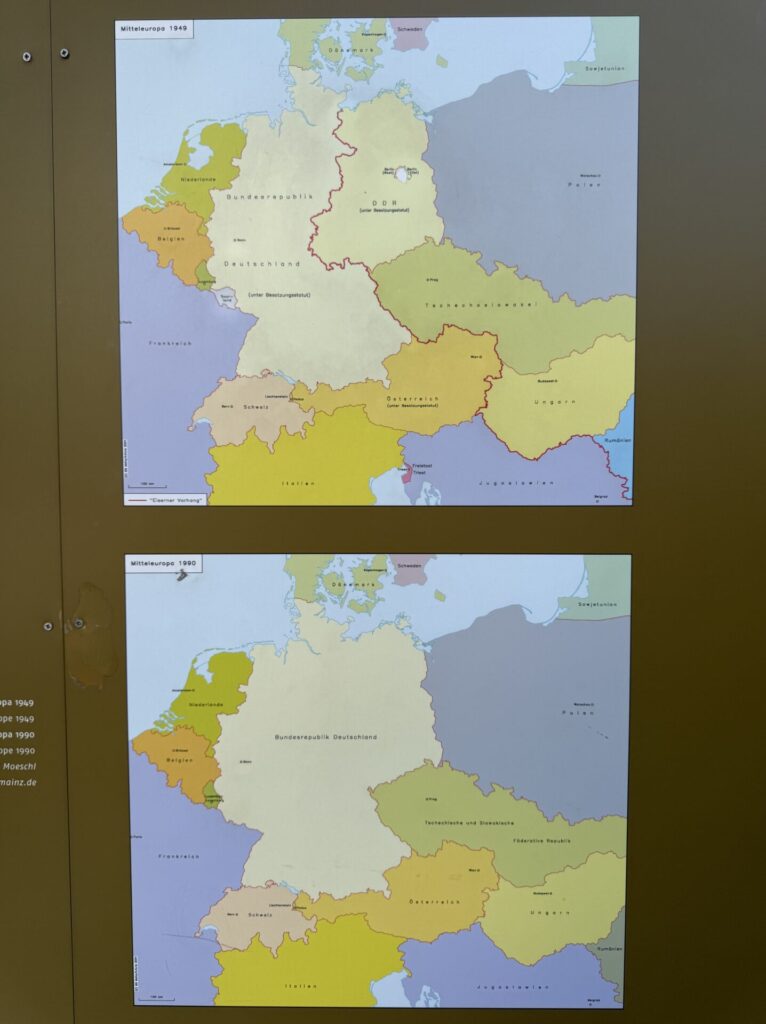

【重要】ドイツで大事件が起きる

1989年、ベルリンの壁が崩れ、1990年には東西ドイツが統一された。

この動きが、フランスをはじめとするヨーロッパ諸国に大きな脅威を与えた。

- 「あの強大なドイツがまた一つに戻ってしまうのか?」

- 「再びヨーロッパで突出した存在になるのでは?」

そこで、歴史的に何度も戦火を交え、ドイツの強大化を最も恐れていたフランスは、ドイツ統一を承認する条件として共通通貨導入を要求した。

通貨を統合することによって、ドイツの影響力を抑え込むことを狙ったのである。

- なぜ通貨統合がドイツ抑えになるのか?

-

通貨統合により、ドイツが“単独で”経済的影響力を行使できなくなるから。

① ドイツマルクの力を弱める

- 冷戦後の西ヨーロッパで、最も安定した強い通貨であったドイツマルク(旧西ドイツの通貨)を「ユーロ」に変えることで「ドイツの一人勝ち」を防ぐ。

② 経済主権を共有化させる

- ドイツを欧州中央銀行(ECB)の枠組みに組み込むことで、金利や通貨政策を自分だけで決められなくする。

③ 「相互依存」による抑止

- 同じ通貨を使って経済が他国と深く結びつくことで、ドイツは安易な一国主義・拡張主義が取りにくくなる。ドイツを「周囲と協調しないと自分も損をする」構造の中に入れる。

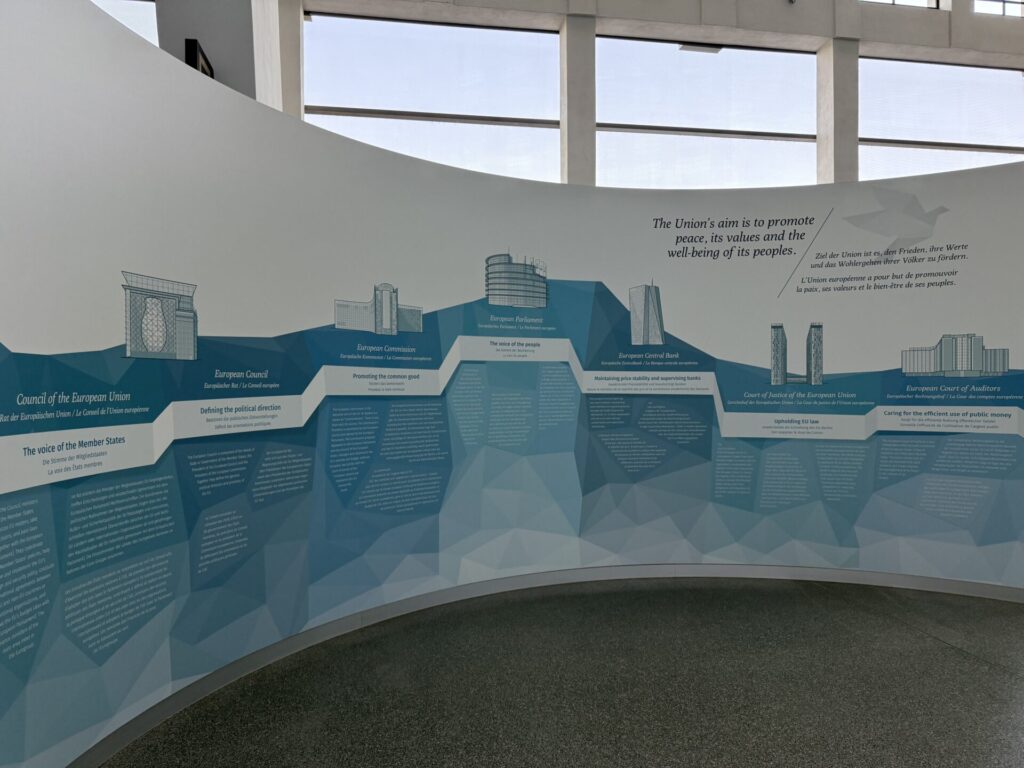

【重要】1993 EU誕生

こうして1992年にマーストリヒト条約が結ばれ、翌1993年に発効、ヨーロッパ連合(EU)が誕生した。

それまでの「経済統合」だけでなく、通貨・外交・安全保障・市民の自由といった、国家の根幹にかかわる分野にまで踏み込んだ大きなジャンプ!

| 通貨主権の共有:ユーロ導入へ | 各国が独自に通貨政策(為替・金利など)を行えなくなることで、経済の暴走や通貨不安を抑える狙いがあった。 |

| EU市民という新しいアイデンティティの誕生 | 加盟国の国民は、同時に「EU市民」となった。域内での移動・就労・居住の自由が保障され、国境のハードルが大きく下がった。 |

| 共通外交・安全保障政策(CFSP)の導入 | 軍事や外交といった「国家の心臓部」とも言える分野で、共通の方針や対応を持とうとする動きが始まった。 |

| 欧州議会の権限強化 | EU市民による直接選挙で選ばれる欧州議会の力が大きくなった。EUの意思決定に「国民の声」を反映させる仕組みづくりが進んだ。 |

参考:ユーロ導入で得るもの、失うもの【メリット・デメリット・問題点】

加盟国の拡大

1995加盟 スウェーデン、フィンランド、オーストリア

1997 アムステルダム条約に調印

マーストリヒト条約(1993年)では、「EU市民は域内を自由に移動できる」という理念は示された。

しかし当時はまだ、国境での検査をなくす具体的な仕組み(シェンゲン協定)は、EUの枠組みとは別個の取り決めだった。

- なぜ「移動の自由」は簡単には実現しなかったのか?

-

- 国境管理や治安の不安があった

- 移民流入への警戒感も国によって異なった

- そのため、「パスポート検査をやめる」ことには、慎重な姿勢の国も多かった

そこで話し合いが行われ、シェンゲン協定がEU法の中に正式に組み込まれることとなった(←1997 アムステルダム条約の調印)。

加盟国拡大

2004 バルト三国、ポーランド、チェコ、スロバキア、マルタ、キプロス、ハンガリー、スロベニア(東ヨーロッパ諸国が加盟)

2007 ルーマニア、ブルガリア

2007 リスボン条約に調印

今のところ最後の大きな条約。EU憲法の代替策。

加盟国拡大

2013 クロアチア

ここまでをまとめると

ヨーロッパ統合の流れは複雑に見えるが、整理してみると2つの大きなジャンプがあったことがわかる。

① スタート:ベネルクス関税同盟 → ECSC

- 戦争に巻き込まれた小国たち(ベネルクス三国)が、「一緒にやろう」と関税を統合

- そのモデルをもとに、フランスが「ドイツを抑える仕組み」として石炭と鉄鋼を共同管理しようと提案

- その後のEEC、ECはスタートからの動きの延長線上

② ECからEUへ

- 「経済」だけでなく、通貨・外交・安全保障・市民の移動の自由まで統合の対象に

- 国家主権の中核に触れるような、より深い統合へと進んだ

- これも背景には、ドイツ統一に対するフランスの強い警戒感があった

この2つが画期的。質的な変化が起きているという点で。これらの大きな動きの背景にあったのは、どちらも「ドイツ怖い」というフランスの感情だった。

| 統合の段階 | フランスの本音 |

|---|---|

| ECSC構想(1950) | 「西ドイツが経済復興してきた…再軍備されたらどうしよう」 |

| EU創設(1992) | 「統一ドイツが超大国化するかも…また一強になるのでは」 |

ヨーロッパ統合の流れは複雑に見えるが、「再び戦争を起こさせない仕組み」が必要だという認識のもと、ドイツの力を抑えるための仕組みを作った、というのが本質。

→ヨーロッパ連合(EU)の問題点をわかりやすく:なぜ格差が拡大する?