ヨーロッパの争いの歴史と、争いを防ぐための人類の知恵・試行錯誤

人間はどうしても対立し、争ってしまう生き物である。利害がぶつかり、感情がこじれ、争いになる。その結果、数えきれないほどの悲劇が起きてきた。

なかでもヨーロッパは、争いが何度も繰り返されてきた地域である。

でも、ただ争ってばかりいたわけではない。

「どうしたら争いを減らせるのか」「二度と同じ悲劇を繰り返さないためには、どんな仕組みが必要なのか」。争いのたびに、人類は知恵をしぼり、試行錯誤をくり返してきた。

その積み重ねの先に、今のヨーロッパ、そして今の国際社会の仕組みがある。

宗教が分裂を生み、争いを招いた(宗教戦争)

16世紀の宗教改革によって、それまでヨーロッパ全体に広がっていたキリスト教(カトリック)が分裂。

新たにプロテスタントが登場したことで、「同じキリスト教なのに考え方が違う」という状況が生まれ、争いが激化する。

- ユグノー戦争(フランス):カトリックとプロテスタント(ユグノー)の間の内戦

- 三十年戦争(ドイツ中心):宗教対立が周辺諸国を巻き込み、ヨーロッパ全体を揺るがす大戦争に発展

この争いの中で、「宗教を理由に他国のことに口出ししないほうがいいのでは?」という考えが出てくる。

→ 1648 ヴェストファリア条約

- 国の中の宗教や政治のことは、その国の判断で決めてよい

- 大国も小国も、国際的には対等に扱われるべき

こうして「主権国家」という考え方が生まれた。これによって、「宗教を理由に他国に攻め込むのはやめよう」というルールが名目上つくられた。

王権の強化が、新たな争いの火種に(王位継承戦争)

中世から近世にかけて、王の力がどんどん強くなっていった。王が「税金・軍隊・法律」をコントロールするようになり、国家=王、という構図ができあがる。

つまり、王になるということは、その国の富と軍事力を丸ごと手に入れることを意味した。

当然、王位をめぐる争いは激しくなる。

こうして、「自分にも、あの国の王位を継承する権利がある」と主張して争うことが増えた。

- 百年戦争(イギリスvsフランス)

- イタリア戦争(フランスvsスペイン)

- スペイン継承戦争

- オーストリア継承戦争

とくに、ヨーロッパの王族どうしは婚姻関係でつながっており、「血縁」を理由に領土や王位を主張するケースが後を絶たなかった。

その代表がハプスブルク家。婚姻政策によって勢力を広げ、「継承」を口実に多くの戦争に関わっていった。

→ フランス革命後、「国民」が主役に

18世紀末、フランス革命とナポレオンの登場をきっかけに、「王がすべてを決めるのはおかしい」という考えが広がっていく。

民衆が「政治の当事者」として登場したのだ。

その後、各国のリーダーたちは次のような問いに向き合うことになる。

- 「どうやって民衆の声を吸い上げるか?」

- 「議会と王権のバランスはどうすべきか?」

結果、以下のような新しい政治の仕組みが生まれていった。

- 国のあり方は、民衆の意思を反映させるべきだ(→民主主義)

- 君主の権力は制限し、議会を中心に据えるべきだ(→立憲君主制)

これは、特定の個人に権力が集中しないようにするための「安全装置」でもあった。議会、選挙制度などによって、暴走のリスクを抑える仕組みが整えられていった。

その結果、王位継承による権力奪取の意味合いが薄れていった。

同盟による勢力均衡が、大戦を招いた(第一次世界大戦)

19世紀から20世紀初めにかけて、ヨーロッパには多くの主権国家が登場し、それぞれが軍隊や経済力、領土を競い合うようになった。

「このままだとまた争いが起きるかもしれない…」

そんな危機感から出てきたのが、バランス・オブ・パワー(勢力均衡)という考え方。簡単に言えば、同盟を結んで抑止力にするというアイディアである。

- 「何かあったら助け合おう」と約束すれば、

- 相手も「うかつに手を出すと大ごとになるな」と考えて、

- 結果的に戦争が起きにくくなるはずだ

という理屈だった。

でも現実には、この仕組みが裏目に出てしまった。

1914年、オーストリア皇太子がサラエボで暗殺される(サラエボ事件)。これをきっかけに、オーストリアとセルビアのあいだで争いが勃発。

すると、同盟関係にあった国々が次々と参戦し、やがてヨーロッパ全体、さらには世界を巻き込んだ大戦争へと発展してしまった。

これが第一次世界大戦(1914〜1918)である。

参考:なぜサラエボ事件から世界大戦に!?(第一次世界大戦の背景)

→ 集団安全保障の仕組み(国際連盟)

第一世界大戦はあまりにも大きな悲劇をもたらした。

そこで考え出されたのが、「集団安全保障」という新しい考え方。「もうこのクラスでケンカするのは禁止!もしケンカをした人がいたら、みんなでその人を止めよう!」という仕組みだ得る。

こうして、集団安全保障を担う組織として、1920年に国際連盟が設立された。

さらにこのとき、「民族自決」という考え方も広がった。

- 一つの民族は一つの国家を持つべきだ

- 外から無理やり支配されるのはおかしい!

という発想であり、多くの国民国家の独立につながっていく。

ナショナリズムと経済的相互依存の弱さが、大戦を招いた(第二次世界大戦)

第一次世界大戦後に生まれた「民族自決」や「国民国家」という考え方は、一見すると「自分たちの国は自分たちで決めよう」という健全な理念に思える。

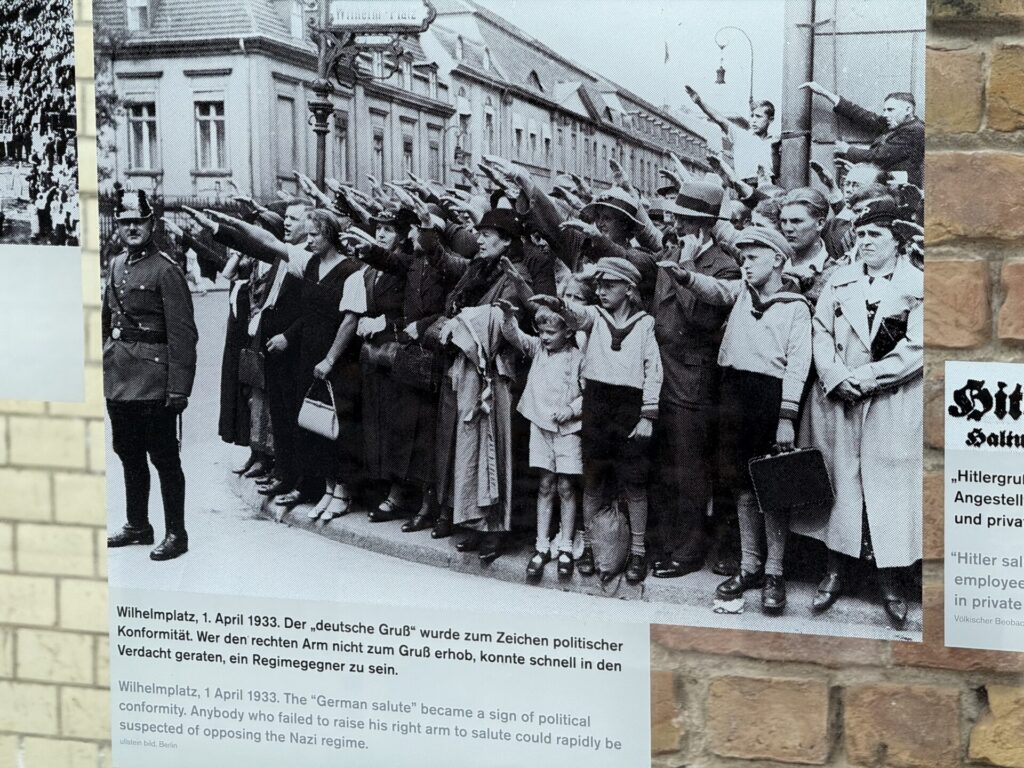

でも、これが行きすぎたナショナリズムにつながり、むしろ争いを激化させてしまう場面もあった。

- バルカン半島の民族対立

- ナチス・ドイツによる排外主義と侵略行動

そして、平和のためにつくられたはずの国際連盟も、全会一致の原則や制裁手段の弱さが足を引っ張り、機能しなかった。

「もうケンカは禁止! ケンカした人にはみんなで制裁!」という集団安全保障の仕組みも、実行力が伴わなければ意味がない。

さらに、各国が経済的に孤立していたことも争いを招いた要因だった。

自国の利益だけを考えて、他国とあまり関わらないようにしていたら、「戦争になっても困らない」「むしろ奪えば得になる」という発想が生まれてしまう。

こうして、第二次世界大戦(1939〜1945)が勃発。第一次世界大戦をはるかに上回る規模の、未曾有の大戦争となった。

→ グローバリズム

この悲劇を教訓に、人類は新たな発想にたどり着く。

「国どうしが経済的に深く結びついていれば、戦争しにくくなるのではないか?」

つまり、「ヒト・モノ・カネ」の自由な移動を保障し、経済的に相互依存する仕組みを作ろうという考え方だ。

- ひとつの国が戦争を始めれば、自分自身も損をする

- 相手が潰れれば、自分の経済も立ち行かなくなる

そんな関係を作れば、戦争のインセンティブがなくなる。

これが、いわゆる「グローバリズム」という考え方であり、ヨーロッパにおいては「地域統合」という形で実現が進められていった。

→ヨーロッパ統合の目的をわかりやすく:なぜベネルクスから始まった?