【地理】高山気候の特徴・高地の暮らしをわかりやすく

高山気候は、山など標高の高い地域に見られる気候区分。「高さ」が生み出す特別な気候。

高山気候の特徴

標高が高いので、同緯度の他の地域より気温が低い

一般に、標高が100m上がると気温は約0.65度下がると言われている。

この現象を専門的には「気温の逓減(ていげん)率」と呼ぶ。山を登るとひんやり涼しくなるのはこれが理由。

- なぜ標高が高くなると気温が下がるのか?

-

標高が高い場所は気圧が低いため、空気が膨張しやすいから。

- 空気は「目に見えないけど押されている」存在。

- 地表の空気は、重力によって下に落ちようとする大気からぎゅうぎゅうに押しつけられている(=気圧が高い)。

- しかし標高が高くなると、空気の上にある「重し」が少なくなる(=気圧が低い)。

- その結果、標高が高くなると空気は膨張しやすくなる。

空気は膨張すると温度が下がる性質がある(断熱膨張)。よって、標高が高くなると気温が下がる。

※もっとくわしく

空気の温度とはそもそも、分子がお互いにどれくらい激しくぶつかり合っているかのこと。

- 分子が速く動き、よくぶつかる → 温度が高い

- 分子がゆっくり動き、あまりぶつからない → 温度が低い

空気が膨張する際、分子は広い空間に動こうとして広がる方向にエネルギーを使う。すると、分子の「全体の運動エネルギー」が他のことに使われてしまうため、分子どうしのぶつかり合いが弱まり、温度が下がる。

例えると、、、

分子たちは「めちゃくちゃ元気な子供たち」みたいなもの。狭い部屋(=高気圧)では、みんながすごい勢いで走り回っててぶつかりまくっている(温度が高い)。

でも、部屋の壁が取り払われて空間が広くなり、子供たちが外に動いていく(=膨張)とき、一人ひとりが外に動いていくためにエネルギーを使うので、お互いにぶつかりあう動きが落ち着く(=温度が下がる)。

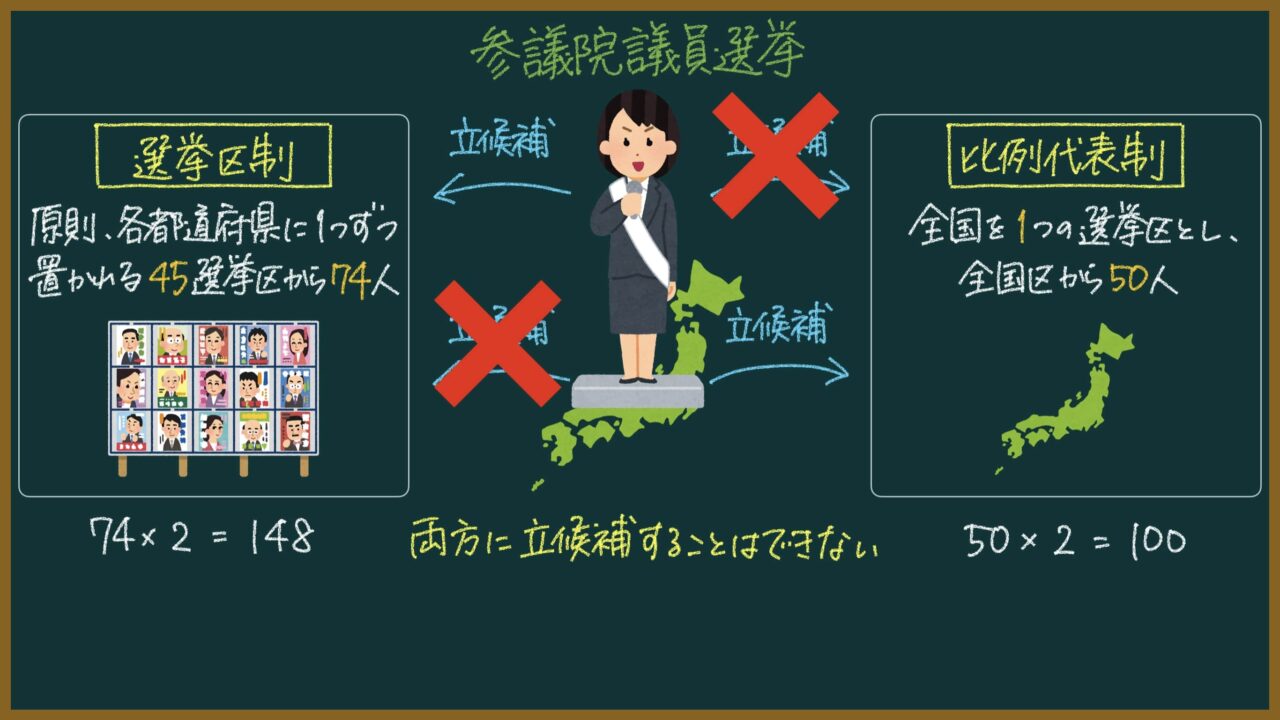

【高山気候(H気候)の条件】

明確な定義はないが、目安として

- 温帯地域では標高2,000m以上

- 熱帯地域では標高3,000m以上

の高地が高山気候に当たるとされている。ケッペンの気候区分にはない気候なので、気温と降水量から判別されるわけではない。

(細かい条件は覚える必要なし!)

熱帯では高温多湿の低地よりも標高が高いところの方が気温が低くて生活しやすいため、高山に都市が集中する。(高山都市)

- アディズアベバ(エチオピアの首都):2,355m

- ナイロビ(ケニアの首都):1,795m

- キト(エクアドルの首都):2,850m

- スクレ(ボリビアの首都):2,810m

標高が高いので、空気が薄い(気圧が小さい)

- なぜ標高が高くなると気圧が下がるのか?

-

- 空気は「目に見えないけど押されている」存在。

- 地表の空気は、重力によって下に落ちようとする大気からぎゅうぎゅうに押しつけられている(=気圧が高い)。

- しかし標高が高くなると、空気の上にある「重し」が少なくなる(=気圧が低い)。

高地で人間はどんな工夫をしている?

寒暖差や強い日差しへの工夫

標高が高い地域は日中と朝晩の気温差(=気温の日較差)が大きく、紫外線が強い。

そのため、すぐ着脱できる衣服が好まれる。

例えば、南米アンデスの先住民の人々はポンチョという、頭からすっぽり被る大きな一枚布の衣服をよく着る。

- 標高が高い地域で気温の日較差が大きくなる理由

-

理由①:空気が薄くて熱を蓄えにくい

標高が高くなるほど、空気の密度が低くなる。空気が薄いと熱をためておく力(保温性)が弱くなるため、昼に太陽で温まっても夜になるとすぐに冷えてしまう。

理由②:雲が少なくて放射冷却が起こりやすい

高地では湿気が少ないため、雲ができにくい傾向がある。すると、夜になると地面から出る熱(赤外線)が雲にさえぎられずに宇宙へ逃げてしまう=「放射冷却」が起きやすくなる。

また、強い日差しや紫外線から身を守るためにつばの広い帽子をかぶる習慣もある。

- 標高が高い地域で紫外線が強くなる理由

-

標高が高くなると、大気(空気の層)の厚さが薄くなる。紫外線は大気の中を通るときに一部が吸収・散乱されて弱くなるが、高いところはその「フィルター」である空気の層が少ないため紫外線が強いまま届きやすい。

植生への工夫

標高が高い地域では木があまり育たない(=木材が手に入りにくい)。

そのため、家の材料に石や土(日干しレンガ)が使われる。

さらに、強風や寒さをしのぐために窓を小さくする、あるいは窓自体を作らない家もある。

傾斜(標高差)への工夫

高山地域では、標高によってできる農業が異なる。

特に有名なのがアンデス山脈の高地での農業で、標高によって栽培するものを使い分けている。

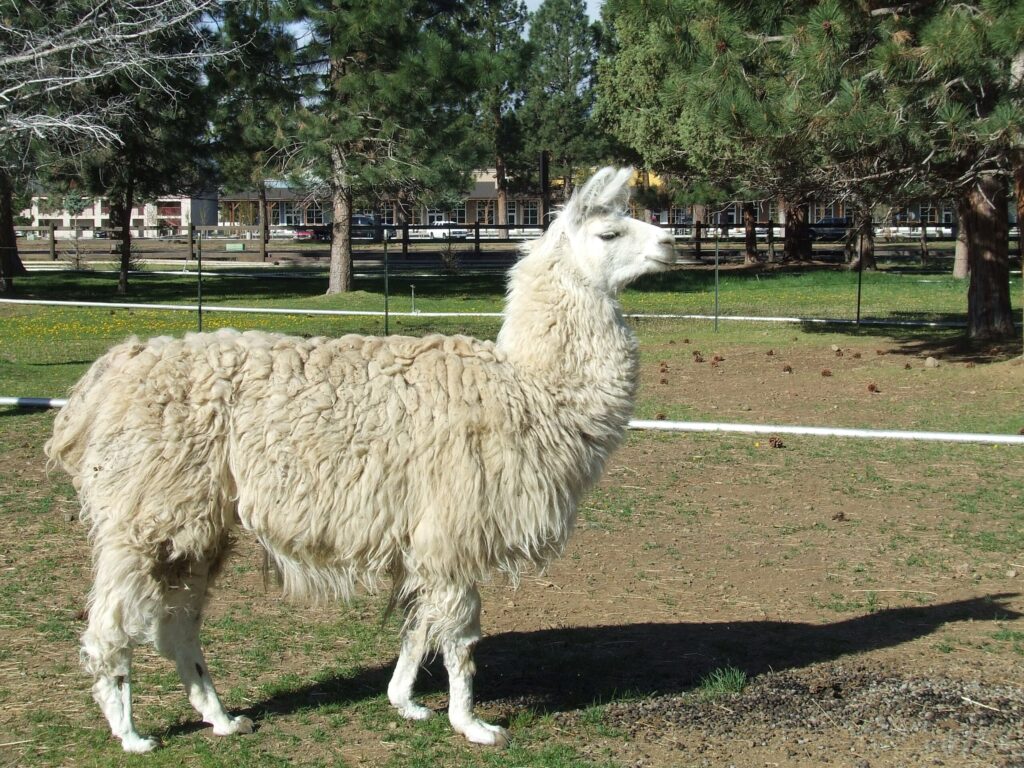

| 標高4,000m以上 | 作物の栽培が難しくなるため、リャマやアルパカといった高地に強い家畜の放牧が行われる。 |

| 標高3,000m〜4,000m | 涼しく霜が降りるため、ジャガイモが主に栽培される。 |

| 標高2,000m〜3,000m | 比較的暖かいため、トウモロコシなどの穀物が栽培される。 |

このように、その土地の標高に合わせて農作物や家畜を組み合わせることで、高山の厳しい環境でも食料を確保している。

チベット高原ではヤク(ウシ科の家畜)を飼う、高地の寒冷に強い大麦を育てる、といった工夫が見られる。

高地での暮らしの具体例

アジア

ラサ(チベット高原)

約3,650m

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ヤクのバター茶 | ヤクの乳とバター、塩を混ぜた熱い飲み物。 | 高地の寒さに対応し、エネルギー補給にもなる。遊牧民の知恵。 |

| ツァンパ | 焙煎した大麦粉にバター茶を混ぜてこねて食べる主食。 | 高地で育ちやすい大麦を使った伝統的な携帯食。 |

| ヤク肉の煮込み | ヤクの肉を煮込んだ料理。タンパク質源として重要。 | 高山地帯で育てられる家畜を活かした食文化。 |

| モモ | チベット風の蒸し餃子。野菜や肉を詰める。 | ヒマラヤ地域全体に広がる共通文化(ネパール・ブータンにも類似)。 |

| 干し肉や干し野菜 | 長期間保存できるように乾燥させた食材。 | 厳しい自然条件と冬の備えとして発達。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| チベット仏教(ラマ教) | 仏塔や寺院が多く、僧侶が社会で尊敬されている。 | チベット独自の仏教が精神文化の中心。巡礼が重要な宗教行動。 |

| 高地民族の衣装 | 厚手のローブ(チュバ)や毛皮付きの帽子が一般的。 | 高山の寒さと強い紫外線から身を守る機能性重視の衣服。 |

| 高床式の石造家屋 | 分厚い壁と小さな窓で寒さと乾燥風を防ぐ。 | 高地の寒冷・乾燥気候への適応した伝統的住居。 |

| マニ車・経文旗 | 経文を書いた旗や、回すことで功徳を積むマニ車が見られる。 | 宗教的実践と日常生活の一体化。仏教信仰の具体的な表現。 |

| ロサル(チベットの新年) | 旧暦に基づく新年行事。舞踊や祈祷が行われる。 | 農耕・遊牧の周期と宗教暦に基づいた祝祭文化。 |

アフリカ

アディスアベバ(エチオピア)

約2,300m

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| インジェラ | テフという穀物を発酵させて焼いたクレープ状の主食。 | 高地で育ちやすいテフを使い、手で食べる文化が根付く。 |

| ワット | 香辛料を効かせたシチュー。肉や豆、卵が入る。 | 長い断食や宗教行事に合わせた変化のある家庭料理。 |

| テフ | 小粒の雑穀で、鉄分が豊富。インジェラの原料。 | 高山の土壌と気候に適応した伝統作物。 |

| コーヒー(カフェ) | 世界有数のコーヒー原産地で、豆の焙煎・抽出を儀式のように行う。 | コーヒー発祥の地であり、社交・儀礼の場として重視される文化。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| エチオピア正教(タワーヘド教会) | 独自の聖堂や儀式、聖書の写本文化がある。 | キリスト教が古代から根付くアフリカ最古級の宗教文化。 |

| シャマ(白い伝統衣装) | 礼拝や儀式、日常でも着用される綿の衣装。 | 高地の涼しい気候に適し、宗教儀礼との関係も深い。 |

| 高地の石造建築 | 坂の多い地形に合わせた石造や日干しレンガの住居。 | 高山気候と都市の拡大に適応した住環境の工夫。 |

ナイロビ(ケニア)

約1,800m

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ウガリ | トウモロコシ粉を練った主食で、野菜や肉と一緒に食べる。 | 高原地域で栽培しやすい穀物を使ったエネルギー源。 |

| ニャマチョマ | 焼いた肉(ヤギ・牛など)を手で食べる人気料理。 | 牧畜文化と共同で肉を分け合う社交スタイルの象徴。 |

| スクマウィキ | ケールなどの葉野菜を炒めた付け合わせ。 | 栄養豊富で安価。都市・農村どちらでも一般的。 |

| チャイ(紅茶) | 砂糖とミルクをたっぷり入れる甘い紅茶。 | イギリス植民地時代の影響と、地元の茶栽培の発展。 |

| マンダジ | 揚げパンのような甘いスナック。朝食や軽食に人気。 | スワヒリ文化圏で発達した庶民的な食文化。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| マサイのビーズ装飾と衣装 | 鮮やかな布やビーズアクセサリーが特徴。観光資源にも。 | 牧畜文化と自然との共生を象徴する民族的アイデンティティ。 |

| キリスト教中心の宗教生活 | 礼拝や教会行事が日常生活に深く関わる。 | イギリス植民地時代に布教された宗教が定着。 |

| インフォーマル・セトルメント(スラム) | 都市部の人口急増に伴って発展した非公式居住区。 | 経済格差と都市への人口流入の結果。ナイロビの都市問題の一つ。 |

| ナイロビ国立公園と都市の共存 | 市街地のすぐ隣に野生動物が生息する自然公園がある。 | 高原に広がる都市と自然保護の両立というユニークな特徴。 |

ラテンアメリカ

メキシコシティ(メキシコ)

約2,200m

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| タコス | トウモロコシのトルティーヤに肉や野菜を包んだ料理。 | 先住民アステカ文明のトウモロコシ文化と庶民食。 |

| ケサディーヤ | チーズや具材をトルティーヤに挟んで焼いた軽食。 | ストリートフード文化と乳製品の組み合わせ。 |

| モーレ | チョコレートや唐辛子を使った濃厚なソース。 | 先住民とスペインの文化が融合した伝統料理。 |

| エンチラーダ | ソースをかけた巻きトルティーヤ料理。具や味付けは地域によって多様。 | 家庭料理として各地で発展。唐辛子文化が色濃い。 |

| パン・デ・ムエルト | 死者の日に食べる甘いパン。 | カトリックとアステカの死生観が融合した祭礼食。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| 死者の日(Día de Muertos) | 先祖の霊を迎える祭り。カラフルな祭壇や骸骨の装飾が有名。 | アステカの祖霊信仰とカトリックの万聖節が融合。 |

| ソンブレロとポンチョ | 日差しを避ける大きな帽子とゆったりした衣装。 | 高地・乾燥地帯での生活に適した服装文化。 |

| カトリック教会と祝祭 | 教会が地域の中心にあり、多くの祝祭が行われる。 | スペイン植民地時代のカトリック布教の影響。 |

| マリアッチ | ギターやバイオリンなどで演奏される伝統音楽。民族衣装で演奏する。 | 農村の祭りや恋愛・英雄譚を語る庶民芸能。 |

ボゴダ(コロンビア)

約2,640m

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| アヒアコ | ジャガイモ・鶏肉・とうもろこしを煮込んだスープ。ボゴタの名物料理。 | 高地の寒さに合った温かく栄養豊富な郷土料理。 |

| アレパ | トウモロコシ粉で作る丸いパン。朝食や付け合わせに定番。 | 先住民由来の食文化で、コロンビア各地で食される。 |

| チャングア | 牛乳と卵、香草を使ったスープ。朝食によく食べられる。 | 高地の朝の冷え込みに適した、体を温める料理。 |

| エンパナーダ | 肉やジャガイモを詰めた揚げパイ。屋台でも人気。 | スペイン由来の軽食文化が、地元食材と融合。 |

| フルーツとジュース文化 | パッションフルーツやグアバなどを使ったジュースが豊富。 | 熱帯〜高地まで多様な気候がもたらす果物の豊かさ。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ポンチョやウールの衣服 | 高地の寒さに対応した厚手の伝統的な服装。 | アンデス系先住民の寒冷地適応と伝統文化。 |

| カトリックの教会と祝祭 | 市内に多くの教会があり、宗教行事が盛ん。 | スペイン植民地時代から続く深い信仰文化。 |

| 高地型の住宅建築 | 厚い壁や小窓で寒暖差に対応し、日射を取り込む構造。 | 標高が高く涼しい気候への適応建築。 |

| サイクルサンデー(Ciclovía) | 毎週日曜、主要道路が自転車専用になる取り組み。 | 高地の都市で健康や環境を意識した都市政策。 |

| 先住民と混血文化(メスティーソ) | 言語や衣装、祭りなどに先住民の要素が残る。 | ムイスカ族などアンデス文明とスペイン文化の融合。 |

キト(エクアドル)

約2,850m

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ロクロ | ジャガイモとアボカドを使った温かいスープ。 | 高地で豊富にとれる作物を使い、寒さに対応した食事。 |

| オルナード | 丸焼きにした豚肉をジャガイモやトウモロコシと一緒に提供。 | 高山の祭りや市場で食べられる伝統料理。 |

| エンパナーダ・デ・ビエント | 空気を入れて揚げた軽いエンパナーダ。チーズ入りで甘く食べる。 | 高地の軽食文化。市場や屋台でよく見られる。 |

| モテ(とうもろこし) | 大粒の白いトウモロコシをゆでて食べる。 | 先住民の時代から続く伝統的な主食の一つ。 |

| コカ茶やハーブティー | 高地で体調を整えるために飲まれる。 | 高山病予防や冷え対策など健康維持の知恵。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| 伝統的なウール衣服(ポンチョなど) | 冷え込みに対応した厚手の衣服。模様は地域ごとに異なる。 | 高山気候と先住民文化の影響。 |

| カトリック教会と祝祭 | キト旧市街には多くの歴史的教会があり、宗教行事も盛ん。 | スペイン植民地時代の影響が色濃く残る。 |

| 旧市街の石造建築 | 世界遺産にも登録されたコロニアル様式の街並み。 | 地震への対応と植民地都市計画の融合。 |

| インティ・ライミ(太陽の祭) | 近郊の先住民コミュニティで今も祝われる太陽の神への儀式。 | インカ帝国時代の自然信仰が現在にも残る。 |

| 赤道記念碑と観光文化 | 「世界の中心」を示すモニュメントが人気の観光地。 | 赤道直下の地理的位置と観光振興の取り組み。 |

クスコ(ペルー)

約3,400m

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| クイ(テンジクネズミの丸焼き) | 高地で飼育される小動物の伝統料理。祝祭時によく食べられる。 | 高山では家畜が育ちにくく、小型動物の飼育が発達。 |

| トウモロコシ料理(チョクロ) | 大粒のトウモロコシを蒸したり焼いたりして食べる。 | 高地でも育ちやすい作物で、先住民時代からの主食。 |

| ジャガイモ料理(パパ) | 数千種のジャガイモを使い、ゆで・揚げ・干しなど様々な形で食べる。 | アンデス原産の作物で、標高に応じて多品種栽培されている。 |

| セビーチェ(魚介のマリネ) | 酸味のある味付けで魚介を生で食べる国民的料理。 | 太平洋沿岸文化とアンデス文化の融合。山間部でも食べられる。 |

| マテ・デ・コカ | コカの葉を煎じたお茶。高山病予防にも使われる。 | 高地の生活と健康維持の知恵。インカ時代からの習慣。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| インカの石組みと伝統家屋 | 石を隙間なく積み上げた精密な建築技術が残る。 | 地震の多い高地で安全かつ機能的な構造。インカの知恵。 |

| アンデス織物と民族衣装 | アルパカや羊毛で作られたカラフルな布やポンチョ。 | 高地の寒さに対応しながら、民族ごとの模様や色が文化を表現。 |

| 太陽信仰とキリスト教の融合 | カトリック教会の祭りと先住民の自然信仰が混在。 | スペイン植民地時代に形成された宗教的シンクレティズム。 |

| インティ・ライミ(太陽の祭) | 6月の冬至に行われる伝統的な太陽神への感謝祭。 | インカ帝国時代から続く暦と信仰の文化。観光資源にもなっている。 |

| クスコ旧市街とマチュピチュ観光 | ユネスコ世界遺産にも登録された歴史都市とその周辺遺跡。 | インカ帝国の首都としての栄光と、現代の観光都市としての役割。 |

ラパス(ボリビア)

約3,600〜4,000m

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| サルテーニャ | 甘辛い汁入りのミートパイ。朝食や軽食で人気。 | スペインの影響とアンデスの食材を融合させた料理。 |

| チューニョ | 凍結乾燥させたじゃがいも。スープや煮物に使われる。 | 高山の寒さと乾燥を活かした先住民の保存食。 |

| ソパ・デ・マニ(ピーナッツスープ) | 砕いたピーナッツを使ったクリーミーなスープ。 | 高地でも育つ食材を活かした濃厚な栄養源。 |

| ヤマやアルパカの肉料理 | 焼いたり煮込んだりして食べる高地の家畜料理。 | 高山地帯で育つ家畜を中心とした伝統的なタンパク源。 |

| マテ・デ・コカ | コカの葉のお茶。高山病の予防や疲労回復に飲まれる。 | 高地に暮らす人々の健康維持の知恵。アンデス先住民の文化。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ポリェラ(先住民女性の民族衣装) | フリルのスカートや帽子を身につける伝統衣装。 | アイマラ・ケチュアなど先住民族の文化継承と誇り。 |

| 高地型の石・レンガ造住宅 | 断熱性の高い建材で作られ、日差しを取り入れる工夫がある。 | 日中は暑く夜は寒い高山気候への建築的適応。 |

| カトリックとアンデス信仰の融合 | 聖人の祭りに先住民の自然信仰が取り入れられる。 | スペイン植民地時代の宗教と土着文化の混交(シンクレティズム)。 |

| ウルルン・バレーナ(お祭り・行列) | 音楽と踊りで町を練り歩く祭りが多い。 | 農耕暦や宗教に合わせて行われる地域の重要な行事。 |

| テレフェリコ(ロープウェイ都市交通) | 急傾斜の街を結ぶ空中移動手段。市民の足として重要。 | 世界有数の標高差と混雑を解消する現代的交通インフラ。 |