テラローシャ、レグール、テラロッサ、黒ボク土とは?【間帯土壌】

土壌の性質は、その地域の気候や植生と深く関係している。そのため、気候や植生が似ている地域には、似たような土壌が分布する傾向がある(→成帯土壌)。

しかし中には、地形や岩石などの影響によって、場所ごとに独特の性質をもつ土壌もある。これらを「間帯土壌」と呼ぶ。

間帯土壌の中には、人間にとって利用しやすいものもあれば、そうでないものもある。それでも、人々は土壌の性質に応じて手を加え、農業などに活用しようとしている。

間帯土壌

肥沃な土壌

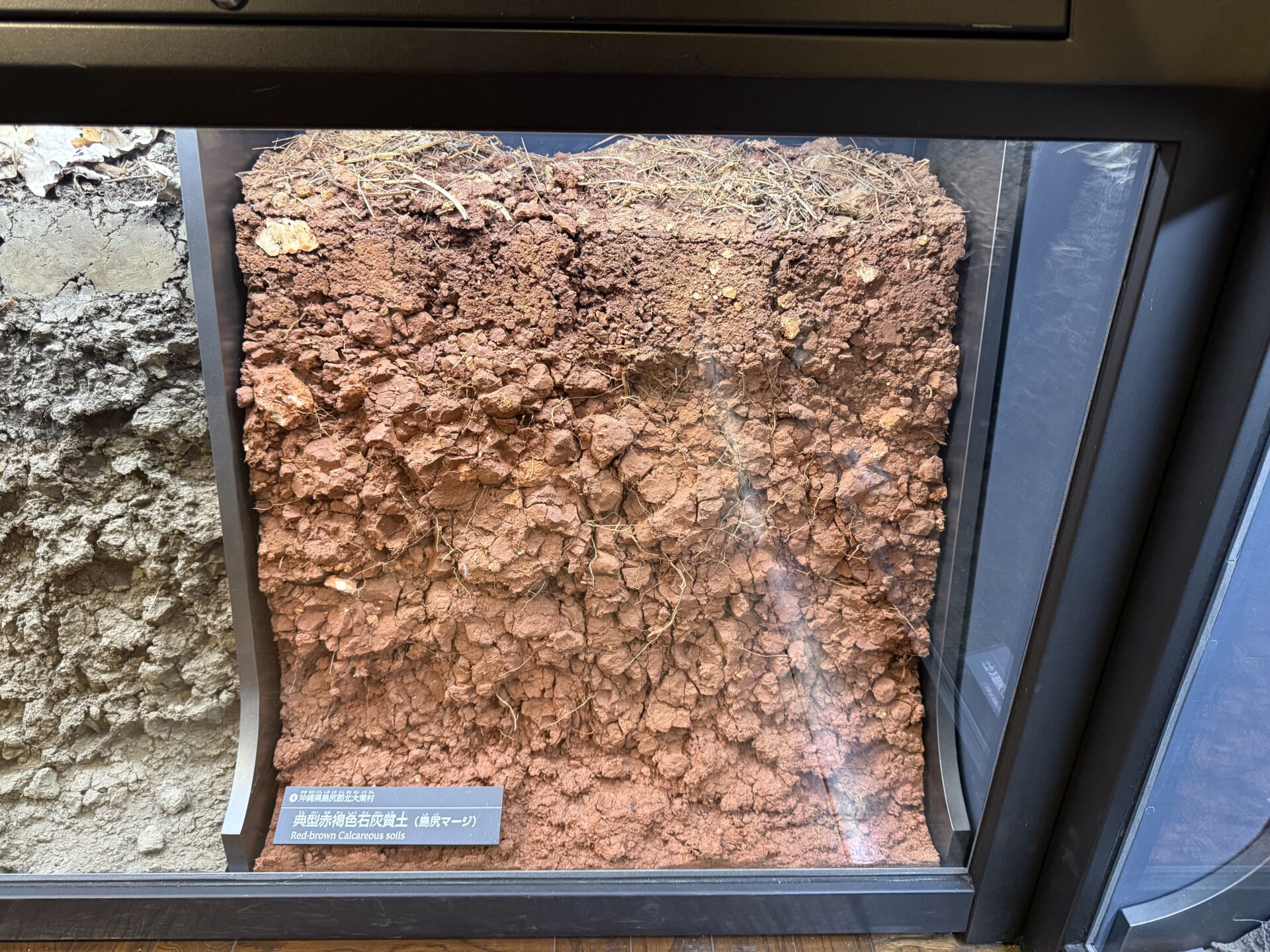

テラローシャ

テラローシャは、玄武岩が風化してできた土壌で、ブラジル南東部の高原地帯に分布している。雨が多くて鉄分の酸化が進むため、色は赤っぽい(赤紫色)。

適度な粘土分がありつつフカフカなため、保水性と水はけのバランスが良い。火山岩由来のミネラルが豊富だが、腐植物質はそれほど多くない。

標高が高く昼夜の寒暖差が大きいブラジル南東部の高原地帯において、コーヒー栽培に適した肥沃な土壌として活用されている。

- コーヒー栽培に適している環境

-

昼夜の寒暖差が大きい場所(=標高が高い場所)

成長期に雨が降り、収穫期に乾燥する

土壌が弱酸性で水はけが良い

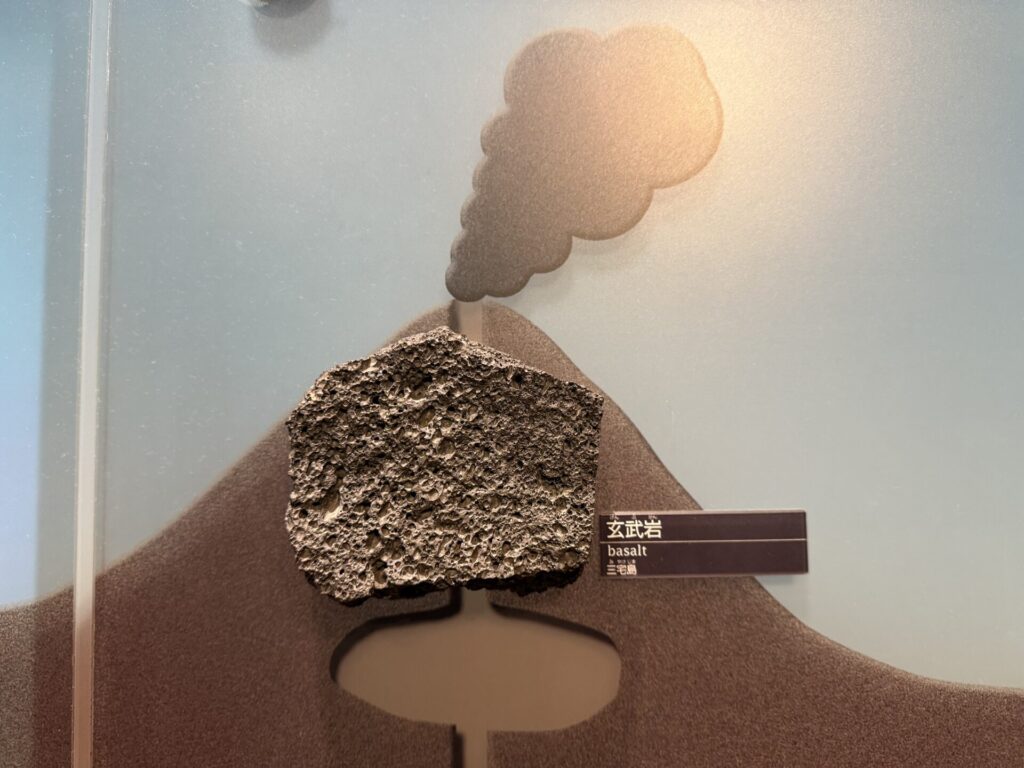

レグール

レグールは玄武岩が風化してできた土壌で、インドのデカン高原に広く分布している。雨がそれほど多くなく、鉄分の酸化があまり進まないため、鉄が赤くならず、玄武岩由来の黒っぽい色がそのまま残っている。

粘土質で保水力が非常に高く、火山岩由来のミネラルが豊富。

比較的高温で雨季と乾季が明確なインドのデカン高原において、綿花栽培に適した肥沃な土壌として活用されている。

- 綿花栽培に適している環境

-

比較的高温で、雨季と乾季が明確な気候

粘土質で保水力がある土壌(←綿花は根が浅い)

中性寄りの土壌

- インドのデカン高原のレグールが綿花栽培に適している理由

-

デカン高原はモンスーンの影響で、雨季と乾季がはっきりと分かれている。雨季には適度な雨が降るため綿花の芽が出て育ち、乾季になると雨が止むため綿花の実が乾いて裂け品質のよい綿がとれる。

このとき重要なのが、レグールの高い保水力。雨季に降った水を土の中にしっかりため込んで、乾季の間も植物に水分を届けることができるため、灌漑なしでも綿花が育ちやすい。

また、レグールは腐植(落ち葉などの有機物)をあまり含まないため、腐植を好む小麦のような作物にはそれほど向かない。

逆に、乾燥に強く、肥料をそれほど必要としない綿花とはとても相性が良い。

レス(風積土)

レスは風によって運ばれた細かい黄土や砂が積もってできた土壌。主に大陸の内陸部や乾燥・半乾燥地域の周辺に広く分布している。中国の黄土高原、ヨーロッパ中部、アメリカ中西部などが代表的な地域。

粒が細かく、ほぼ同じ大きさの粒が積もっているため、耕しやすく保水性が高く、水はけも適度に良い。

沖積土

沖積土は川が運んできた土砂や泥が河口や平野に堆積してできた土壌。日本の平野部や大河の流域など、世界中の川沿いに広く分布している。

地域差はあるが、粒が小さいため保水性が高く、上流から運ばれてきた有機物や鉱物が混ざっていて養分が豊富な土壌であることが多い。

そのため、昔から水田や畑として利用されてきた。

- 沖積平野では、洪水時に上流から養分が供給されるので土壌が肥沃だと言いますが、現代では治水対策が進んで、洪水なんてほとんど起きないと思います。現在でも土壌は肥沃なままなのですか?

-

基本的には肥沃なままだが、条件による。

洪水がなくても、過去に何千年もかけて堆積した栄養豊富な沖積土が今も残っており、作物がよく育つ。

また、肥料や堆肥、輪作(作物のローテーション)などの農業技術の発達により、肥沃さを維持している。

ただし、治水が進んで自然の養分補給が止まったため、人間の手で管理しなければ痩せてしまうリスクがあるというのは事実。ダムに土砂が溜まりやすくなって、下流に土砂が届かないという「土砂の枯渇」も世界中で課題になっている。

まあまあな土壌

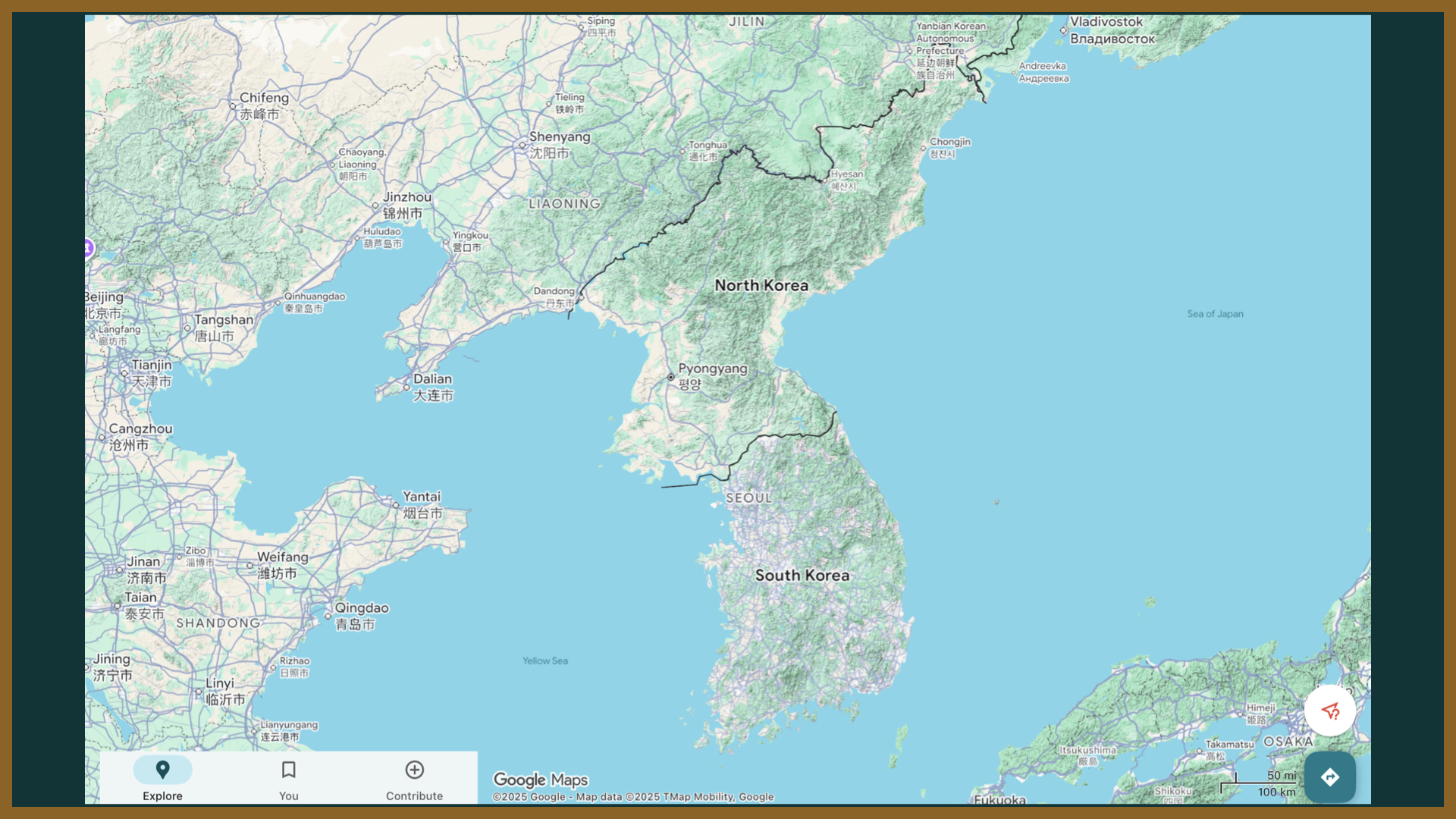

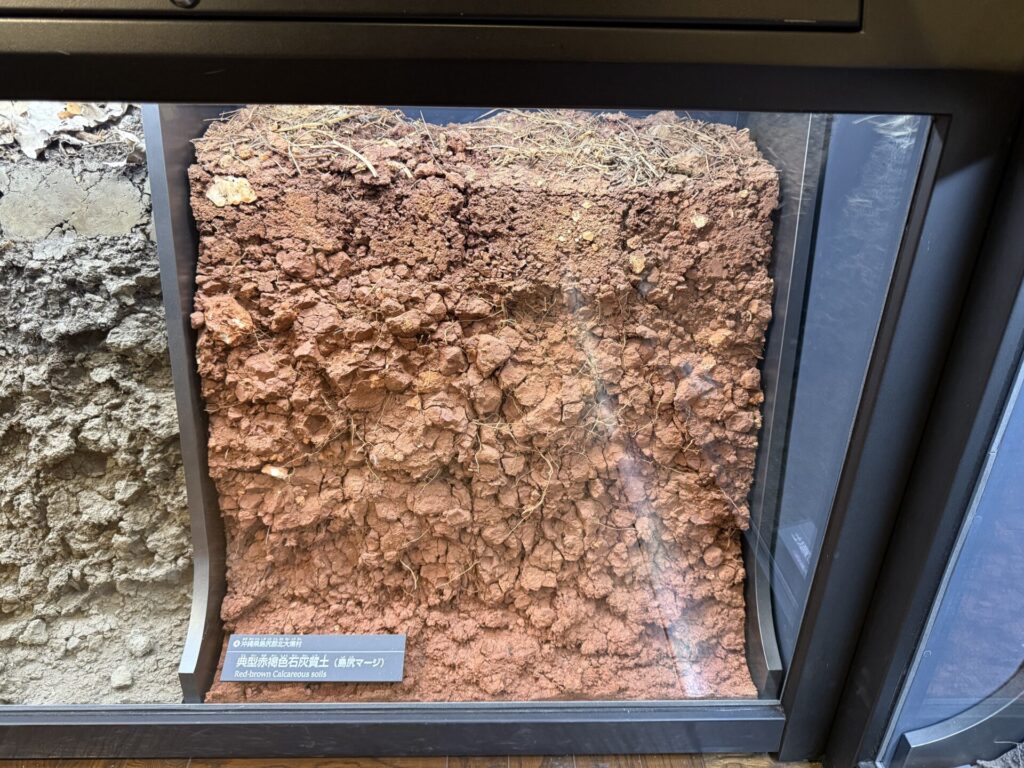

テラロッサ

テラロッサは、石灰岩が風化してできた土壌で、石灰岩が溶けたことで残った鉄分由来の赤っぽい色をしている。地中海沿岸のカルスト地形によく見られる。

腐植物質や栄養は少なめ。

そのため、あまり栄養分を必要としない果樹の中で、地中海性気候特有の夏の乾燥に強いもの(オリーブ、ブドウなど)の栽培が発達した。

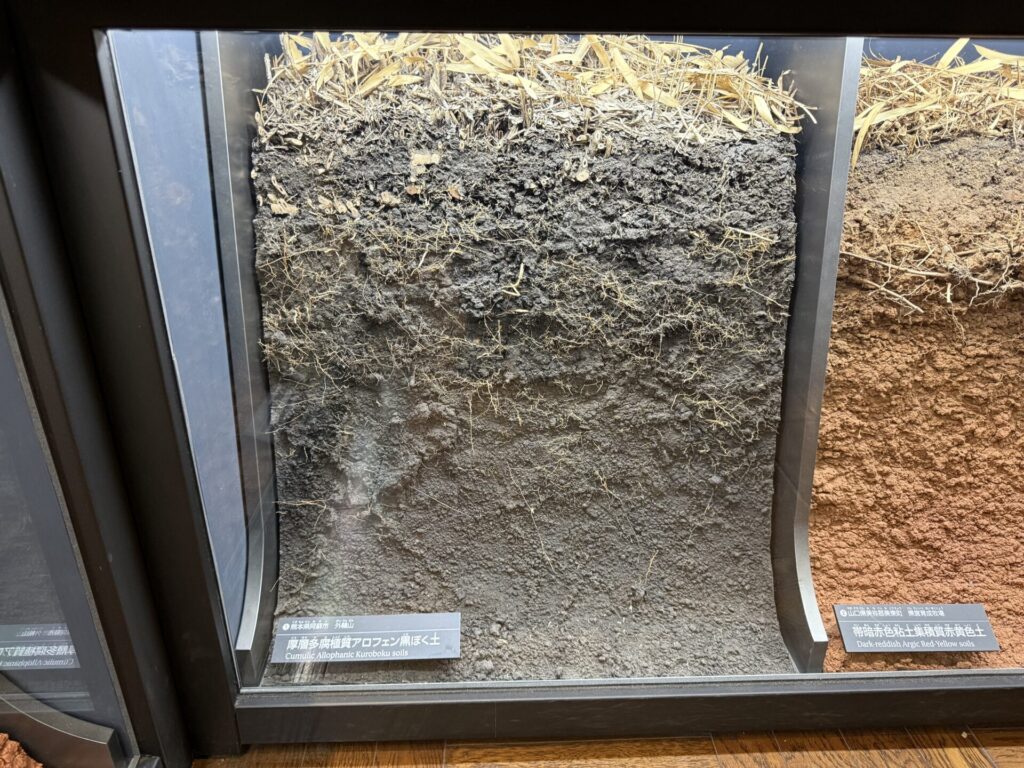

黒ボク土(くろぼくど)

黒ボク土は火山灰に由来する無機物と、植物の遺骸などからできた腐植を多く含む土壌。日本やニュージーランドなどの火山帯に広く分布している。

ふかふかで適度に柔らかく、保水性と通気性のバランスが良いという特長がある。

しかし、強い酸性であることが弱点。特に植物の三大栄養素のひとつであるリン酸は、酸性の火山灰土壌ではアルミニウムと結びついて固定されてしまい、植物に吸収されにくくなる。そのため、リン酸が不足しやすいという性質がある。

このような弱点を持つ黒ボク土のポテンシャルを活かすためには、石灰をまいて土壌を中性に近づけたり、リン酸を多めに含んだ肥料を施したりする必要がある。

高度経済成長期以降、化学肥料の普及によってリン酸を安定的に供給できるようになったことで、黒ボク土を本格的に農業用地として利用できるようになった。

参考資料

肥沃な土地の条件とは? 地力アップを叶える効果的な土づくりの方法