【地理】亜寒帯(冷帯)の特徴・暮らしをわかりやすく

亜寒帯(冷帯)の特徴

- 南半球に亜寒帯がほとんど分布しない理由

-

南半球の最大の陸地オーストラリアやアフリカは高緯度まで陸地が達しておらず、南半球には亜寒帯(冷帯)が分布するはずの場所に大きな陸地が存在しない。

夏と冬の気温差が非常に大きい

夏は日照が長く気温が上がるため平均気温が20℃以上になるところもあるが、冬は太陽高度が低く昼も短いため氷点下の日が続き、地域によっては-30℃以下に達することもある。

【亜寒帯(D気候)の条件】

- 最暖月の平均気温10℃以上

- 最寒月の平均気温-3℃未満

(細かい条件は覚える必要なし!)

降水パターンにより2つの気候に分かれる

亜寒帯(D気候)は、降水量パターンによってさらに2つに分けられる。

- ケッペンの気候区分における亜寒帯(冷帯)の定義

-

- ケッペンの気候区分の中の「樹木が見られる気候」のうち、

- 「年降水量が乾燥限界に達し(=乾燥帯ではなく)、

- 最暖月の平均気温が10℃以上で(=寒帯ではなく)、

- かつ最寒月の平均気温が-3℃未満の(=冬は寒くなる)気候」

を亜寒帯(冷帯)と言う。

※亜寒帯(冷帯)は「D」と表す。ちなみに、熱帯はA、乾燥帯はB、温帯はC、寒帯はE。

- 一年中雨が多い→f(※ドイツ語feucht=湿潤)

- 夏に乾燥する→s(summerって思えばOK)

- 冬に乾燥する→w(winterって思えばOK)

亜寒帯湿潤気候(Df)

一年を通じて平均的に雨や雪が降る。特に雨季・乾季の明確な区別がない。

亜寒帯冬季小雨気候(Dw)

冬に大陸からの冷たく乾いた風が吹くため、冬に降水が少なく乾燥気味になる(夏に比べ冬の降雪量が少ない)。シベリア内陸部など大陸性の強い地域が該当。

- ユーラシア大陸の東部でモンスーンが吹く理由

-

ユーラシア大陸の東部でモンスーン(季節風)が吹くのは「ユーラシア大陸の東部は”陸地らしさ”がものすごく強く発揮される」から。

ユーラシア大陸の西岸(ヨーロッパ)では、海の上を吹く偏西風の影響で陸地の気温の上昇・下降にブレーキがかかる。

しかし、その影響(海洋性の湿った空気の影響)は大陸の東部までは届かない。ユーラシア大陸はあまりにも東西に広い大陸だから。(※偏西風自体はユーラシア大陸東部にも届いているが、風の湿度や温度が変わっている)

この結果、ユーラシア大陸の東部では「温まりやすく冷めやすい」という陸地の性質がモロに発揮される。

しかもユーラシア大陸の東部の陸地は広い。南北に広がる形状になっている。

そのため、「温まりやすく冷めやすい」という陸地の性質はさらに発揮されやすくなる。

こうして、

- 夏は陸地の気温が高くなって上昇気流が生じるので海から強く風が吹き込むことになり、

- 冬は陸地の気温が低くなって下降気流が生じるので海へと強く風が吹き出すことになる。

これがモンスーン(季節風)がユーラシア大陸の東部で吹く理由。

亜寒帯(冷帯)で人間はどんな工夫をしている?

亜寒帯の厳しい冬は、生物にとって試練の季節。植物の生育期間が限られ、農作物も育ちにくいため、人間が生活する上では冬の寒さへの対処と冬季の食料確保が大きな課題となる。

冬の寒さへの工夫

冬は分厚いコートやセーターのほか、毛皮のコートや裏地の付いた防寒着を着用する。

特に動物の毛皮で作った衣服は高い保温性を持ち、昔から北欧やシベリアの先住民、北米の先住民などに重宝されてきた。

頭や耳を冷たい風から守る防寒帽子(いわゆるロシア帽やパイロット帽のような耳当て付き帽子)も典型的な防寒具。

住居に関しては、丸太小屋(ログハウス)がよく見られる。木材は熱を通しにくいので、ログハウスは断熱性と防寒性に優れている。

また、窓は小さめに作ったり二重窓にしたりして、隙間風や冷気が室内に入らないようする。

さらに永久凍土がある地域では、地中深くまで柱を打ち込んで安定させ、住居からの熱で地表が融解しないようにするため家を高床式にして地面から浮かせたりする。

冬季の食料確保の工夫

農業が難しい亜寒帯では、寒冷地でも育つ作物や保存食が食生活の中心になる。

代表的な主食はライ麦やオーツ麦など寒さに強い麦類、そしてジャガイモなどの根菜類。

- 根菜が冷涼地に向いている理由

-

根菜は地表よりも温度変化が少ない地中で育つため、寒冷地でも育てやすい。

ロシアやウクライナの名物ボルシチに使われているビーツは根菜類。

野菜は栽培期が短いので収穫できる種類が限られるが、収穫した野菜はピクルス(酢漬け)やザワークラウト(キャベツの塩漬け発酵)などにして保存食とする。

魚類や牛・豚などの肉類、乳製品も重要な栄養源。例えば北海道やロシア北部では鮭やニシンなど魚の保存食、ヨーロッパの寒冷地ではチーズやバターなどの乳製品、ソーセージや燻製ハムなど肉の加工品が発達した。

植生・土壌の特質への工夫

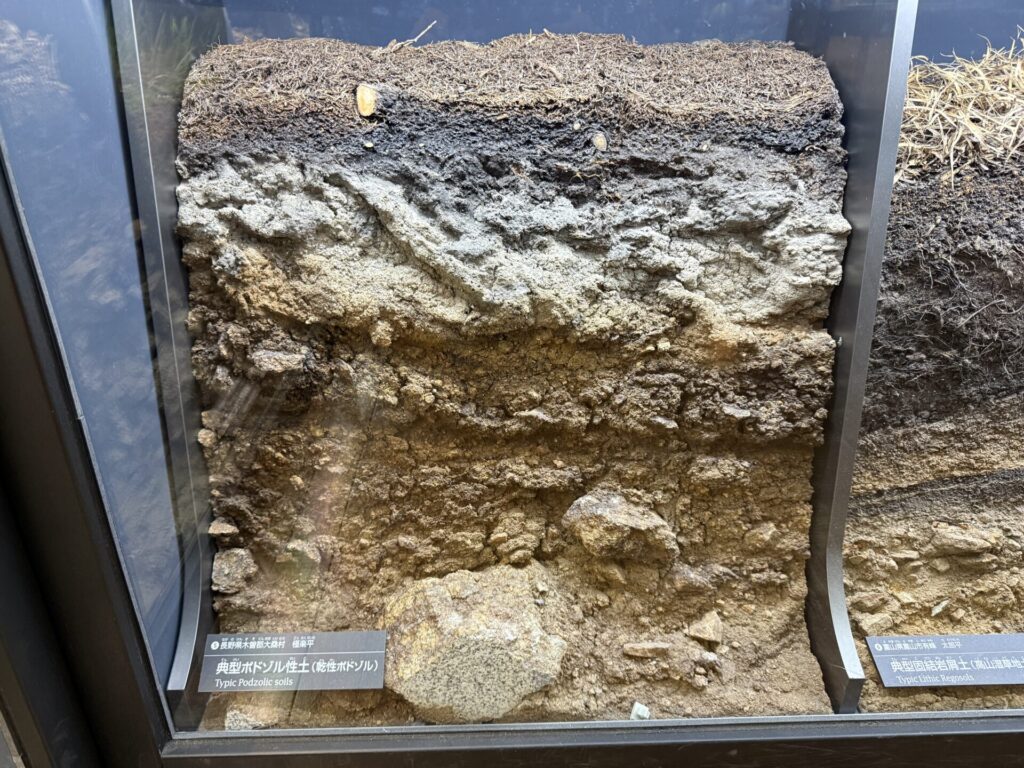

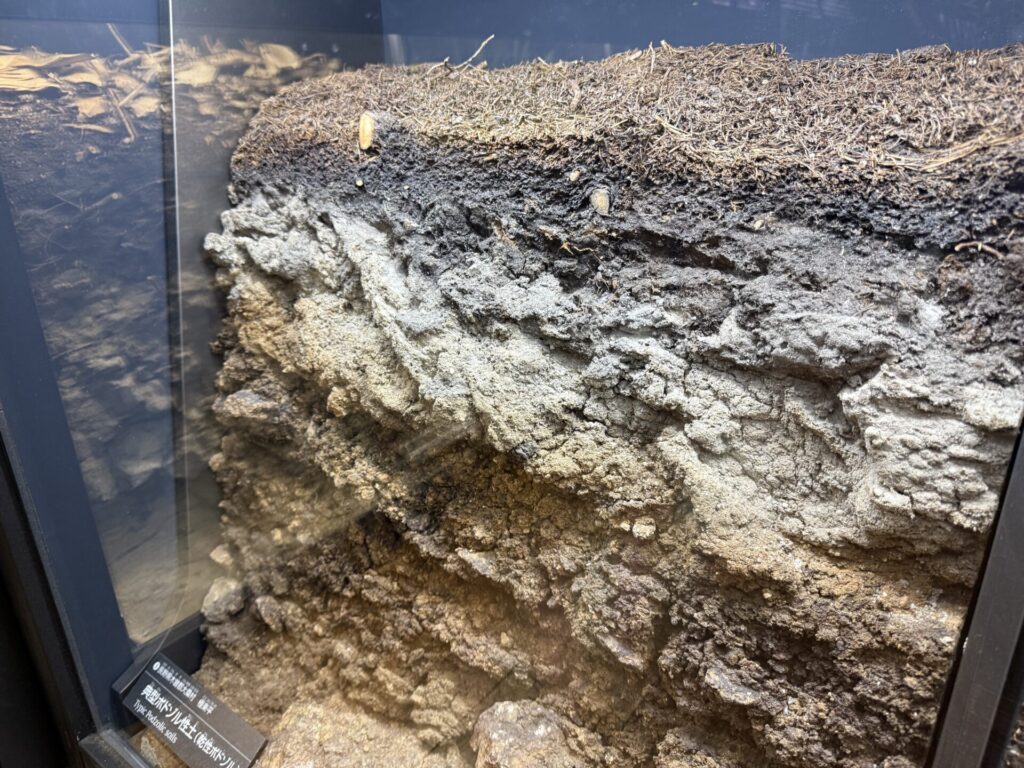

亜寒帯の針葉樹林地域には、ポドゾルという土壌が分布する。強酸性で、有機物が雨によって下の層に流されるため、色は灰色っぽくて土壌はやせている。

ツツジ科のベリー類は酸性土壌を好むため、北欧やロシアやカナダではベリー類の栽培が盛ん。

- 土壌についてくわしく

-

- 亜寒帯で見られるポドゾルが強酸性な理由

ポドゾル。上部は腐植物質があるため黒っぽい。その下には溶脱された灰白色の層。さらにその下に溶けた鉄や有機物が留まった赤色の層がある。(2025.4撮影 @国立科学博物館) 雨も関係しているが、雨に加えて「針葉樹の葉(マツ・モミなど)には、有機酸が多く含まれている」ことが原因。

亜寒帯(冷帯)での暮らしの具体例

ヨーロッパ

ロシア

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ボルシチ | ビーツを使った赤いスープ。肉や野菜がたっぷり入っている。 | 寒冷地で栄養価を重視した料理。ウクライナ発祥で広く親しまれる。 |

| ピロシキ | 肉や野菜を包んだ揚げ(または焼き)パン。 | 移動中にも食べられる保存性の高い庶民料理。 |

| ブリヌイ | クレープ状のパンケーキ。サワークリームやジャムと一緒に食べる。 | 春の祭り(マースレニッツァ)などで供される伝統食。 |

| キャビア | チョウザメなどの魚卵。パンにのせて食べる高級食材。 | ロシア帝政時代からの高級食文化と漁業資源。 |

| サモワールでいれる紅茶 | 大きな湯沸かし器で紅茶を作る家庭的な飲み方。 | 寒冷地で温まる文化。社交と休息の象徴。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ロシア正教会 | ドーム状の屋根を持つ教会が特徴。儀式や祝祭が盛ん。 | ビザンツ帝国から伝来したキリスト教の一派が社会に根付く。 |

| ダーチャ(郊外の別荘) | 都市住民が週末に農作業や休暇を過ごすための小屋。 | 社会主義時代からの自給自足文化と余暇の過ごし方。 |

| バレエとクラシック音楽 | ボリショイ劇場など、芸術レベルが非常に高い。 | 帝政ロシアとソ連時代に国を挙げて育成された芸術文化。 |

| マトリョーシカ人形 | 中に小さな人形が入った入れ子構造の木製人形。 | 家族・母性・伝統を象徴する民芸品。農村文化に由来。 |

ノルウェー

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ルーテフィスク | 干し魚をアルカリ処理して戻した料理。クリスマスなどに食べられる。 | 寒冷な北欧で発達した魚の保存食文化。 |

| グラブラックス | ハーブと砂糖・塩で漬けたサーモンの冷製料理。 | 海産物が豊富な漁業国家ならではの調理法。 |

| ワッフル | ハート形で、甘く軽い食感のワッフルにジャムやサワークリームを添える。 | カフェや家庭で親しまれる軽食文化。 |

| フィスクシュッペ(Fiskesuppe) | 魚や貝、野菜が入ったクリーミーなスープ。 | 冷涼な気候に合った温かい汁物。 |

| イェトスト | キャラメルのような風味の山羊乳チーズ。パンにスライスして食べる。 | 乳製品文化と保存性の高い食品の組み合わせ。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| スキーと冬のアウトドア文化 | クロスカントリースキーなどが日常的に楽しまれる。 | 雪が多く寒さが厳しい自然環境に適応したスポーツ文化。 |

| ブーナッド | ノルウェーの民族衣装。祝祭日や式典で着用。 | 農村文化と地域アイデンティティの象徴。 |

| 木造の草屋根の家(スターヴ教会など) | 草や苔を載せた屋根が特徴的な伝統的建築。 | 断熱性と自然素材を活かした寒冷地仕様の建築。 |

| キリスト教(ルター派) | 教会の祝祭や行事が生活に根付いている。 | 宗教改革以降のプロテスタント文化が主流。 |

| トロール伝説やサーミ文化 | 北欧神話や少数民族サーミ人の文化が残る。 | 自然崇拝や民話の中に生きる精神文化。 |

スウェーデン

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ミートボール(Köttbullar) | 肉団子をクリームソースで煮込み、ジャムやマッシュポテトと一緒に食べる。 | 家庭料理として定着。保存性と栄養バランスを重視。 |

| サーモン料理 | 燻製・塩漬け・マリネなど、さまざまな調理法で楽しまれる。 | 海洋資源が豊富な北欧の食文化。 |

| クリスプブレッド(Knäckebröd) | 薄くてパリパリの硬いパン。長期保存が可能。 | 寒冷地の保存食文化。軽くて持ち運びしやすい。 |

| セムラ | アーモンドペーストと生クリームを詰めた甘いパン。断食前に食べる習慣。 | カトリック由来の食習慣がプロテスタント文化にも残る。 |

| フィーカ(Fika) | コーヒーと甘いお菓子で過ごす休憩時間。職場や家庭で重要な文化。 | 社会全体で「ゆとり」と「平等」を大切にする精神から生まれた習慣。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| スモーガスボード | 多種類の料理を少しずつ取って食べるビュッフェ形式の食文化。 | 来客や祝祭の際に多様な料理を楽しむ伝統。 |

| シンプルなインテリア(IKEAなど) | 機能的で自然素材を活かした住まいづくり。 | 寒冷地での快適な室内生活と合理性を重んじる美意識。 |

| 夏至祭(ミッドサマー) | 夏至の時期に花冠をかぶり、踊りや食事で祝う。 | 暗く長い冬を乗り越えた喜びを祝う伝統行事。 |

| ルター派キリスト教 | 教会の祝祭や行事が残るが、世俗化も進んでいる。 | 宗教改革以降のプロテスタント文化と現代の自由志向の共存。 |

フィンランド

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| カレリアン・ピーラッカ | ライ麦の皮で米粥などを包んだ伝統的なパイ。バターと卵をのせて食べる。 | 東フィンランド発祥。寒冷地でも育つライ麦を活かした料理。 |

| サーモンスープ(ロヒケイット) | クリームベースのサーモンスープ。にんじんやジャガイモも入る。 | 冷たい気候と豊かな漁業資源を活かした家庭料理。 |

| ルーネベリタルト | アーモンド風味のケーキ。フィンランドの詩人にちなんで命名。 | ナショナルアイデンティティと文学の尊重。 |

| ブラックプディング(マッカラ) | 血と穀物を使ったソーセージ。焼いてジャムと一緒に食べる。 | 狩猟と農村の保存食文化。栄養を重視。 |

| コーヒー文化 | 一人あたりのコーヒー消費量が世界トップクラス。 | 長く寒い冬と、社交・リラックスの文化。フィーカにも似た文化がある。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| サウナ | 家に1つあるのが普通。入浴後は外気浴や湖に入ることも。 | 寒冷地での健康維持と心身のリラックス法。 |

| 木造の家と自然との調和 | 木材を使った暖かみのある住宅。大きな窓で自然光を取り入れる。 | 森林大国で自然との共生を重視する美意識。 |

| オーロラ観光と静かな自然 | 北部では冬にオーロラが見られ、国内外から観光客が訪れる。 | 地理的条件と手つかずの自然を活かした観光資源。 |

| ムーミン文化 | トーベ・ヤンソンによる国民的キャラクター。物語を通じて哲学や人間関係を描く。 | フィンランド的な孤独、自然、優しさの象徴。 |

北アメリカ

カナダ

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| プーティン(Poutine) | フライドポテトにグレイビーソースとチーズカードをかけた料理。 | ケベック州発祥。寒冷地で温かく高カロリーな食事が好まれる。 |

| メープルシロップ | 楓の樹液から作る甘味料。パンケーキなどにかける。 | 北米の森林地域に多いカエデを利用した特産品。 |

| スモークサーモン | 燻製したサーモン。前菜やサンドイッチに使用される。 | カナダ西海岸や先住民文化に根ざした魚食文化。 |

| ツアティエール | ケベック地方のミートパイ。主に冬の祝祭で食べられる。 | フランス系移民の伝統料理。寒冷な冬と祝祭文化が背景。 |

| バノック | 先住民由来の平らなパン。焼いたり揚げたりして食べる。 | 狩猟採集民の携帯食。開拓時代や移動生活に適応した料理。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| イグルーと木造住宅 | 寒冷地の伝統的な雪の家(イグルー)や森林資源を使った住宅。 | 地域の気候や自然資源に基づいた住居文化。 |

| アイスホッケー文化 | 国技的存在で、プロ・アマ問わず盛んに行われる。 | 冬が長く寒い気候と地域コミュニティのスポーツ文化。 |

| 先住民文化(イヌイット・ファーストネーションなど) | 独自の言語・宗教・芸術・生活様式が残されている。 | 北米大陸の先住民社会と文化的復権の動きが背景。 |