中国・四国地方

モチオカ(望岡 慶)

モチオカの社会科プラス

中国・四国地方は、瀬戸内海と太平洋という異なる二つの海に面している。

穏やかな内海と黒潮が流れる外洋。

この地理の違いが、それぞれの地域でまったく異なる漁業と食文化を育んできた。

「広島といえばカキ」。広島は日本一のカキの産地で、全国シェアの6割を占める。

その理由は、広島特有の地形と環境にある。

広島は山が海に迫る地域で、河川が運んだ栄養が海へと流れ込む。また、瀬戸内海は湾が複雑に入り組んでおり、栄養が外に流れ出にくい構造になっている。そのため、プランクトンが豊富に育ち、カキの餌が豊富に供給される。

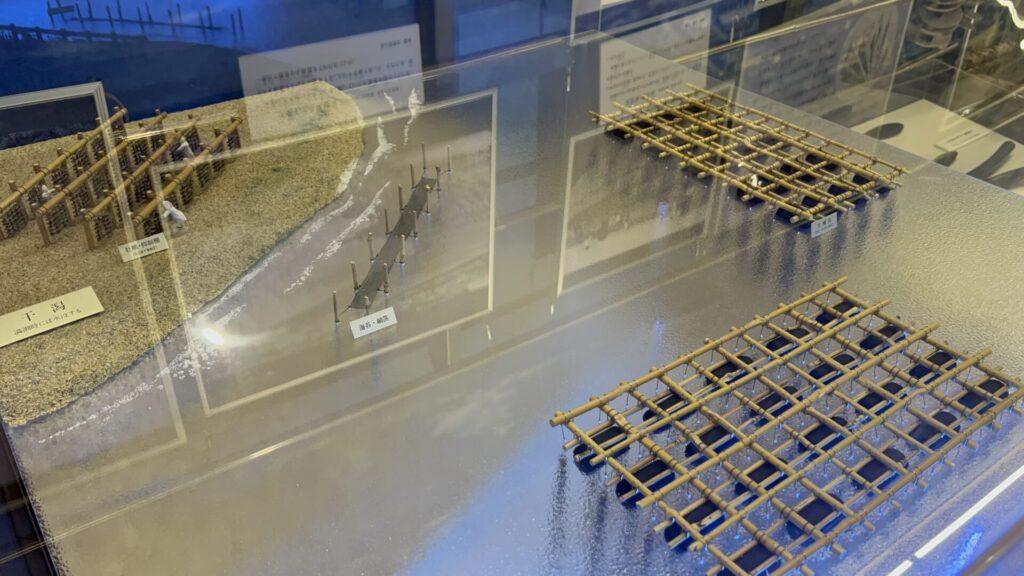

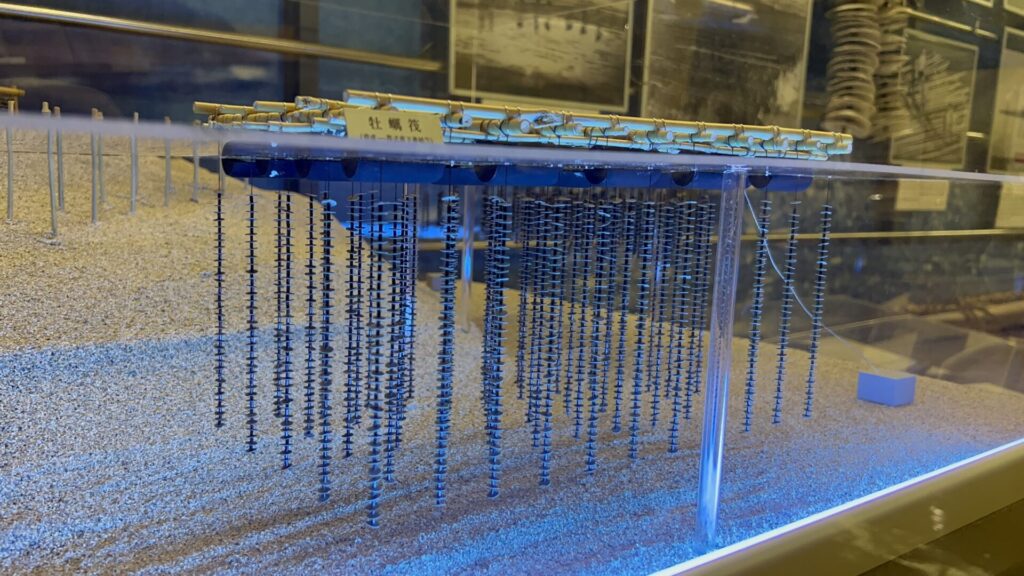

さらに、瀬戸内海は波が穏やかで、カキの筏式養殖(海にいかだを浮かべて、そこからカキを吊るして育てる方法)に適している。

こうした条件がそろって、広島のカキはふっくらと育ち、非常においしくなる。

一方、「高知といえばカツオ」。特に春から初夏にかけての「初ガツオ」、秋の「戻りガツオ」が有名。

高知がカツオで有名な背景には、太平洋を流れる暖流の黒潮がある。黒潮は豊富な栄養を含む海流で、沿岸にプランクトンを運び、小魚を集める。その小魚を追ってカツオがやってくる。

| 初ガツオ | 3〜5月頃、エサを求めて南の海から黒潮に乗って北上してくるカツオ。脂が少なく、身が引き締まっている。 |

| 戻りガツオ | 9〜10月頃、北の海でエサをたっぶり食べた後に南下してくるカツオ。脂が乗っていて、濃厚な味わい。 |

漁のスタイルも特徴的で、高知では昔から「一本釣り」という方法が行われている。

大きな群れに網を投げるのではなく、釣り竿で一匹ずつ釣り上げる伝統的な漁法は、魚体を傷つけにくく、鮮度が保たれる。そのため、刺身や「カツオのたたき」に最適。

松葉ガニ(鳥取・島根)

関連:日本の水産業の変化と背景:なぜ日本の漁獲量は減ったのか?