中国・四国地方の工業をわかりやすく

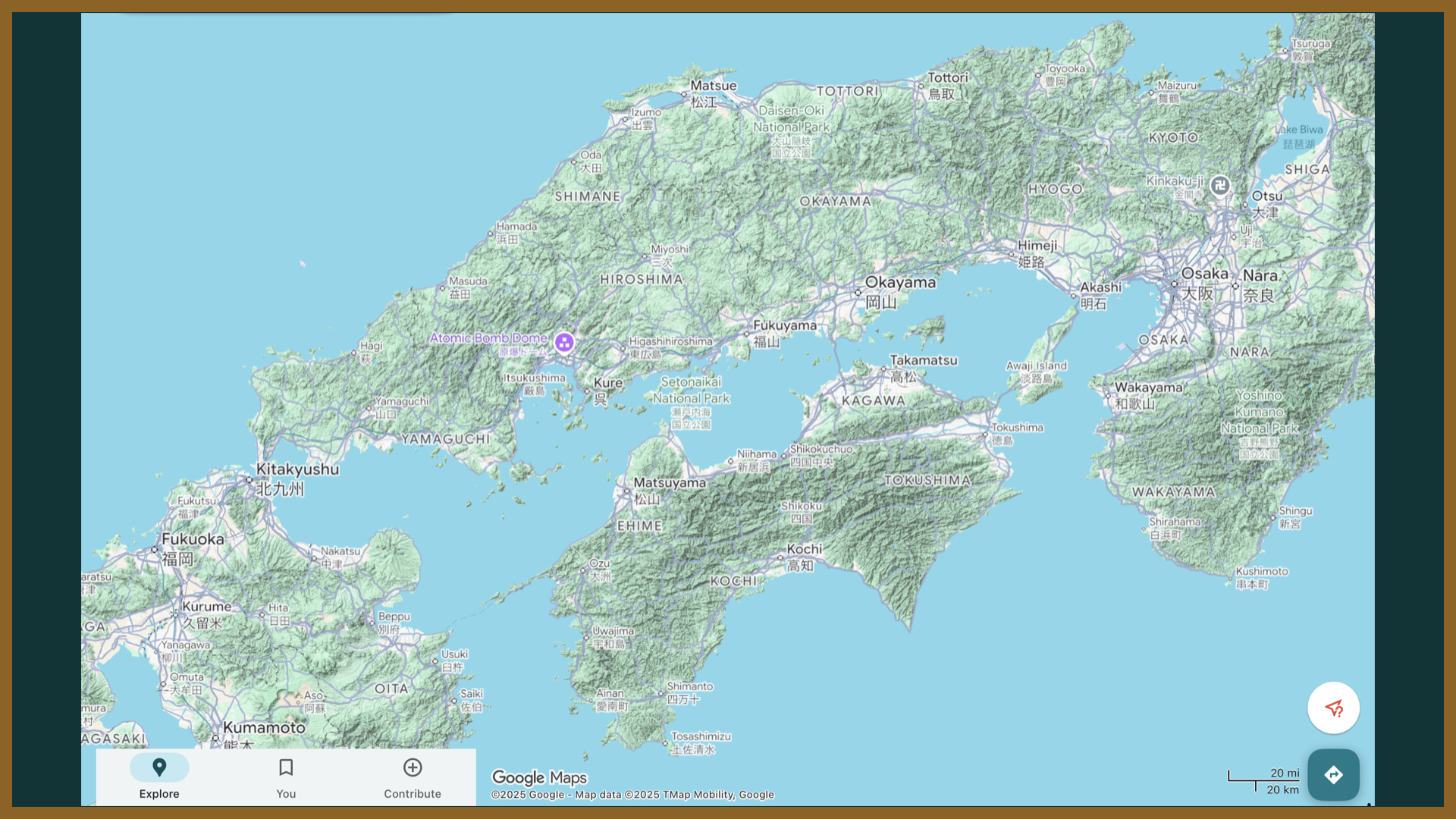

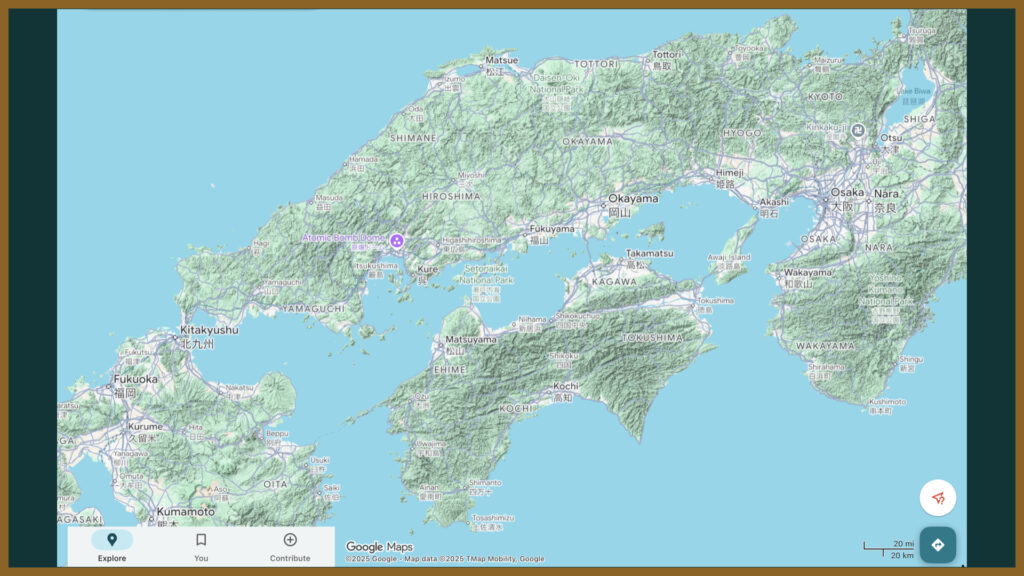

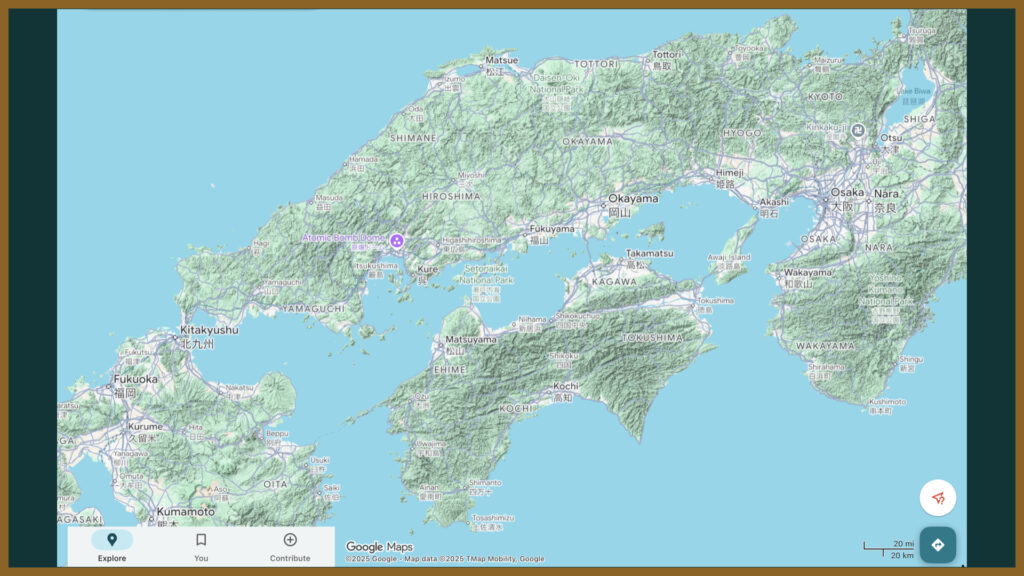

中国・四国地方の工業地帯は、ほとんどが瀬戸内沿岸に集中している。

なぜ瀬戸内で工業が発達したのだろうか?

瀬戸内の地理と工業の関係

瀬戸内で工業が発達した理由を理解するには、瀬戸内特有の地理的な条件を押さえることが大切。

ポイントは次の3つ。

- 降水量が少ない(=製塩業や綿作などに有利だった)

- 波が穏やか(=造船や重化学工業に適した良港が多い)

- 「通路」である(=博多と大阪をつなぐ中継地として発展した)

この3つが、瀬戸内の工業の歴史と特色を形づくってきた。

瀬戸内は降水量が少ないからこそ

製塩業が盛んだった

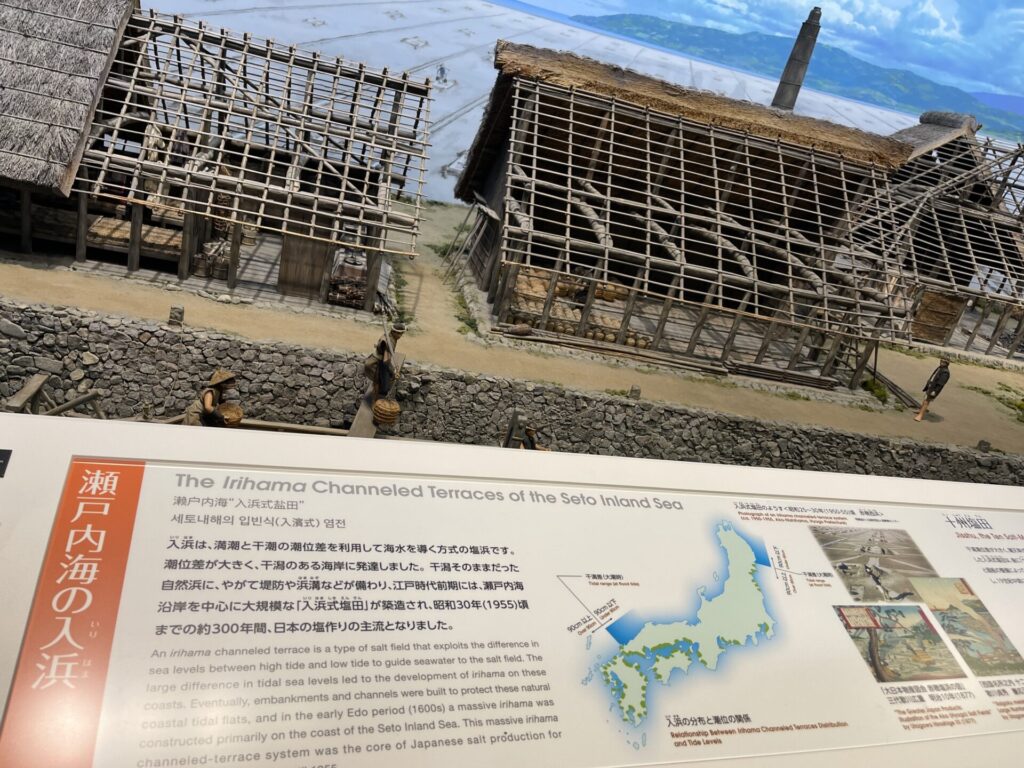

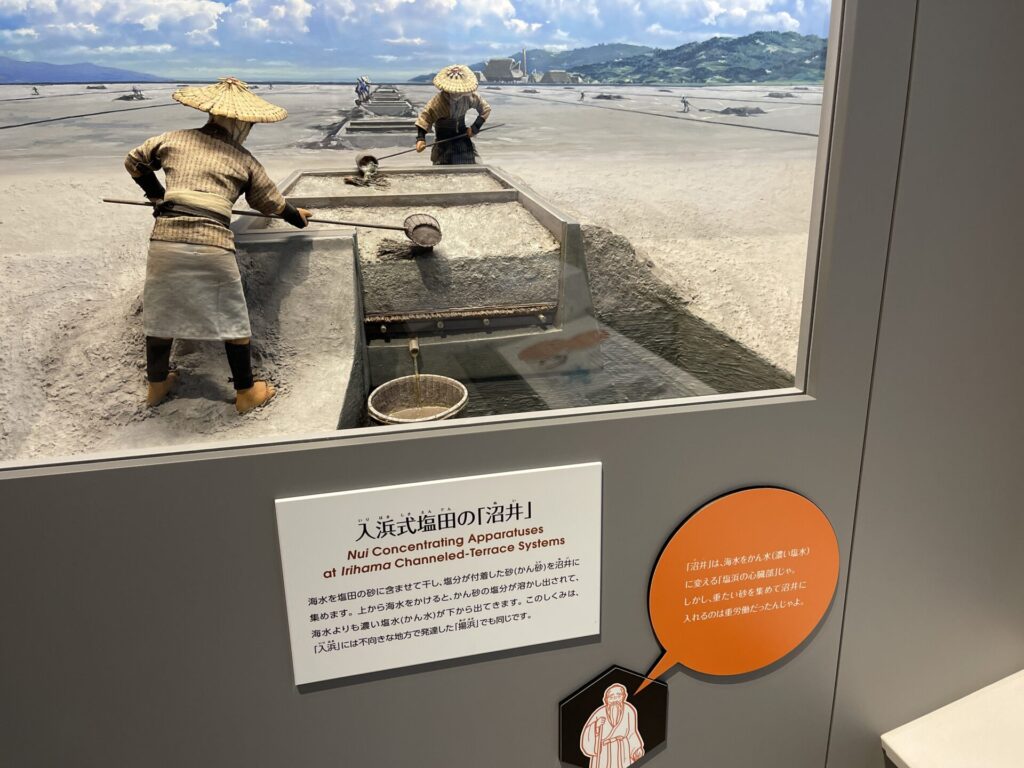

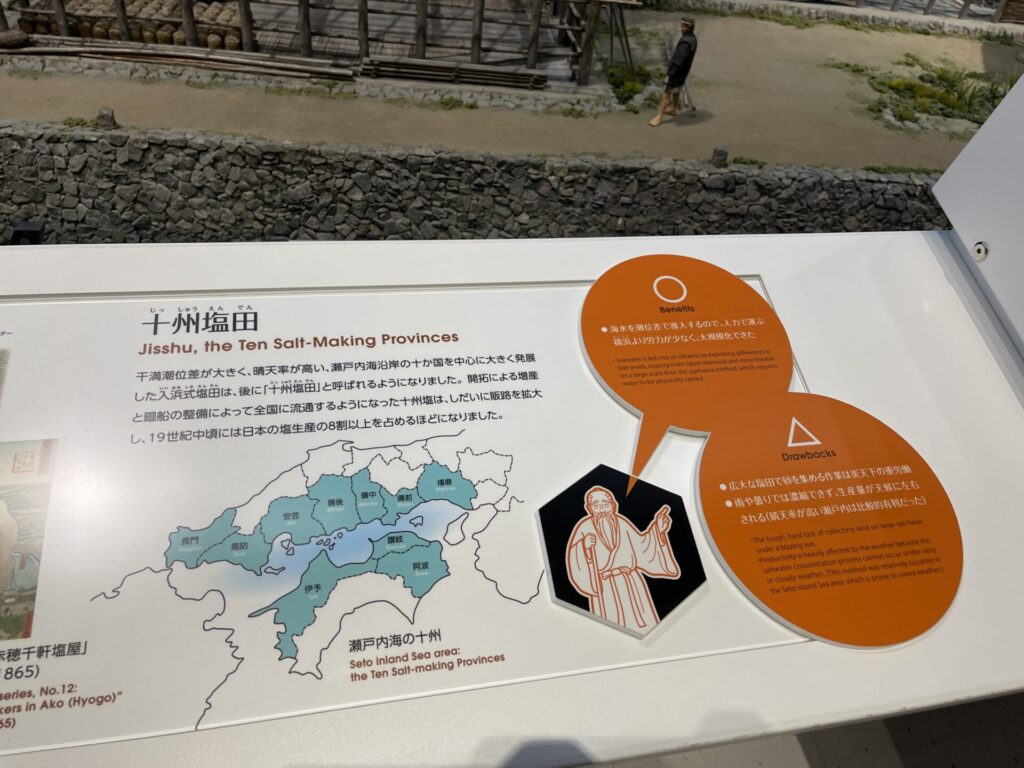

瀬戸内海沿岸では、古くから製塩業が盛んだった。その理由は、瀬戸内の地形と気候にある。

まず、瀬戸内海の一部は干満の差が大きく、海水を陸に引き入れて塩田をつくりやすい環境だった。

さらに、瀬戸内は中国山地と四国山地に囲まれているため、夏も冬も季節風が山でさえぎられ、雨が少なく、日照時間が長いのが特徴。海水を効率よく蒸発させられる場所だった。

(例)伯方の塩 @愛媛県松山市

※ちなみに、日本海は干満の差が小さい(←オホーツク海や太平洋、東シナ海と隔てている海峡が狭く、海水が流れ込みにくいから)。同じ理由で、地中海も干満の差が小さいらしい。

綿織物の生産が盛んだった

瀬戸内海沿岸は一年を通して温暖。しかも中国山地と四国山地に囲まれているため、夏も冬も季節風が山でさえぎられ、雨が少ないという特徴がある。こうした環境は綿花の栽培に適していた。

さらに、特に岡山の沿岸部では江戸時代から大規模な干拓が行われてきた。干拓地の土壌には海水の塩分が残ってしまうため、米づくりには不向き。こで注目されたのが、塩分に比較的強い綿花だった。

(例)学生服、ジーンズ @岡山:江戸時代から藍の栽培が盛んな地域だった岡山は、戦後にアメリカ製品のジーパンが人気になったことを受けて、デニム生地の生産に力を入れた

(例)今治タオル @愛媛

※日本三大干拓地=有明海(九州)、八郎潟(秋田)児島湾(岡山)

瀬戸内海は波が穏やかだからこそ

造船業が盛ん

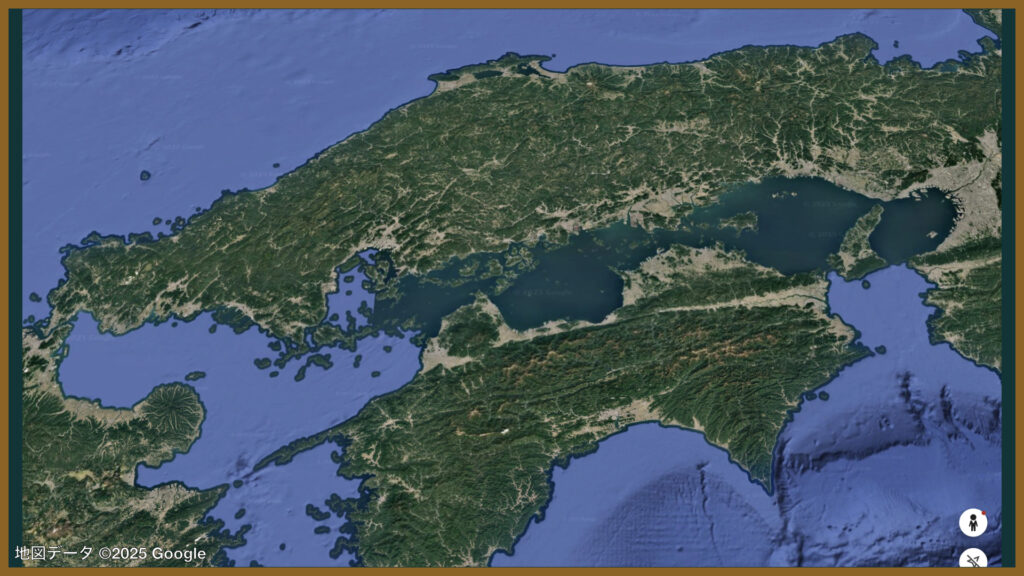

瀬戸内海は波が穏やかで、安全に航行しやすい。また、瀬戸内の海岸線は複雑に入り組んでいて、天然の良港となる湾が多い。

船を建造したり修理したりするには、波の静かな港が不可欠。瀬戸内はまさに造船に適した場所だった。

加えて、鉄鋼業などの関連産業が近くに集積していたことで、船づくりに必要な原材料や部品を調達しやすい環境も整っていた。

(例)今治造船 @愛媛

重化学工業が盛ん

瀬戸内海は波が穏やかで、安全に航行しやすい。そのため、大型タンカーや貨物船の航行に適しており、海外からの原料(石油・鉄鉱石など)の輸入や製品の輸出をスムーズに行える。

また、瀬戸内の海岸線には遠浅の地形が多く、埋め立てによって広大な工場用地をつくることができた。かつての塩田跡地が工場用地に転用された例もある。

こうした地理的な条件に加え、高度経済成長期の国の政策も後押しとなった。1962年(昭和37年)に制定された「新産業都市建設促進法」や「工業整備特別地域整備法」に基づき、岡山県南や広島県西部、山口県周南などがこれらの指定を受け、インフラ整備が進められた。

瀬戸内は「通路」だからこそ

広島で軍需産業が盛んだった

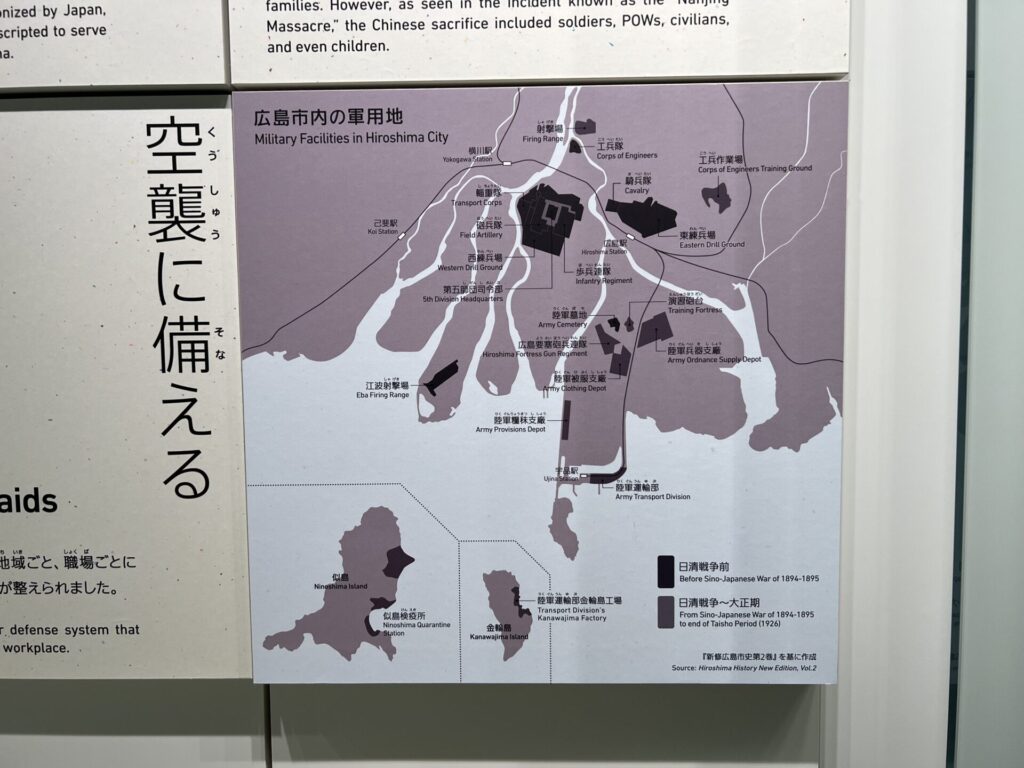

瀬戸内の地理的な特徴は、軍需産業の発展にも大きく影響した。特に広島と呉はその代表例である。

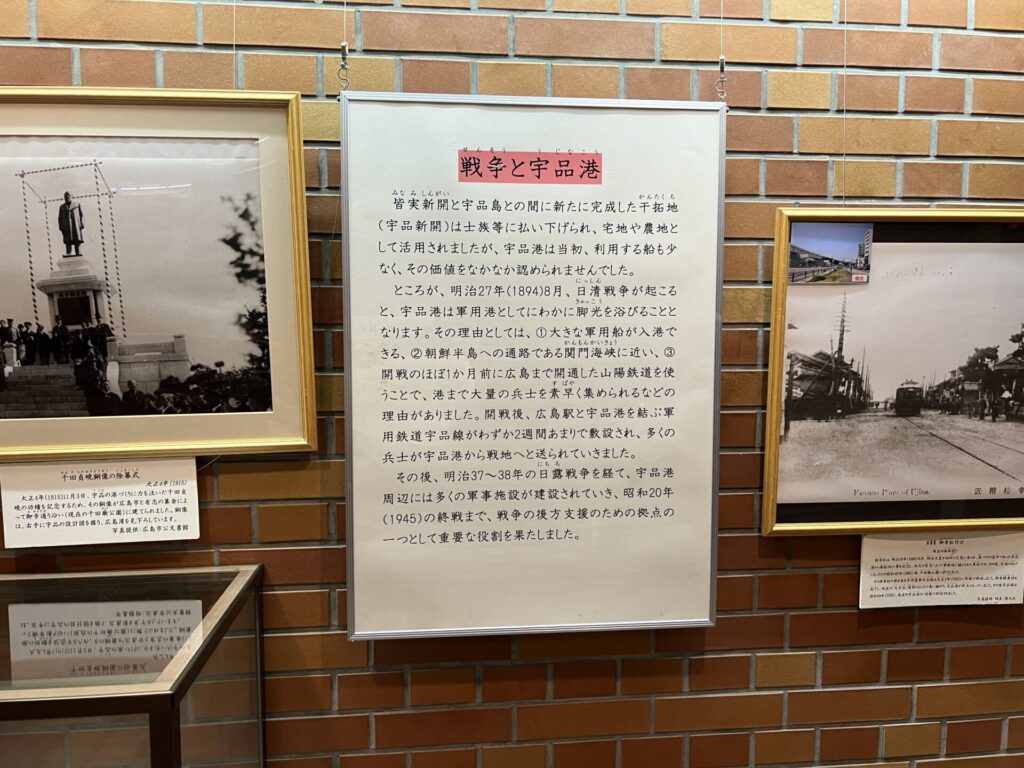

広島が「軍需産業の都市」になったのは、日清戦争(1894〜95年)がきっかけ。開戦直前に山陽鉄道が広島まで開通していた関係で、広島が軍隊を海外に送るための基地として選ばれたのである。

- 広島駅と宇品港を結ぶ軍用鉄道が敷設され、周辺には軍事施設が次々に集積した。

- 日清戦争中には、広島城内に大本営(軍の最高司令部)が置かれた。

- 帝国議会の仮議事堂も広島に作られ、広島は臨時の首都の役割を果たした。

こうして、広島は「軍都」へと変化した。

また、隣接する呉には呉海軍工廠が設立され、軍艦の建造や修理、兵器製造を担った。

広島と呉は、東京と戦場(朝鮮半島や中国大陸)のほぼ中間に位置するという地理的条件から、軍都となったのである。

広島で自動車産業が盛ん

この軍需産業の土台は、戦後の自動車産業の発達につながった。広島に本社を置くマツダ(Mazda)である。

マツダの前身は1920年に設立された「東洋コルク工業」だが、のちに機械産業に進出し、軍需品の製造にも関わった。

その過程で培われた機械加工技術や熟練労働者の存在は、戦後の自動車産業への転換を支える大きな力となった。

※マツダ(MAZDA)の歴史

1920 東洋コルク株式会社(コルクを生産)

→1923 関東大震災で大打撃(東京にも出張所があった)

→1927 東洋工業株式会社(機械事業に進出)

→軍需品を作る工場に(軍工廠の下請けとして機械事業に参入)

→1929頃〜 独自の製品を持つため、輸送機械(オートバイ、三輪トラック)の生産に着手

→1937〜 戦時体制に組み込まれる…

→戦後、三輪トラックの生産を再開