朝鮮半島の歴史をわかりやすく:なぜ北朝鮮と韓国はトップの権力が強い?

韓国には「中央に力が集中する」という特徴がある。

| 【政治】大統領に権限が集中 | →大統領周辺のトラブル・スキャンダルが非常に多い |

| 【経済】大手財閥(サムスン・LG・現代など)が強い | →財閥系企業への就職を目指して受験戦争が加熱 |

| 【都市】首都ソウルに一極集中 | →若者は財閥系企業が集まる首都ソウルを目指す |

この「集中」という特徴は、朝鮮半島の長い歴史にそのルーツがある。

朝鮮半島(主に韓国)の歴史のざっくりとした流れ

もともとはバラバラだった

朝鮮半島は、もともと一つの国ではなかった。

古代には

- 高句麗(こうくり)

- 百済(くだら)

- 新羅(しらぎ)

という三つの国が並び立ち、争っていた時代(=三国時代)があった。

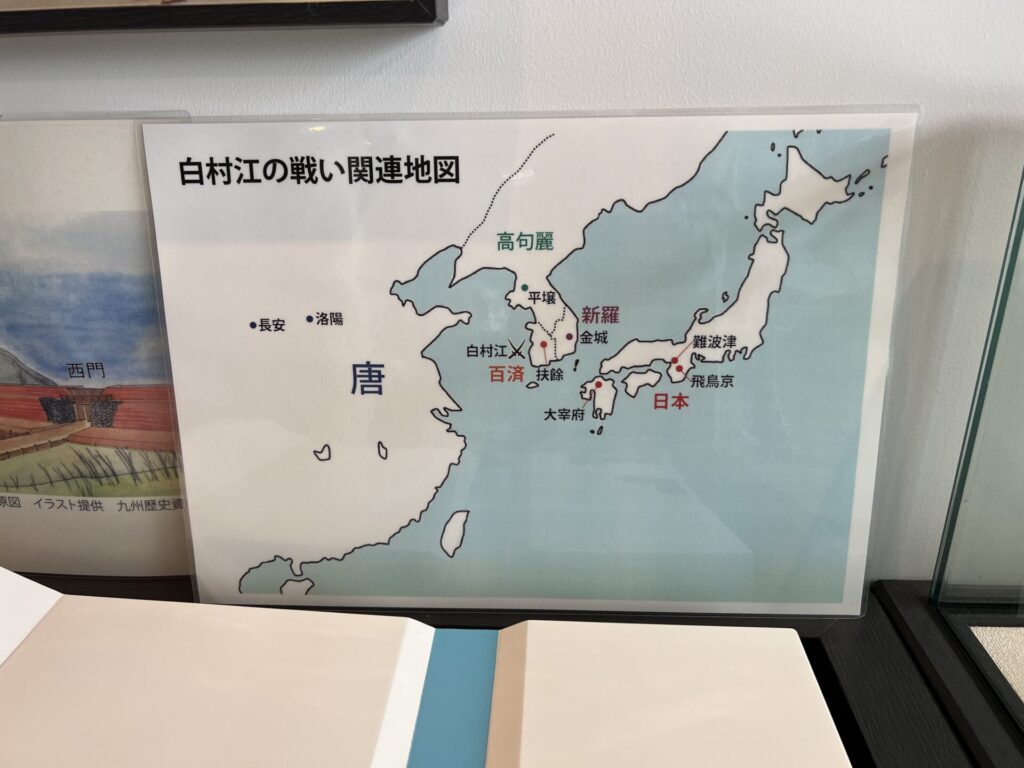

これらの国々は、しばしば中国の強国(隋・唐)とも関わりながら戦った。

統一王朝の歴史が長い

朝鮮半島の分裂時代に終止符を打ったのが、新羅による統一である。

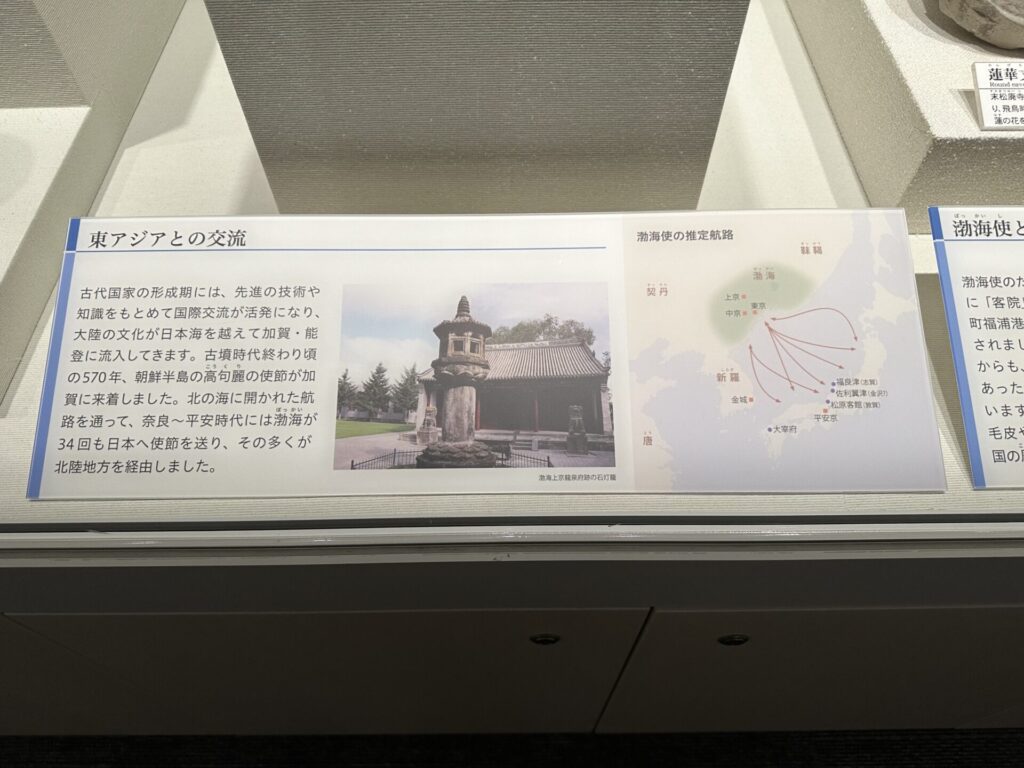

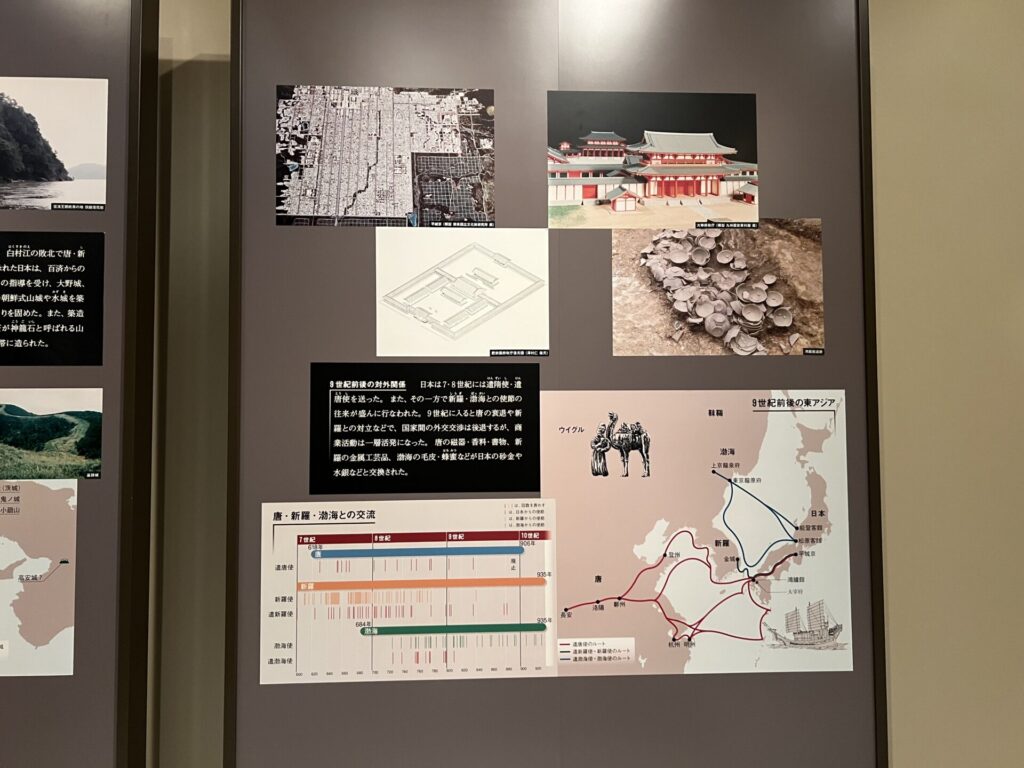

統一新羅(7世紀後半〜10世紀初頭)

新羅は唐の援助を受けて朝鮮半島の大部分を統一した。一方、旧高句麗勢力の一部は満洲に渤海を建てた。

これ以降、基本的に、朝鮮半島は「統一王朝による支配」の時代が長く続くことになる。

高麗(918年〜1392年)

新羅のあとを継いだのが「高麗(こうらい)」。この名前が「コリア(Korea)」の語源である。

李氏朝鮮(1392年〜1910年)

その後、李成桂(りせいけい)という人物が高麗を倒し、「李氏朝鮮(イシちょうせん)」を建国。

儒教を国の中心にすえ、500年以上続く長い王朝となった。

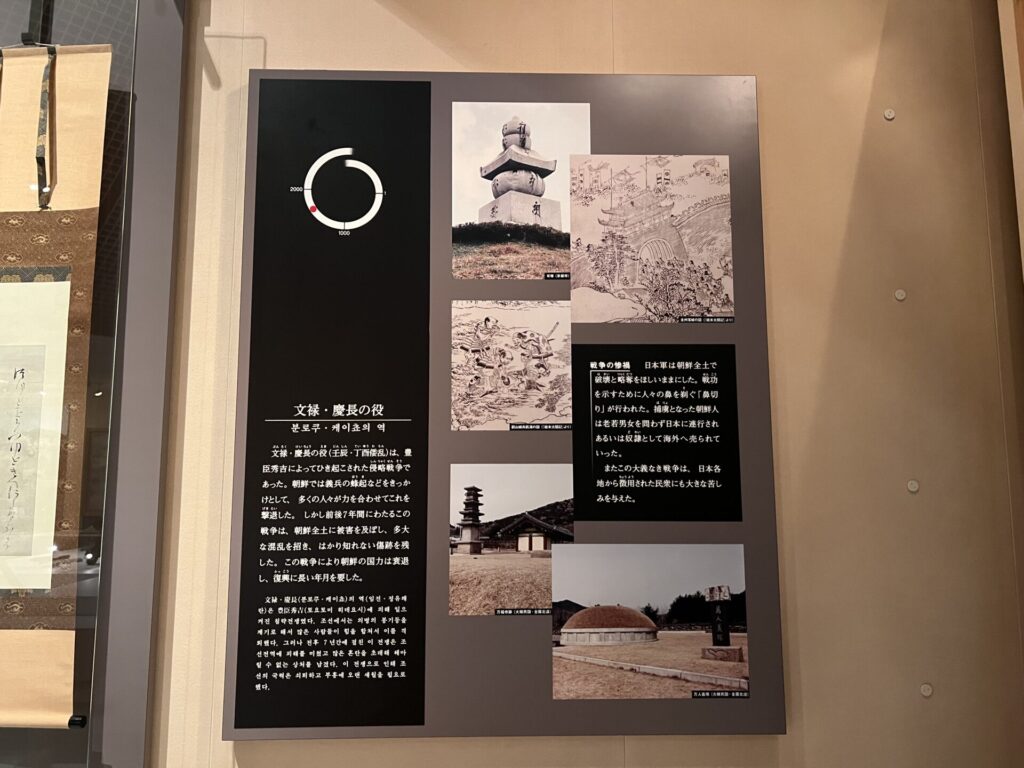

- 文禄・慶長の役

佐賀県立名護屋城博物館にて(2022.5撮影)

佐賀県立名護屋城博物館にて(2022.5撮影)

佐賀県立名護屋城博物館にて(2022.5撮影)

日本による韓国併合後、運命が変わる

長く続いた李氏朝鮮の王朝は、20世紀初め、激動の中で終わりを迎える。

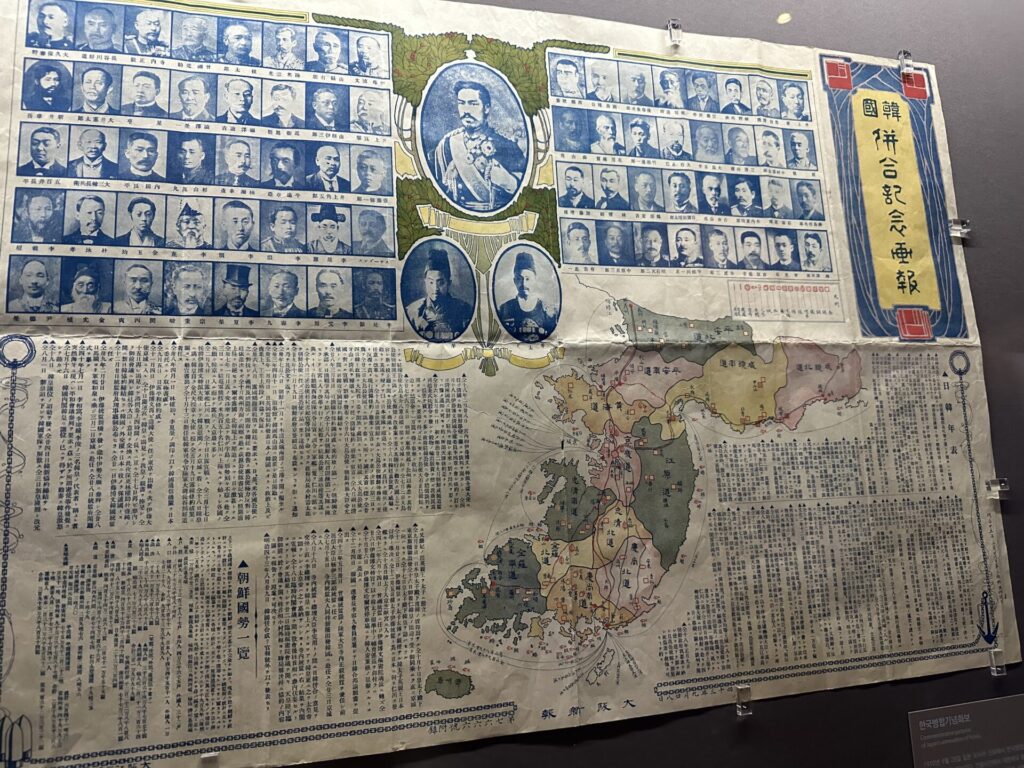

韓国併合

列強の間で朝鮮半島の主導権をめぐる争いが続いた末、日本が日清戦争・日露戦争を通じて影響力を強めた。

1910年、日本は朝鮮半島を正式に併合。

以後、韓国(当時の朝鮮)は約35年間、日本の植民地となり、独立した国家としての地位を失った。

日本の敗戦後、南北に分断

1945年、日本が第二次世界大戦に敗れると、朝鮮半島はようやく日本の支配から解放される。

ところが、連合国は朝鮮人の自治能力を信じなかったため、朝鮮半島は南北に分断されてソ連軍とアメリカ軍に統治されることになった。

| 北緯38度以北→ソ連軍 | ソ連は北朝鮮を共産化・衛星国化するという明確な目標を持っていて、金日成を指導者として育成した。 |

| 北緯38度以南→アメリカ軍 | アメリカは南朝鮮に民主主義を導入するという理念を持ってはいたが、具体策は持っていなかった(→混乱)。 |

韓国は「ようやく独立を取り戻した」と思った矢先に、国家が二つに割れてしまったのである。

その後、南北朝鮮をどう統一するか?どんな政治体制にするか?に関して南朝鮮内部・アメリカ・ソ連それぞれの思惑が交錯。

最終的に、朝鮮半島に2つの国が生まれることとなった。

- 北(ソ連側):朝鮮民主主義人民共和国(1948年)

- 南(アメリカ側):大韓民国(1948年)

朝鮮戦争

朝鮮半島が南北に分かれたわずか数年後の1950年、朝鮮戦争が勃発する。

北朝鮮が南へ侵攻し、アメリカや中国も参戦し、朝鮮半島全体が戦場となった。

1953年に休戦協定が結ばれたものの、戦争は終わっておらず、現在も「休戦中」という状態が続いている。

朝鮮戦争の休戦下、強権的国家に

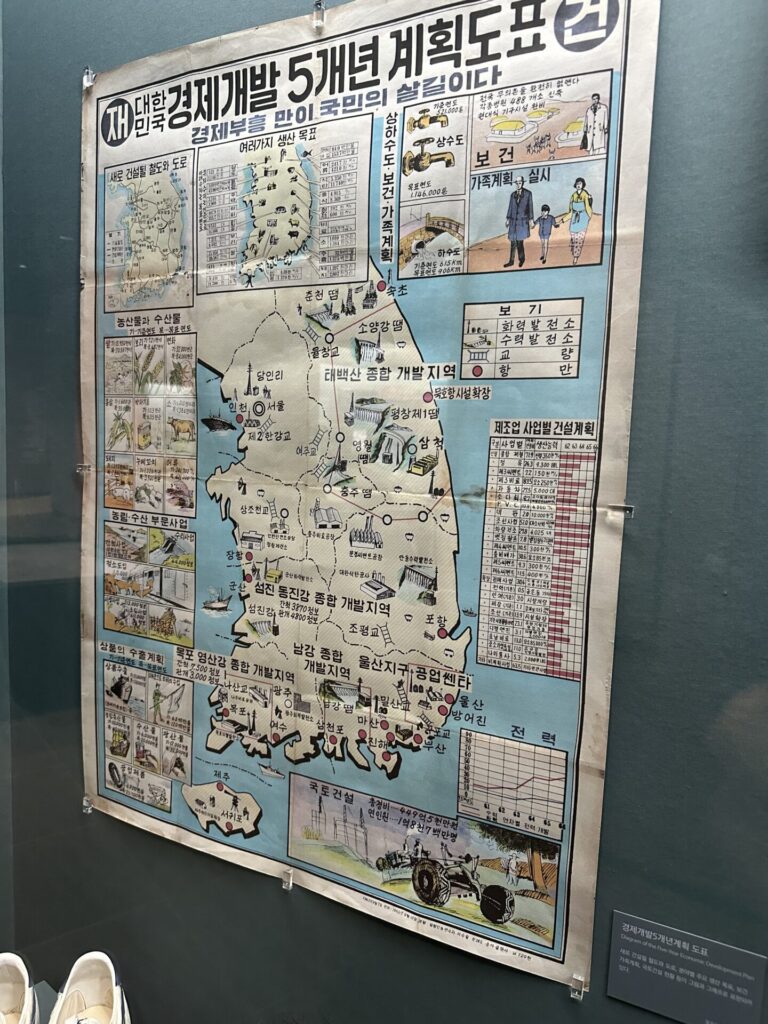

戦後の韓国は、限られた資源を効率よく使って復興する必要があった。そこで、韓国政府は一部の大企業(=財閥)に支援を集中する戦略を取った。

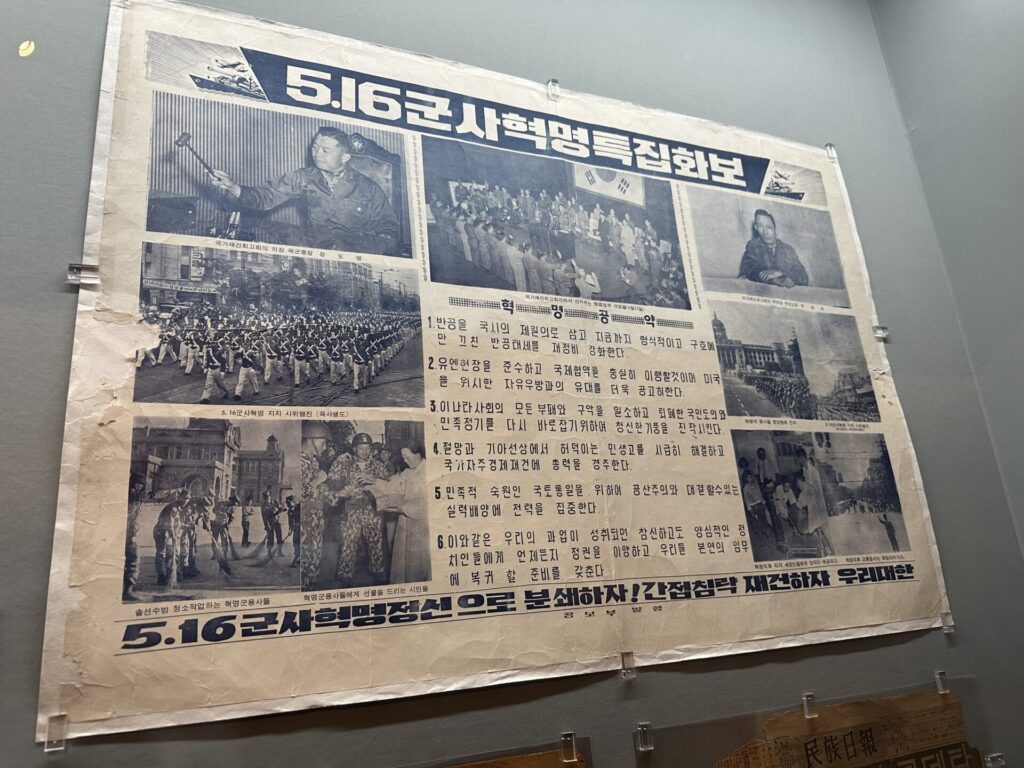

1961年、クーデタで政権を握った軍人の朴正煕(パク・チョンヒ)は、強権的な体制で経済を引っ張った。この時期、「漢江の奇跡」と呼ばれる急成長が起きた。

- 流れ

-

李承晩

朴正煕 政権(1963〜79)

全斗煥 政権(1980〜88)

盧泰愚 政権(1988〜93)

民主化の実現

1987年の民主化運動の結果、韓国は本格的な民主国家へと移行する。

以後、保守と革新が交互に政権を取る時代に入った。

| 大統領・時期 | 特徴 |

|---|---|

| 金泳三(1993-98) | 32年ぶりの文民大統領、民主化の象徴 |

| 金大中(1998-2003) | ノーベル平和賞、南北会談 |

| 盧武鉉(2003-08) | 革新、金大中の後継者 |

| 李明博(2008-13) | 保守、経済重視 |

| 朴槿恵(2013-17) | 保守、弾劾され退陣 |

| 文在寅(2017-22) | 革新、南北融和を模索 |

| 尹錫悦(2022-25) | 保守、対北強硬派、弾劾され退陣 |

| 李在明(2025-) | 革新 |

重要ポイント

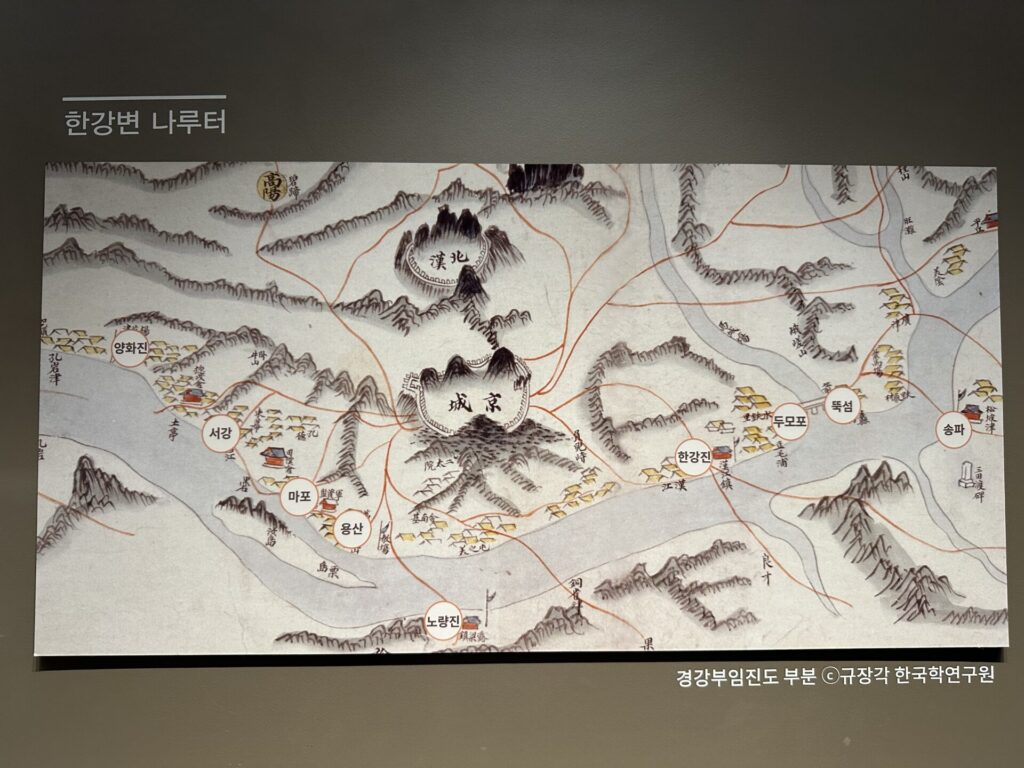

ソウル周辺の平野を手に入れた国が有利

朝鮮半島で最も重要な平野の一つが、今のソウル周辺、漢江(ハンガン)流域である。

川の水で農業がしやすく、交通の便も良いこの土地を手に入れた国が、力をつけていくことになる。

中国とは違って、分裂しにくい

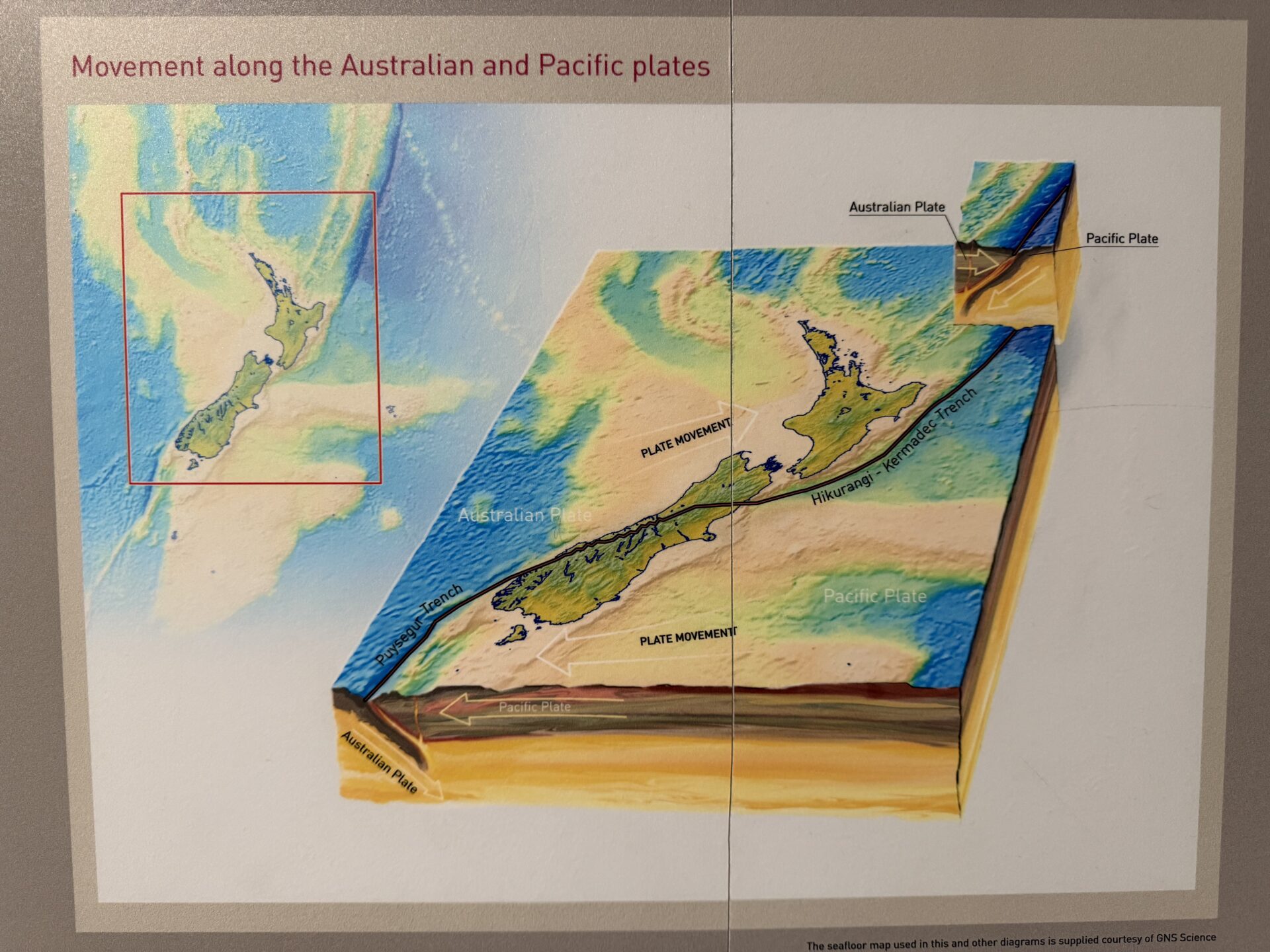

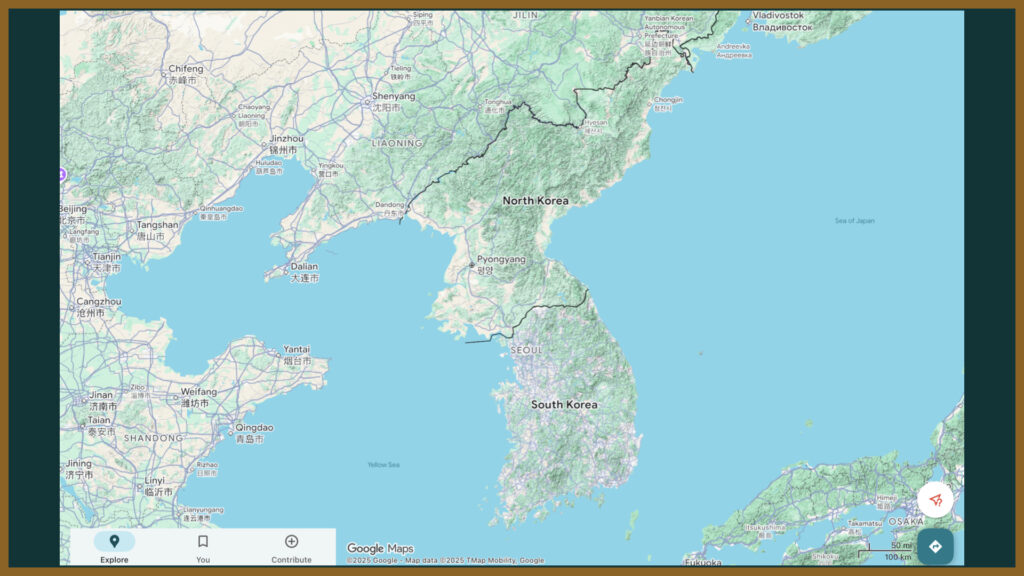

朝鮮半島は、地理的にも思想的にも統一王朝の成立に向かいやすい地域だった。

第一に、朝鮮半島には山が多く、大河が流れる広い平野はごく限られているからである。このような地形では、大きな独立した地方勢力が育ちにくく、半島東部の比較的温暖で大きな平野(漢江周辺)を手に入れた国が全体を一つにまとめて支配する方向に向かいやすかった。

第二に、朝鮮半島が中国という大国のすぐ隣にあるからである。いつ中国が攻め込んでくるかわからないという危機感がある中、朝鮮半島は小国が分立している場合ではない。

第三に、中国から伝わった儒教の考え方の影響を強く受けてきたからである。儒教では、国の中心に「天子(皇帝)」がいて、地方にはその命令を受けた官僚が支配に行くというモデルが理想とされた。朝鮮王朝でもこのモデルが採用され、王が選んだ官僚が全国を治めるしくみ(科挙制度)が作られた。こうして「中央が決めて、地方はそれに従う」という価値観が社会全体に根づいていった。

現代の「南北分裂」は例外的な時代

朝鮮半島は統一王朝の成立に向かいやすい地域だったということを考えると、南北に分かれている今の朝鮮半島の姿は、歴史的に見て「例外的」であることがわかる。

そしてそのような分裂状況をもたらすことにつながる大きな出来事が、日本による韓国併合である。

朝鮮戦争は「強いもの」をさらに強くした

さらに、韓国という国家のかたちを現在のように決定づけた出来事として、1950年に始まった朝鮮戦争も重要である。

日本の植民地支配のもとでは韓国内に自前の資本や産業が十分育っておらず、経済の土台が脆弱だった上で、朝鮮戦争によって広い範囲の都市や産業基盤が破壊された。

そんな中で、限られた予算や時間で復興を成し遂げるため、政府は限られた大企業=「財閥」に依存する経済戦略をとらざるを得なかった。

また、戦争は現在も「休戦中」という形で終わっておらず、北朝鮮との緊張状態が続いている。こうした中で、国の防衛や外交、経済を一手に引き受けられる強力なリーダーシップが求められ、大統領に強い権限が集中する体制がつくられていった。

軍事政権時代、とくに朴正熙政権は「反共主義」を掲げて長く政権を維持し、経済政策と安全保障を強力に推し進めた。

つまり、朝鮮戦争という非常事態が、「すでに強かったもの」にさらなる力と正統性を与える結果となったのだ。