ヨーロッパの文化のポイントをわかりやすく(民族・言語・宗教)

学校の地理の授業でヨーロッパの民族・言語・宗教の勉強をする際、だいたい次のように教えられるんじゃないかと思う。

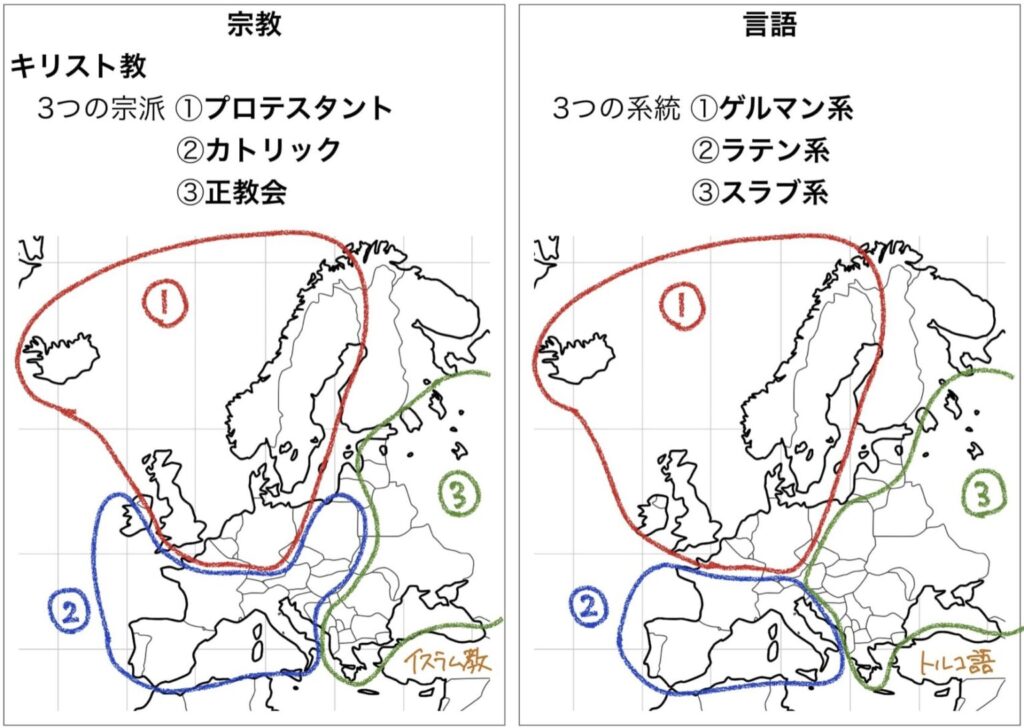

民族・言語の分布

- 北西部→ゲルマン系

- 南部→ラテン系

- 東部→スラブ系

宗教の分布

- 北西部→プロテスタント

- 南部→カトリック

- 東部→東方正教

基本的にこの理解で十分だと思うけど、この記事ではこの区分の背景をもう少し深掘りしてみたい。

理解とは「知識と知識のつながり」をつかむこと。知識のつながりが増えれば増えるほど、視野が広くなるし、これから新しいことを学ぶときも理解しやすくなる!

なぜ民族・言語・宗教について学ぶのか?

ヨーロッパという地域の本質は、「異なる人々が出会い、衝突が起きやすい場所である」ということ。

地域の本質、そして衝突を避けるためのEUという取り組みの本質を理解するために、その前提となっている「異なる人々」を内包しているという事実、多様性について学ぶ!

参考:ヨーロッパの本質:なぜ争いから逃れられない地域なのか?

ヨーロッパの多様性の背景(超ざっくり)

インド・ヨーロッパ語族の拡散と分裂

ホモ・サピエンスは数万年前にアフリカを出て、中東や黒海北部(現在のウクライナあたり)を経由してヨーロッパへ広がった。

その後、ウクライナ〜ロシア南部の草原地帯にいた人々が東西に拡散。一部は南アジアに(アーリア人)、一部はヨーロッパに(ケルト・ラテン・ゲルマン・スラブなど)広がったと考えられている。

こうして、ヨーロッパと南アジアに「同じ言語的ルーツを持つ人々」が広がった。彼らが話していた言語はルーツをたどると共通の祖語にたどり着くので、このタイプの言語のことをまとめて「インド・ヨーロッパ語族」という。

※のちに、中央アジア~アナトリア(現在のトルコ)にアルタイ語族系の民族(例:テュルク系=トルコ人)が西から侵入したため、インド・ヨーロッパ語族の地理的連続性は現在、分断された形になっている。

各語派の拡がり

ケルト語派

かつてはヨーロッパ全域に広がっていたが、ゲルマン人やローマ人に追いやられた。

現在はアイルランド・スコットランド・ウェールズ・ブルターニュなどの限られた地域に残る。

ラテン語派

古代ローマ帝国の中で広まったラテン語の系譜。だからヨーロッパの南の方でラテン語派の言語を話す人々が今でも多い。

現在のフランス語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語・ルーマニア語などが該当。

ゲルマン語派

古代ローマの外にいた人々(バルト海沿岸を原住地とするゲルマン人)が使っていた言語の系譜。

4〜5世紀、アジア系のフン人に圧迫されて西ヨーロッパへ大移動(ゲルマン大移動)。

こうして、ヨーロッパ各地にそれぞれ異なる言語を喋る人がグチャっと散らばって存在することになった。

現在の英語・ドイツ語・オランダ語・スウェーデン語などがこの系統。

※スカンディナヴィア半島やユトランド半島に住んでいたノルマン人(ゲルマン系の一派)は、8世紀以降ヨーロッパ各地に海上遠征を行い、フランス北部(ノルマンディー)、イギリス、イタリア南部、ロシアなどに侵入・定住。

スラブ語派

カルパティア山脈の北方からウクライナ〜ベラルーシあたり(ドニエプル川流域)を原住地とする人々(スラブ人)が話していた言語の系譜。

スラブ人は、ゲルマン人の大移動前にゲルマン人が住んでいたビザンツ帝国北方の広大な地域(東ヨーロッパ)に広がった。

- 東スラブ人:現在のロシア・ウクライナ・ベラルーシへ移動した人々

- 西スラブ人:ポーランド・チェコ・スロバキアへ移動した人々

- 南スラブ人:セルビア・クロアチア・ブルガリアなど、バルカン半島へ移動した人々

その他

トルコ系の侵入

トルコ系の騎馬遊牧民(テュルク系)が中央アジア〜カスピ海北部の草原地帯からヨーロッパに侵入。現在ブルガリアにはその名残がある。

※だからブルガリアヨーグルト。遊牧民っぽいよね。

ウラル系の侵入

9世紀、カスピ海北西~南ロシアの草原地帯から移動。カルパチア盆地(現在のハンガリー)に定住し「ハンガリー王国」の起源に。

現代のハンガリー人(マジャール人)の祖先。ハンガリー語は今でもウラル語族に属しており、ヨーロッパでは異質な言語。

イスラーム勢力の侵入

ユダヤ人の侵入

ディアスポラによって各地に移住し、とくに東ヨーロッパ(ポーランド・ロシア)には中世以降多数が定住。

ロマの侵入

インド北西部を起源とする移動型民族。中世以降ヨーロッパに広がり、現在でも少数民族として差別・貧困の対象となっている。

ヨーロッパは多様な民族を内包

このように、ヨーロッパはたくさんの「異なる人々」を内包している…!それぞれの地域で、自分とは異なる人々と混じり合って同化していったり、独自文化を守り続けたりして今に至る。

とにかくヨーロッパは多様性が特徴。→だから小さな国がたくさんある。

ここに宗教が絡む…!

もともとヨーロッパ全体にはキリスト教(カトリック)が広がっていたが、ローマ帝国の東西分裂により、次第に東方正教とカトリックに分裂。

- 西ヨーロッパ(ラテン語文化圏):カトリック

- 東ヨーロッパ(ギリシア語文化圏):東方正教(正教会)

さらに、16世紀の宗教改革によってカトリックの権威に疑問を抱いた人々がプロテスタントを形成。

- 北西ヨーロッパ(ドイツ・イギリス・北欧):プロテスタント

このようにして宗教の分裂が、国家・文化の分断と重なる形で進んでいった。

近年では、かつての植民地(北アフリカ・南アジアなど)からの移民や、紛争地からの難民がヨーロッパに移動。

- フランス → アルジェリアなど北アフリカ

- イギリス → インド・パキスタン

- ドイツ → トルコ

これにより、イスラム教徒の人口が急増している。

まとめ

ヨーロッパは、言語・民族・宗教の多様性が入り混じった場所であり、それゆえに対立も多い。

- 「言葉が違う」「宗教が違う」ことで、誤解・不信・排除が起きやすい

- 多様性が豊かさを生み出す一方で、争いの火種にもなってきた

このような背景を理解してこそ、EUという「多様な国家が連携しようとする試み」の意味が見えてくる。

参考文献

木村靖二他(2023). 『世界史探究 詳説世界史』. 山川出版社.

帝国書院編集部(2025). 『最新世界史図説タペストリー 二十三訂版』. 帝国書院.

帝国書院編集部(2021). 『新詳 資料地理の研究』. 帝国書院.

ジャレド・ダイアモンド(2013). 『銃・病原菌・鉄 上巻』. 草思社.