ヨーロッパの本質:なぜ争いから逃れられない地域なのか?

「ヨーロッパは争いから逃れられない地域」

これが、ヨーロッパという地域を理解する上での本質だと僕は思っている。

この記事では、ヨーロッパを学ぶときに持っておくと役立つ視点を、わかりやすく整理してみたい。

そもそも、なぜ争いは起きるのか?

争いの根っこには、「違い」がある。

人は、自分とは異なるものと出会うと、不安を感じたり、嫌悪を抱いたりすることがある。考え方ややり方が食い違えば、「どっちが正しいのか?」という争いに発展することもある。

つまり、異なるもの同士が出会うことで、争いは生まれやすくなるのだ。

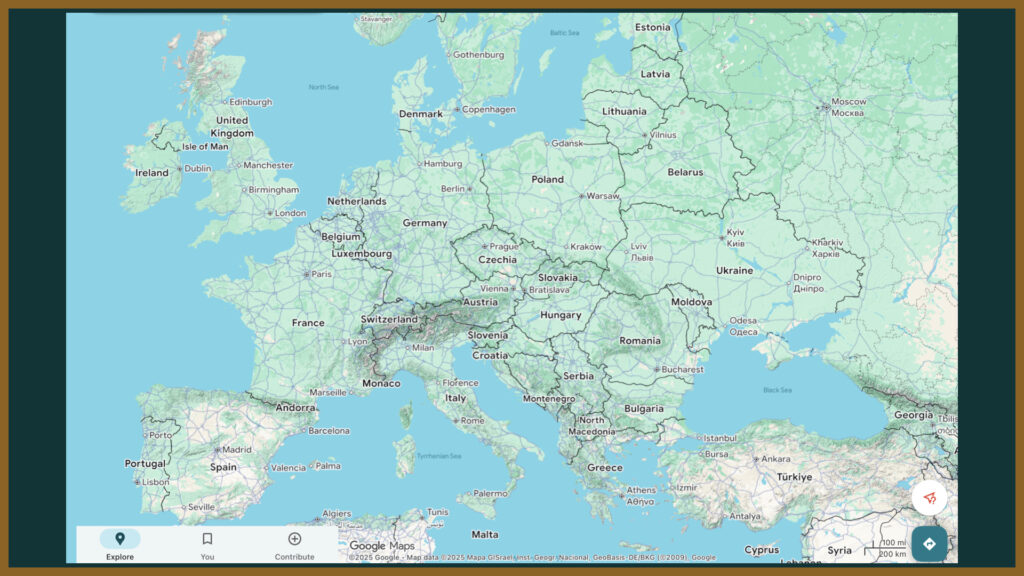

ヨーロッパは、異なるもの同士が出会いやすい場所

ヨーロッパは、異なる人びとや文化が出会いやすい地域である。だからこそ、歴史を通じて争いが絶えなかった。

では、なぜヨーロッパでは「異なるもの同士が出会いやすい」のだろうか?

①外から人が入ってきやすい

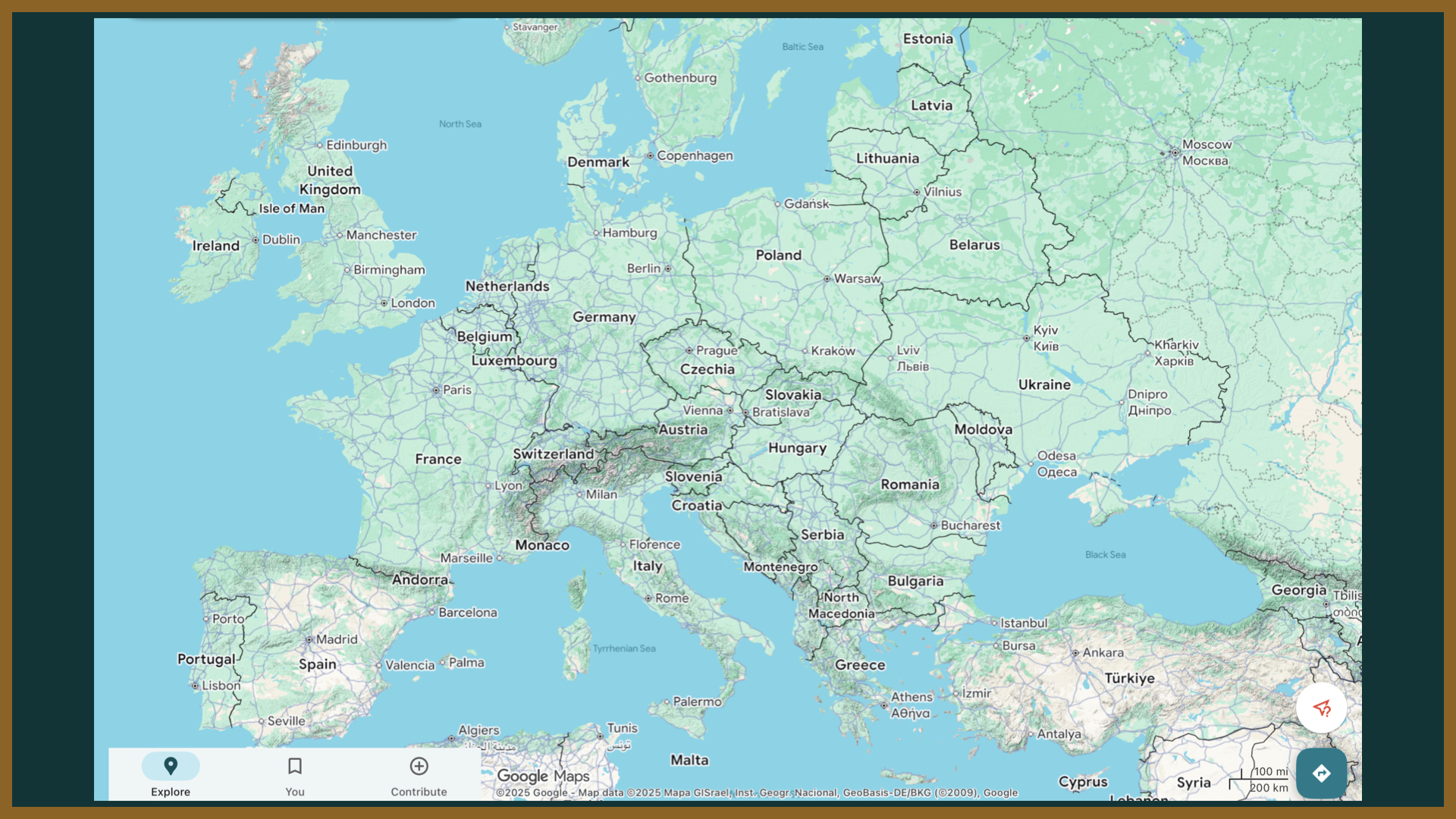

ヨーロッパは、中央アジア・中東・アフリカに近く、外の世界とつながりやすい場所にある。

しかも、砂漠や高い山といった「移動をさまたげる自然の壁」が少ない。

さらに、ヨーロッパの気候はとても恵まれている。乾燥した中東やアフリカに比べると、雨もあり、寒すぎず暑すぎず、人が暮らしやすい。

だからこそ、多くの民族が「ここで暮らしたい」と思い、ヨーロッパに移動してきた。

参考:ヨーロッパの文化のポイントをわかりやすく(民族・言語・宗教)

②ヨーロッパの中でも人の行き来がしやすい

ヨーロッパは、全体的に地形の起伏がそれほど激しくなく、高い山や大きな砂漠のような「自然の壁」が少ない。そのため、地域と地域のあいだの移動がしやすい。

つまり、ヨーロッパの中にいる人々同士が、簡単に出会いやすい構造になっているということだ。

ヨーロッパは、「民族的に分断されやすい」一方で、「侵攻しにくくはない」構造を持つがゆえに、争いが絶えない地理的必然性を持っていた。

参考:ヨーロッパの地形と気候をわかりやすく:用語の丸暗記にならないために

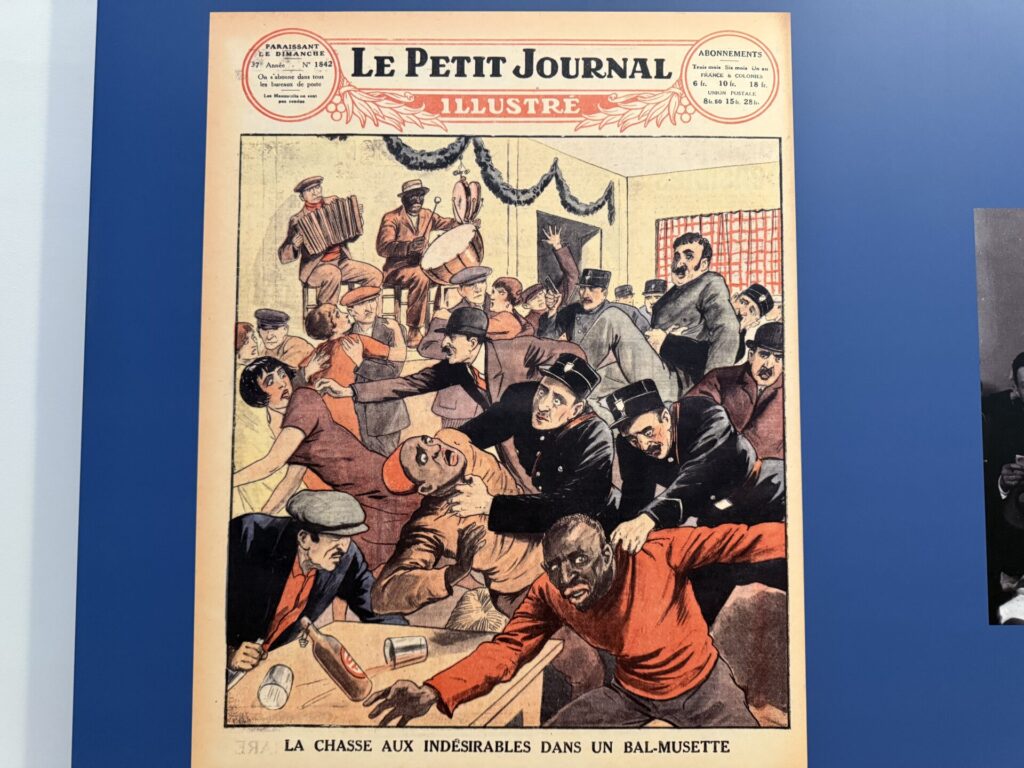

実際、ヨーロッパでは多くの争いが起きてきた

十字軍、宗教戦争、王位継承戦争、領土拡大戦争、ナショナリズムの衝突。そして、第一次世界大戦や第二次世界大戦。

歴史を振り返ると、ヨーロッパでは本当に多くの戦争が繰り返されてきた。

なぜそんなにも争いが多かったのか?

それはここまで述べてきたように、ヨーロッパが「外から人が入りやすく」「中でも人の行き来がしやすい」場所だからだ。

つまり、異なる人々が出会い、衝突が起きやすい構造をもった地域なのだ。

参考:ヨーロッパの争いの歴史と、争いを防ぐための人類の知恵・試行錯誤

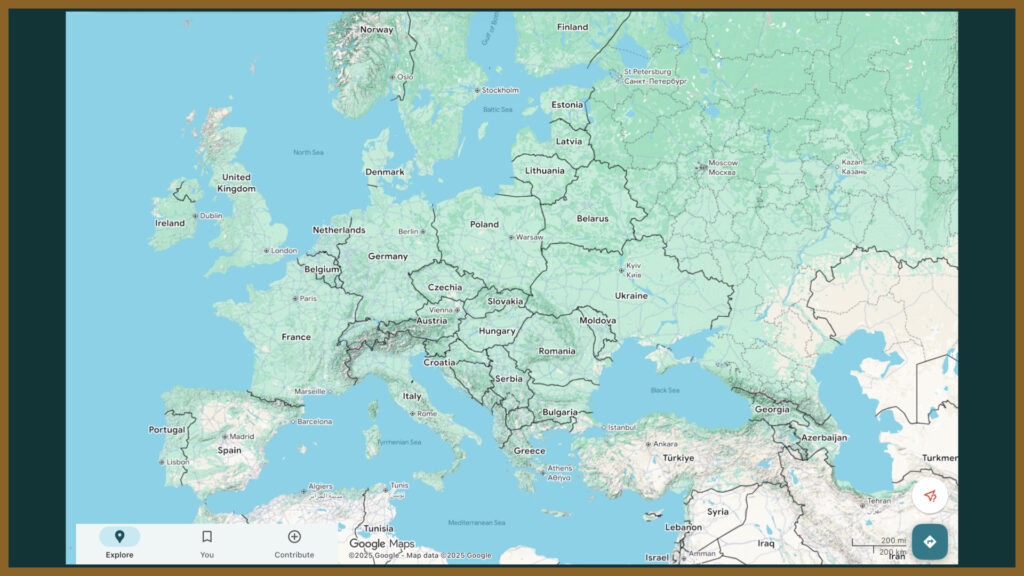

ヨーロッパは国が多い

ところで、ヨーロッパって「やたら国が多いな」と思ったことはないだろうか?

僕は、この国の多さも、争いと深く関係していると考えている。

たくさんの民族がそれぞれ自分たちの国を持ち、「うちはうち、よそはよそ」と境界線を引くことで争いを避けようとしてきた。

つまり、国が細かく分かれているのは、「争いを防ぐための知恵」だったのではないかと思うのだ。

もちろん、ここで話したことはかなりざっくりとした整理にすぎない。実際には、もっと複雑な歴史や政治的背景が絡んでいるはず。

けれど、こうした視点を持ってヨーロッパの歴史や地理を見ると、ヨーロッパへの理解が深まりやすくなると思う。

まとめ:ヨーロッパを学ぶ視点

ヨーロッパは、異なるものが出会いやすく、だからこそ争いが生まれやすい地域である。

そして、そうした中で人々はずっと、

- 「どうすれば争いを防げるのか」

- 「どうすれば異なるもの同士が共存できるのか」

を模索し続けてきた。

これが、ヨーロッパを理解するうえでの本質的な視点だと思う。

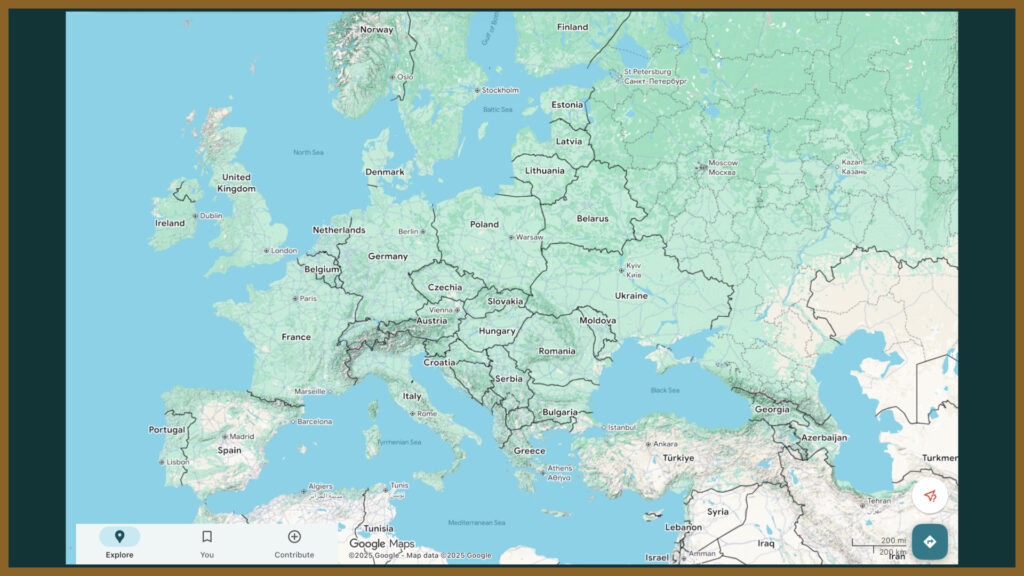

たとえば、EU(ヨーロッパ連合)という取り組みは、「放っておけば争いが起きてしまう」この地域で、「どうすれば争いを防げるのか?」という問いに対する、人間が考え出した一つの仮説だと考えることができる。