日本の水産業の変化と背景:なぜ日本の漁獲量は減ったのか?

高度経済成長期は遠洋漁業が盛んだった

かつて日本は、世界でも有数の漁業国だった。

特に1980年代頃までは、遠洋漁業の漁獲量は現在よりもはるかに多く、日本の漁船は世界中の海で操業していた。

なぜそんなことが可能だったのか?

理由①:魚を自由にとれた

1980年代初頭までは、EEZ(排他的経済水域)がまだ整備されておらず、各国の沿岸から200海里以内の海も「公海」として自由に操業できる状態だった。

そのため、日本漁船はアメリカ、ソ連、カナダ、南米、アフリカ沖など、世界中の海を移動して漁をしていた。

理由②:水産加工が盛んだった

当時の日本は、魚を国内で消費するだけでなく、

- 魚肉ソーセージ

- 冷凍すり身(特にアメリカのファストフード用)

などに加工して、世界中に輸出していた。

つまり、日本は世界の漁場を使い、世界市場に魚を届ける国でもあった。

理由③:「とれるだけとる」価値観だった

当時は、乱獲や資源の枯渇への意識がほとんどなかった時代。

「資源は無限」という考えのもと、

- 漁船の大型化

- 冷凍・冷蔵設備の進化

- ソナーによる魚群探知技術

などが進み、資源の持続性よりも「効率」と「経済性」が最優先されていた。

遠洋漁業の衰退と沖合漁業の発展

しかし、1973年をピークに遠洋漁業は衰退していく。

理由①:石油危機による燃料費の高騰

1973年の第一次石油危機をきっかけに、燃料費が大幅に上昇。

長距離航行を必要とする遠洋漁業にとって、燃料コストの上昇は致命的だった。

理由②:排他的経済水域(EEZ)設定

1982年の国連海洋法条約によって各国が自国の沿岸から200海里をEEZと宣言。

これにより、日本の漁船は自由に入れた他国の海域での操業が制限され、漁場が一気に縮小した。

理由③:商業捕鯨の禁止

1980年代には商業捕鯨が国際的に禁止され、日本の伝統的な漁業の一部が制限されるようになった。

1980年代以降、沖合漁業が衰退し輸入が増えた

遠洋漁業に代わって発展したのが沖合漁業。

比較的近場の海域で操業するため、コストを抑えつつ一定の漁獲が可能だったが、それも長くは続かなかった。

1980年代後半以降、日本は魚介類の輸入に大きく依存するようになる。

理由①:水産資源の減少

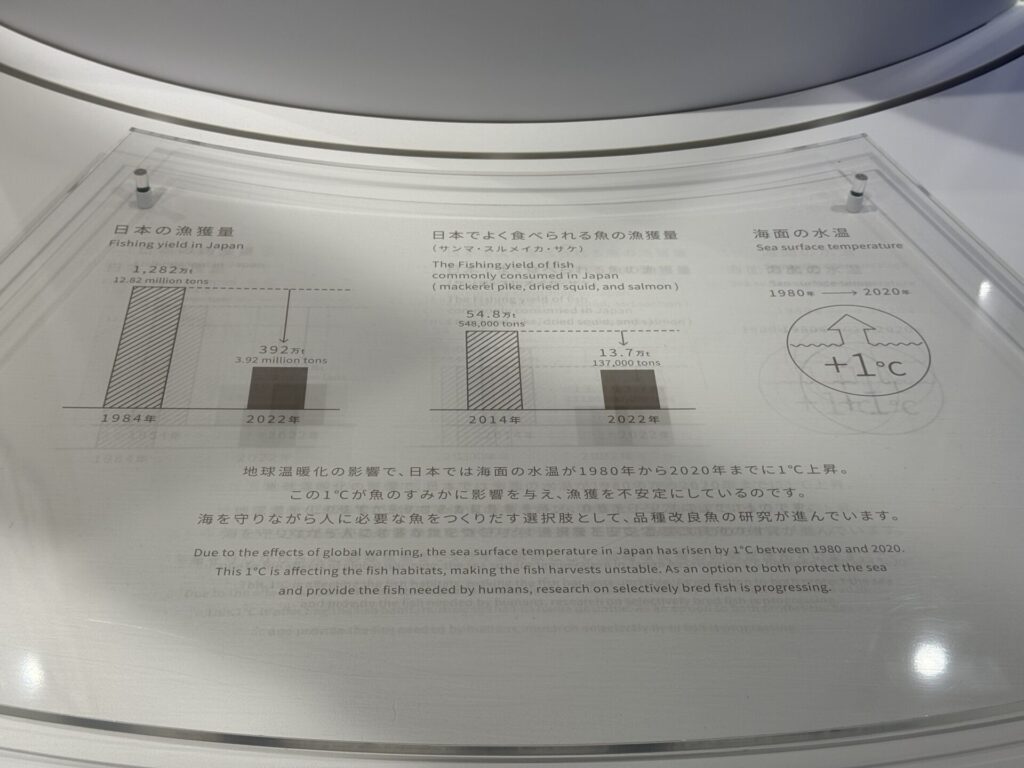

漁業の効率化によって短期間で大量に漁獲するようになった結果、沿岸・沖合の資源が急減。

漁獲規制や禁漁措置が取られるようになり、漁獲量が次第に減少した。

理由②:1985年プラザ合意による円高

プラザ合意後、急激な円高が進行。

外国の水産物を安く輸入できるようになり、国内で漁をするよりも輸入したほうがコスト的に有利になった。

2000年代半ばから輸入も減少傾向に

日本の魚介類の輸入量は2000年代半ばをピークに減少傾向に転じた。

理由①:日本人の魚離れ

かつては魚が食卓の主役だったが、2000年代以降、

- 調理に手間がかかる

- 若者の嗜好が肉や洋食にシフト

- 単身世帯や共働き家庭の増加で、簡単な料理が好まれる傾向

これらの要因が重なり、1人あたりの魚の消費量は約半分に減少した。

理由②:世界的な魚価の上昇

中国や東南アジアなどの新興国で魚の需要が増加。

特にエビ・マグロ・サーモンなどの価格が高騰し、日本が頼ってきた輸入品の価格が上昇。

さらに円安の進行で輸入コストが増大した。

現在

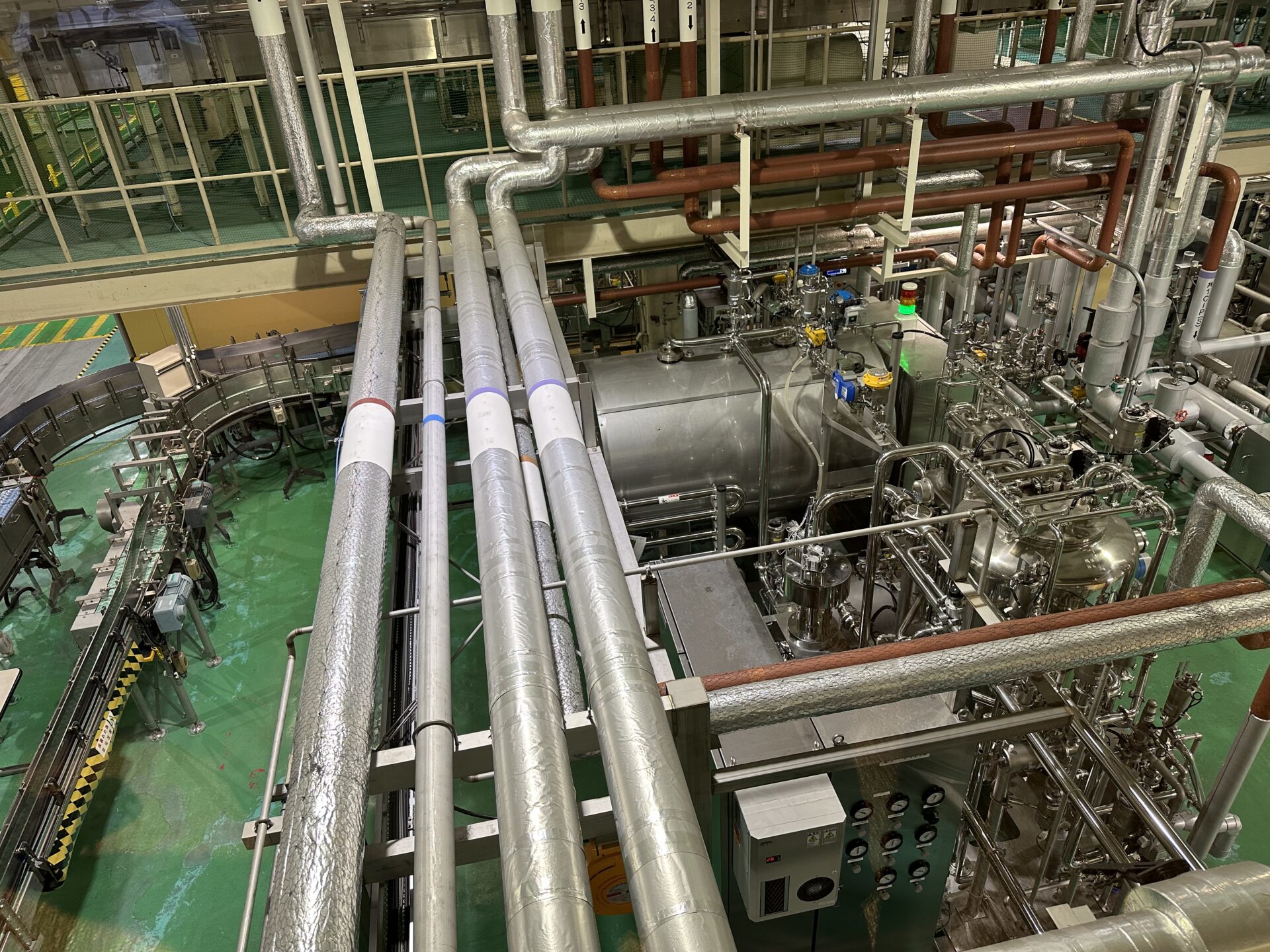

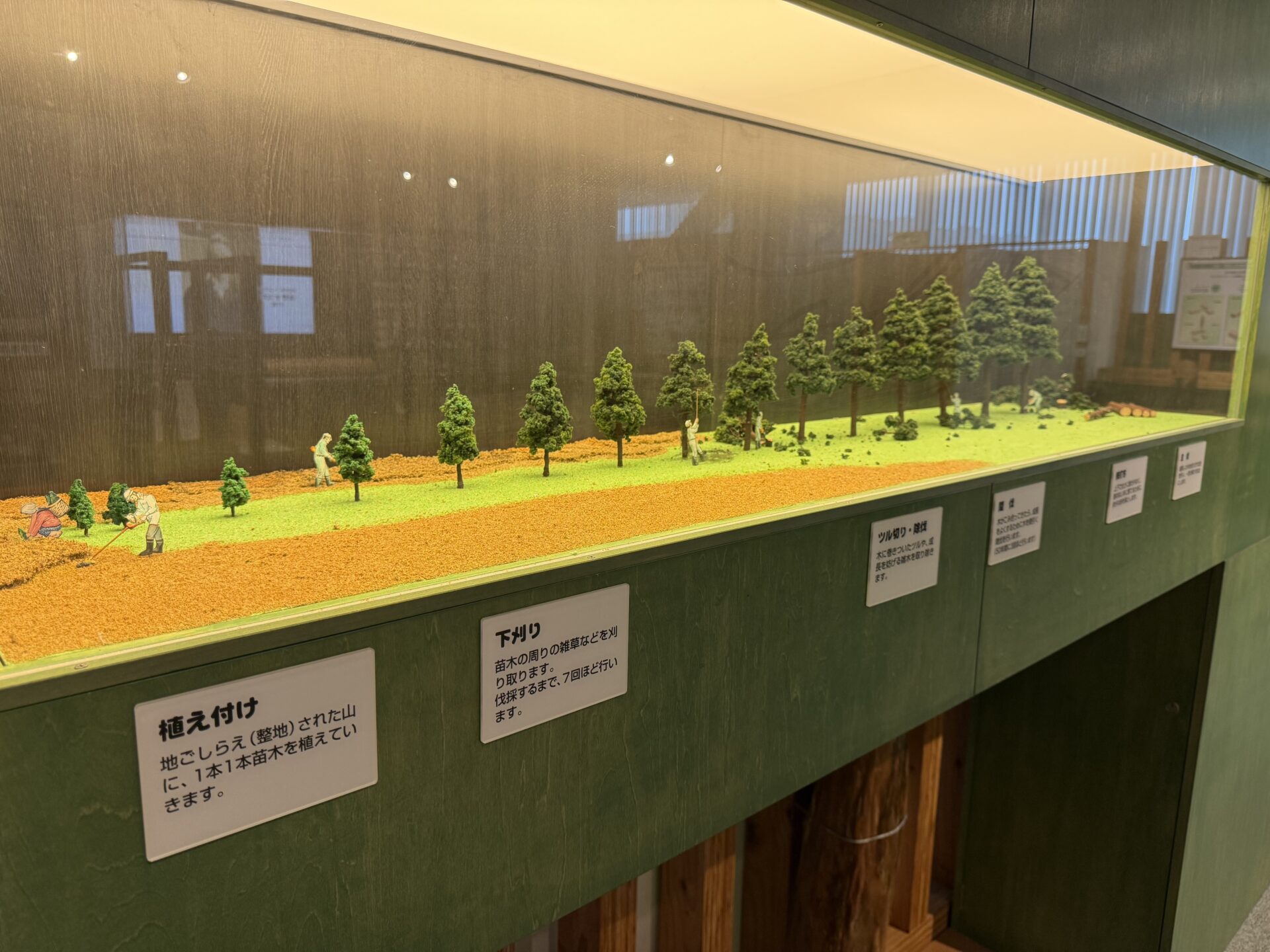

養殖

- 真珠:英虞湾(三重)、五ヶ所湾(三重)、大村湾(長崎)

- 牡蠣:波が静かなリアス式海岸などが適する。チェサピーク湾(アメリカ)、広島湾(広島)、松島湾(宮城)

- 海苔:河川が流入する波静かな遠浅の海が適する。瀬戸内海、九州

- ウナギ:鹿児島、愛知