台湾はどんな場所?

台湾は、それ自体が特別な「強さ」を持っているわけではない。

でも、他の地域の事情によって、時代ごとに特別な意味を持たされてきた。

台湾を理解するためのポイント

地理的に特別な価値があるとは言いがたい「辺境の地」

台湾は島国。

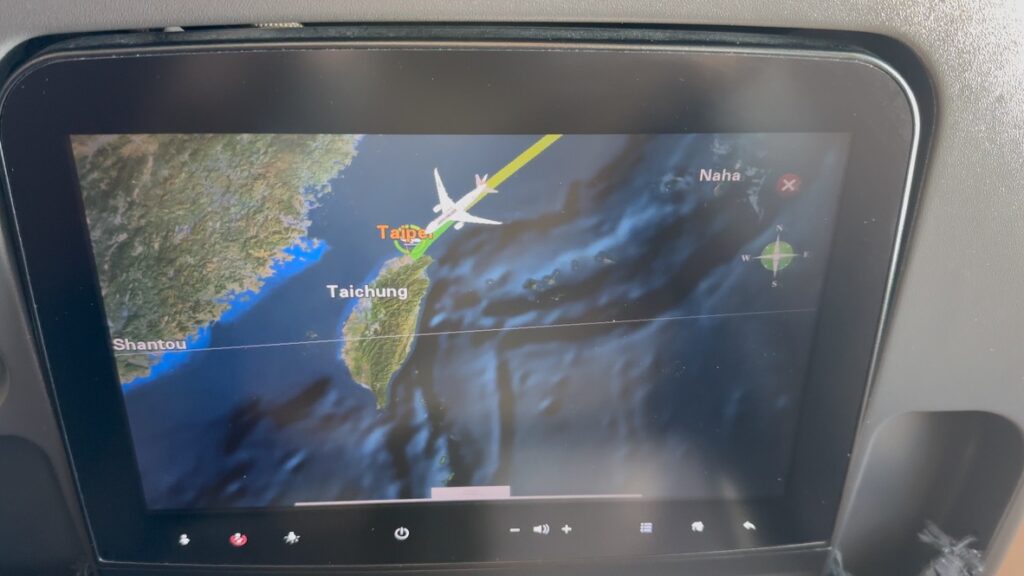

東側は広大な太平洋に面していて、そもそもこの方向から台湾にアクセスしてくる人はほとんどいない。では西側はどうかというと、沿岸は遠浅の海が広がっていて、大型の船をつけにくい地形になっている。

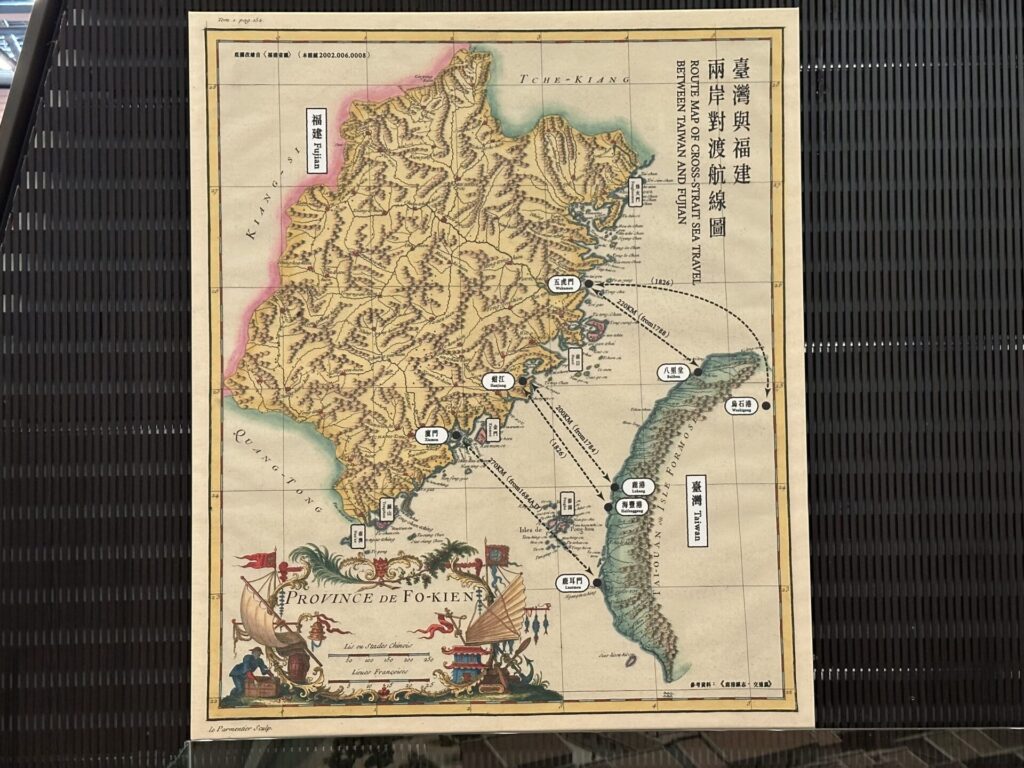

しかも、台湾海峡の向こうには、中国本土の廈門(アモイ)や福州のような天然の良港がある。だったらわざわざ台湾を港にする必要はない、という話になる。

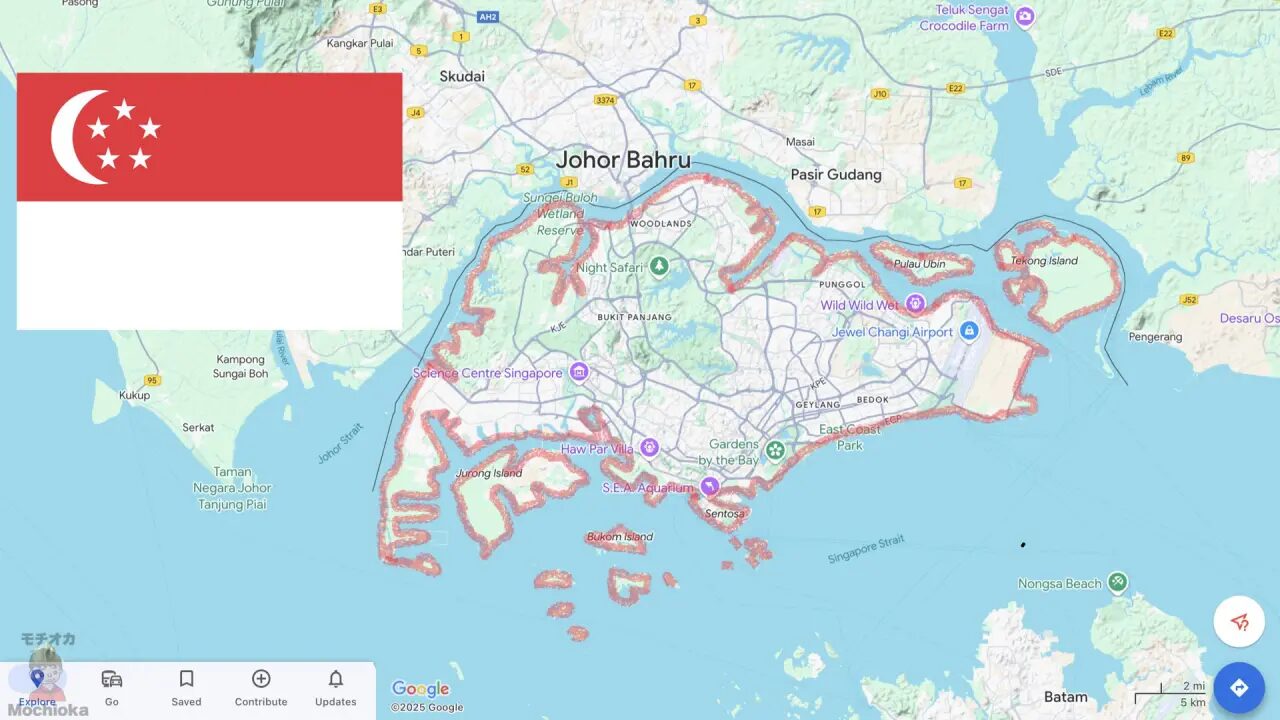

さらに言えば、台湾はシンガポールのように「必ず通らなければいけない航路の要衝」というわけでもない。

気候も、周辺地域と大きく違うわけではない。

こうして見ていくと、少し辛口な言い方にはなるが、台湾はもともと、地理的に特別な意味を持つ場所ではなかったと言える。

だからこそ、台湾は「積極的に支配すべき場所」とまでは見なされず、他国から侵略されにくい島だった。17世紀ごろまでは、台湾の先住民たちが比較的安定した暮らしを続けていたとされる。

中国の王朝が台湾をそこまで重要視していなかったことは、日清戦争で日本に台湾を割譲した事実からも見て取れる。本当に本当に大事な場所だったなら、そう簡単に手放すことはなかっただろう。

時代ごとに「ちょうどいい場所」として利用された

とはいえ、台湾がずっと無視されていたわけではない。

何か特別な事情があるときだけ、“ちょうどいい場所”として利用される――そんな歴史があった。

たとえば、

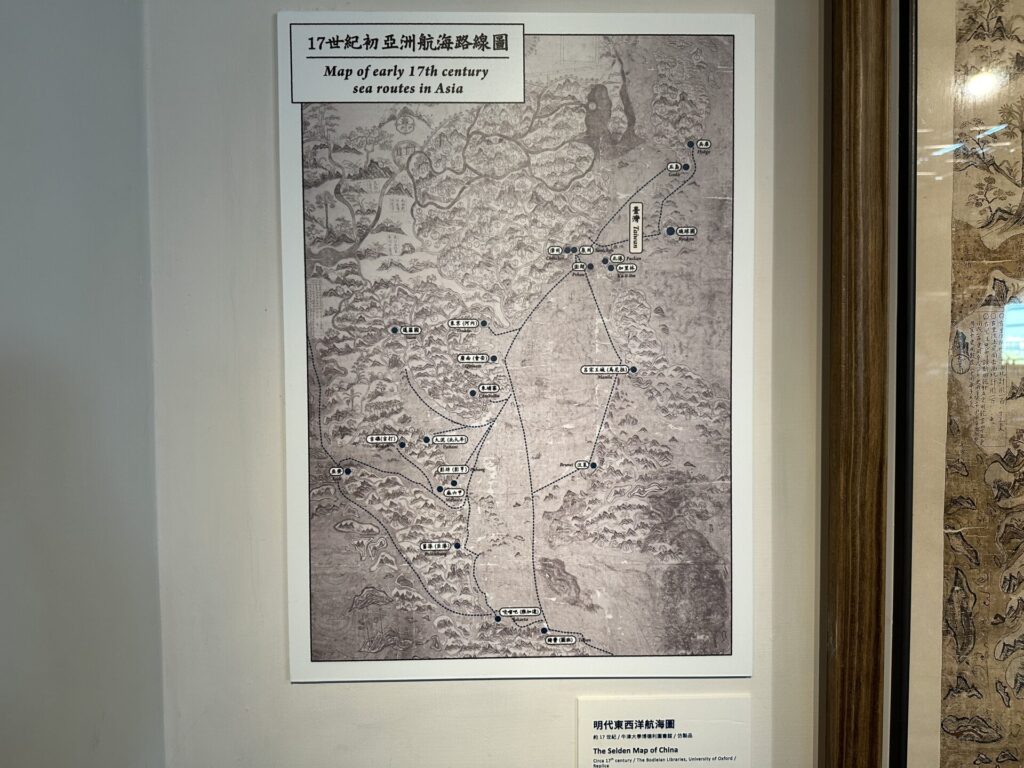

- 密貿易や海賊の拠点

- オランダが東アジアの植民地拠点として台南に進出(1620年代)

- 明清交代期に大陸政権と敵対する勢力が立てこもった(鄭成功など)

- 日本が「南進」の拠点として植民地化(1895〜1945年)

- 国共内戦に敗れた国民党政権の逃避先(1949年〜)

このように、台湾は常に「誰かにとって都合のいい場所」として使われてきた。そのたびに、台湾には異なる意味が与えられ、その姿を変えてきた。

独り立ち以降、「生き残る」ための戦略を展開

1949年、中国大陸での内戦に敗れた国民党政権が台湾に逃れ、そこで中華民国政府を存続させた。

その後、冷戦が深まる中で、台湾はアメリカを中心とする資本主義陣営にとって「共産主義の防波堤」という戦略的な意味を持つようになる。

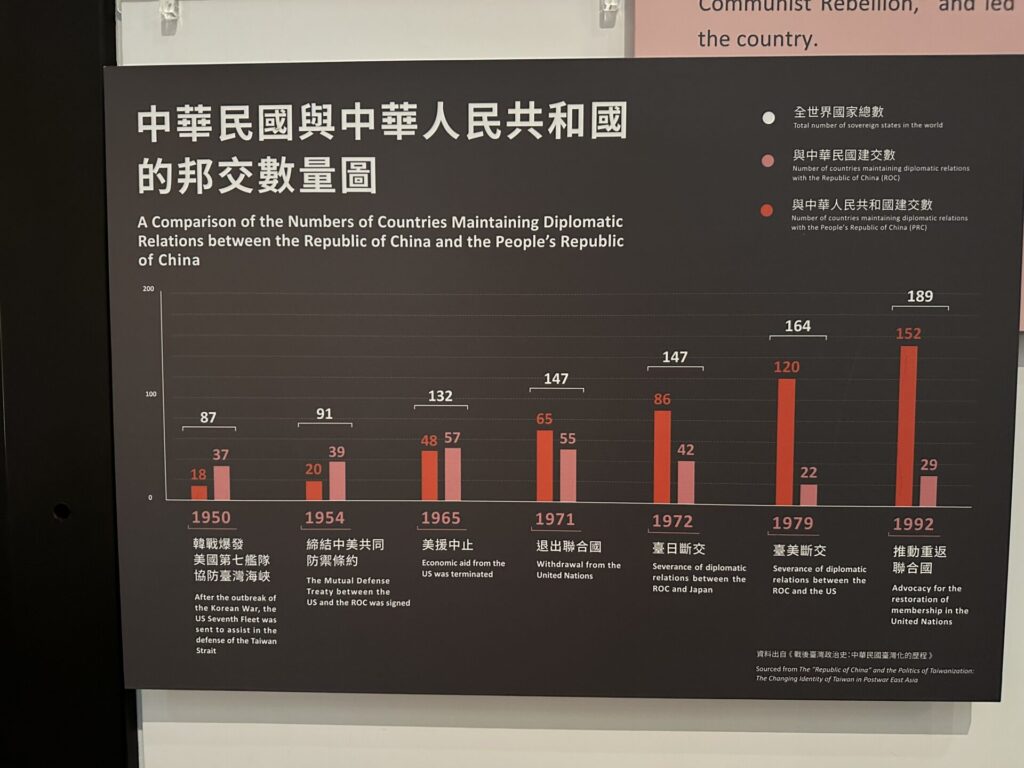

しかし、1970年代にアメリカが中国(中華人民共和国)と国交を結び、国連でも中国の代表権を奪われると、台湾の国際的な立場は一気に苦しくなった。

ちょうどその頃、蒋介石が病気により表舞台から退き、国内では民主化を求める声が高まっていた。

そこで台湾は、生き残るために独自の道を模索した。

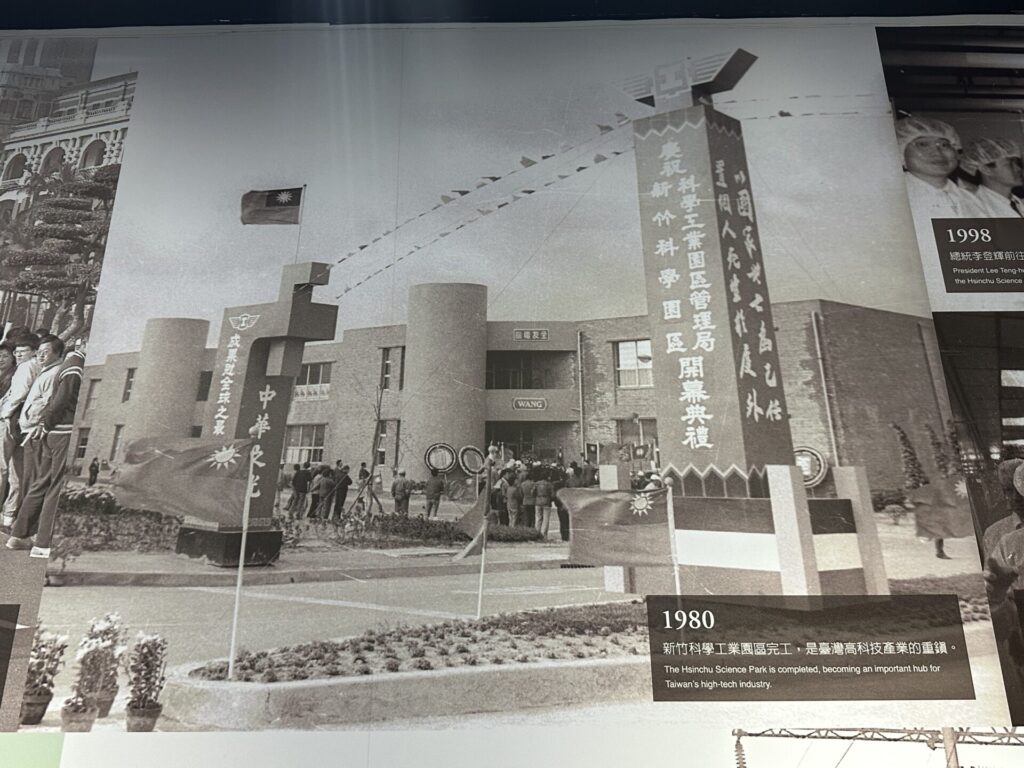

台湾は、半導体やIT産業などエレクトロニクス分野への大胆な投資を進め、「世界中に必要とされる存在」になることで、国際社会で生き残る道を探った。

また、単なるパフォーマンスではない、本格的な民主化改革を進めた。これは、国内の不満に応えるだけでなく、アメリカなど西側諸国からの支持を回復する戦略でもあった。

まとめ:台湾という場所の本質

台湾は、もともと地理的に重要とは言いがたい「辺境の地」だった。

しかし、その“目立たなさ”ゆえに、時代の大きな動きの中で何度も意味を持たされてきた。

そして、独り立ちしたあとには、外から与えられる意味ではなく、自ら価値を生み出し、戦略的に生き残ろうとしてきた。

そういう視点から台湾を見ていくと、現在の台湾の姿がより立体的に見えてくる。

では、台湾に関してもっと深掘りしていこう!

台湾のフィールド

(準備中)

- 温暖(南部は熱帯)

- 西側に遠浅の海が広がる

- 中国にとっての海洋の出口

- 東部に山脈がある

台湾の歴史

(準備中)

- 国共内戦での敗北と戒厳令

- 1970年代が転機

- 台湾にとっての民主主義:西側諸国からの支持を取り付けるための手段だった(社会主義の敗北が明らかになったタイミングで選挙を導入した?)

- 台湾にこだわる中国、昔はどうだった?

- なぜ今の中国は台湾にこだわるのか?

台湾の経済

(準備中)

- 世界の半導体工場:TSMC

台湾の社会

(準備中)

- 夜市

- 孫文

- 蒋介石