【地理】熱帯の特徴・暑い地域の暮らしをわかりやすく

樹木が見られる地域のうち、年間を通して気温が高い地域の気候。暑いので水分が蒸発しやすいけど、降水量がかなり多いので樹木が育つ。

暑さやスコールに対応するために人間は様々な工夫をしていて、熱帯の国々の文化には熱帯ならではの特徴がある。

熱帯の特徴

年間を通して気温が高い

【熱帯(A気候)の条件】

- 最暖月の平均気温10℃以上(=寒帯ではない)

- 最寒月の平均気温18℃以上(=亜寒帯でも温帯でもない)

=気温の年較差が小さい

※気温の年較差=1年間の気温の変化

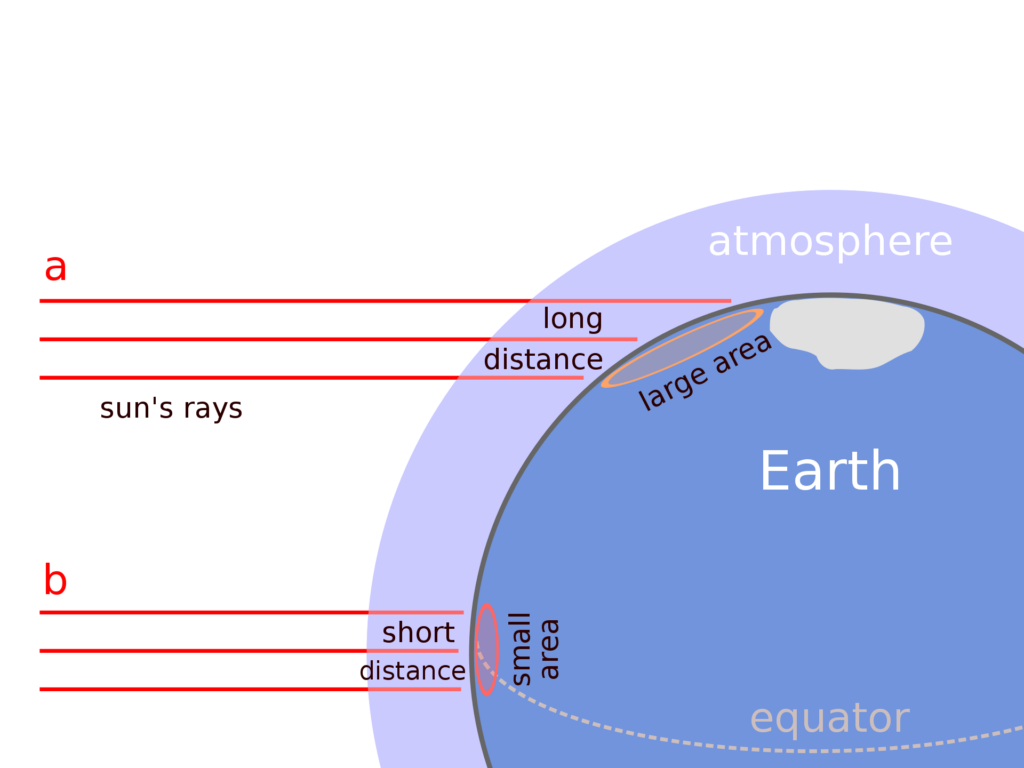

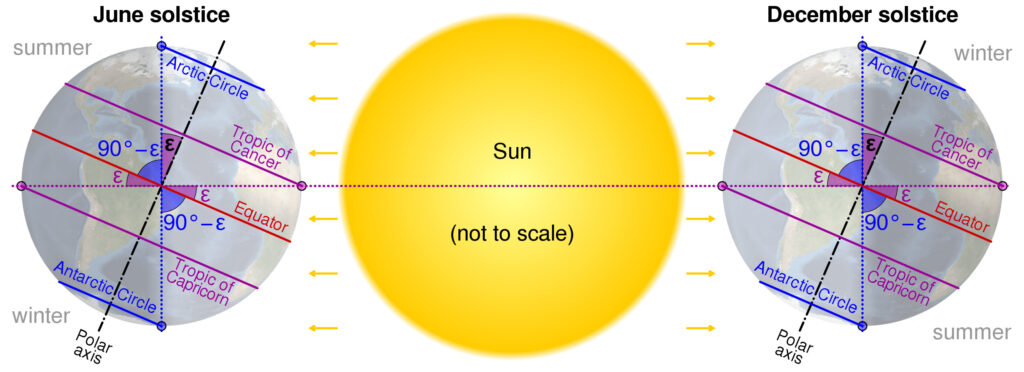

- 年間を通して気温が高くなる理由

-

地球が球体であることで、太陽光が地表に当たる角度が地域によって変わる。

その結果、太陽からの単位面積あたりの受熱量が、赤道に近いと大きくなり、赤道から遠いと小さくなる。

赤道に近い地域は年間を通して太陽からの単位面積あたりの受熱量が多くなる。

雨季は短時間の激しい雨が頻繁に降る

午後になるとスコール(急な強い雨)が降ることが多い。

- なぜ毎日のように短時間で大量の雨が降るのですか?

-

熱帯は上昇気流のスピードが速いから。

- なぜスコールは午後に多いのですか?

-

強烈な日射により気温が高くなる午後は、上昇気流のスピードが特に速くなるから。

雨季の長さにより3つの気候に分かれる

ただ、1年中暑くて降水量がかなり多い熱帯(A気候)の中でも、雨季の長さに違いがあり、大きく3つに分類して考えるのが一般的。

- ケッペンの気候区分における熱帯の定義

-

- ケッペンの気候区分の中の「樹木が見られる気候」のうち、

- 「年降水量が乾燥限界に達し(=乾燥帯ではなく)、

- 最暖月の平均気温が10℃以上で(=寒帯ではなく)、

- かつ最寒月の平均気温が18℃以上の(=冬でも暖かい)気候」

を熱帯と言う。

※熱帯は「A」と表す。ちなみに、乾燥帯はB、温帯はC、冷帯はD、寒帯はE。

- 一年中雨が多い→f(※ドイツ語feucht=湿潤)

- 夏に乾燥する→s(summerって思えばOK)

- 冬に乾燥する→w(winterって思えばOK)

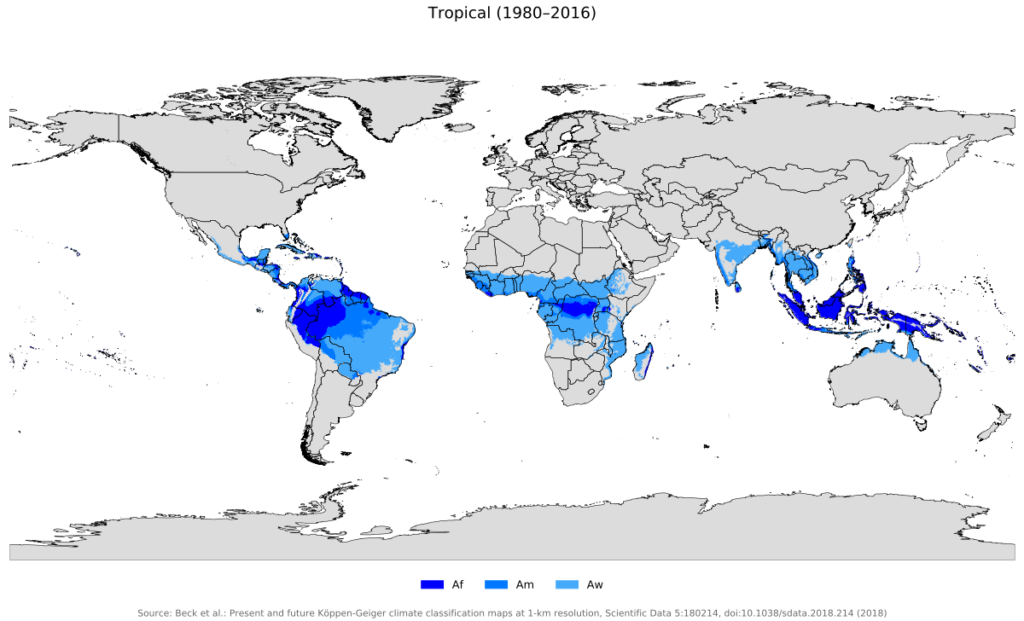

熱帯雨林気候(Af)

一年中、高温多雨。赤道付近に広がる。

雨が多いので、熱帯雨林と呼ばれる「いろんな種類の樹木からなる密林」ができる。

- 南アメリカのアマゾン川流域→セルバ

- 東南アジア、アフリカ→ジャングル

熱帯モンスーン気候(Am)

モンスーンの影響を受けている熱帯の気候。一年中高温で、夏に雨が多く、冬はやや乾燥する。熱帯雨林気候とサバナ気候の中間的な特徴をもつ。

サバナ気候(Aw)

一年中高温で、雨季と乾季がある。熱帯雨林気候(赤道付近)と乾燥帯の間に広がる。

- 雨季:雨がたくさん降る時期

- 乾季:雨があまり降らず乾燥する時期

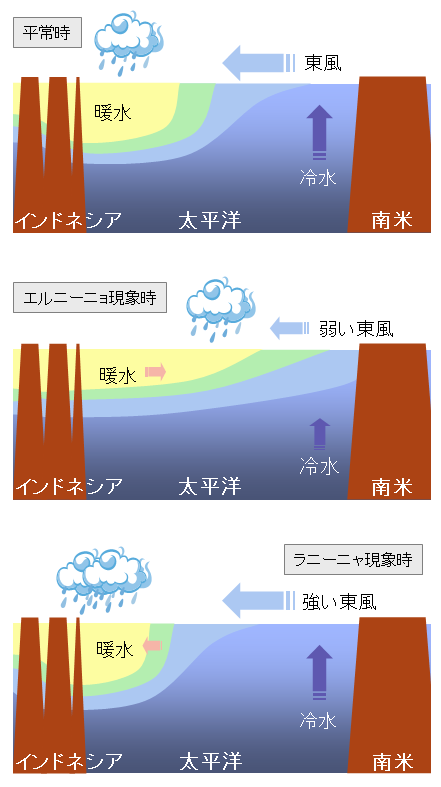

- サバナ気候が熱帯雨林気候の周りに分布する理由

-

Wikipediaより 赤道に近いところは一年中、太陽エネルギーをたくさん浴びる(→熱帯雨林気候)。

一方で、赤道から少し離れたところは、太陽エネルギーを超たくさん浴びる時期とそうではない時期とに分かれる(→サバナ気候)。

(理由)地球の自転の回転軸(地軸)が傾いていて、地球が太陽の周りを公転しているから

地球の自転の回転軸は約23度傾いていて、地球は自転しながら太陽の周りを公転している。

北半球の地域にとって、

- 地軸が太陽の方を向く時期(=太陽エネルギーをより多く受ける時期)が夏で、

- 地軸が太陽とは反対の方を向く時期が冬。

※南半球は逆。だから北半球とは季節が逆になる。

雨季と乾季があるので、樹木がまばらに混じった長草草原が見られる。(ライオンキングの世界)

- アフリカ→サバナ

- オリノコ川流域→リャノ

- ブラジル高原→カンポ

熱帯で人間はどんな工夫をしている?

暑さへの工夫

風通しの良い高床式の家や大きな窓、深いひさしなどが見られる。

衣服は通気性のある薄手のものが選ばれ、足元はサンダルが多い。

日中の暑さを避けるため、朝夕に活動する生活リズムも一般的。

スコールへの工夫

家屋は浸水対策として土台を高くし、屋根の傾斜を急にして排水を促す構造になっている。

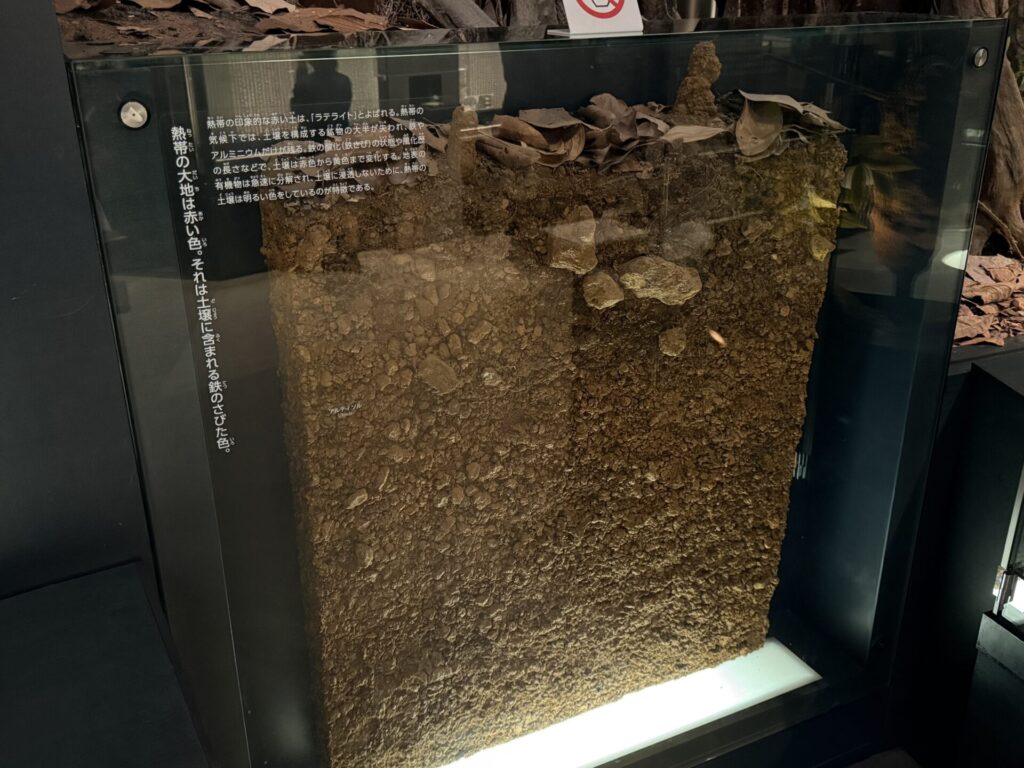

植生・土壌の特質への工夫

熱帯の多雨環境では土壌の栄養分が流されやすいため、酸化した鉄分が多く残ることで赤く見えるラトソルという土壌が分布する。

雨で流された栄養分を補うために焼畑農業が行われる地域や、傾斜地において雨で土壌が流されないようにするために階段状の棚田を作る地域が見られる。

果物や根菜など、気候に適した作物を育てる工夫も見られる。

(例)キャッサバ、タロイモ

- 土壌についてくわしく

-

熱帯での暮らしの具体例

東アジア

台湾

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| 鹹豆漿(シェントウジャン) | 温かい豆乳に、お酢や醤油、ネギ、干しエビ、ザーサイ、揚げパン(油條)などを入れた料理。 | 温暖な気候と豊富な雨に恵まれ、大豆などの豆類も育てやすい。 |

東南アジア

インドネシア(Af、Am)

主に熱帯雨林気候(Aw)で、首都ジャカルタは熱帯モンスーン気候(Am)。

食事に関する文化

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ナシゴレン | インドネシア風チャーハン。甘辛くスパイシーな味付けで人気。 | 熱帯気候で稲作が盛ん。香辛料文化の影響も大きい。 |

| サテ | 肉を串に刺して焼き、ピーナッツソースなどをかける料理。 | 高温多湿な気候で食べ物が腐りやすいので、よく火を通しスパイスを加えたソースをつける。 |

| マンゴー、ドリアンなど | 熱帯果物 | 熱帯雨林気候により、果物が豊富に実る自然環境。 |

| ワルン(屋台)文化 | 街中の小規模飲食店や屋台で手軽に食事ができる。 | 一年中温暖な気候で、屋外での商売がしやすい。 |

食事以外の文化(衣・住・宗教など)

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| サンダルや軽装文化 | 一年中暑いため、通気性のよい服装や履き物が一般的。 | 高温多湿な気候。 |

| 高床式住居 | 床を高くして湿気や洪水を避け、通気性を良くした住居。 | 熱帯の多雨環境に適応した建築様式。 |

| モスク | イスラム教徒の礼拝所。町の中心に多く建てられている。 | インドネシアはイスラム教徒が多数を占める世界最大のイスラム国家。 |

| バリ島のヒンドゥー文化 | バリ島ではヒンドゥー教が主流で、寺院や儀式が生活に根付いている。 | インド文化の影響。イスラム化から離れ独自に宗教が発展。 |

| バティックやソンケット | 色鮮やかな模様を染めた布(バティック)や金糸を織り込んだ布(ソンケット)など、伝統織物が多様。 | 交易や植民地時代の文化が融合し、華やかな伝統文化が育まれた。 |

シンガポール(Af)

熱帯雨林気候(Af)。

食事に関する文化

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| チキンライス | 茹で鶏と香り米(鶏のスープで炊いたご飯)をセットで提供。国民的な人気料理。 | 中国系移民(海南島)の影響。多民族国家で各文化が融合。 |

| ラクサ | ココナッツミルクベースのスパイシーなヌードルスープ。 | マレー系文化+中華の融合(ニョニャ文化)。熱帯でスパイスが豊富。 |

| サテ | 甘辛いソースをかけて食べる串焼き。屋台でも人気。 | マレー系文化由来。高温多湿な気候で食べ物が腐りやすいので、よく火を通しスパイスを加えたソースをつける。 |

| ホーカーズ(屋台街) | 多民族の料理が集まる公共の屋台センター。庶民的で多様な食文化が楽しめる。 | 植民地時代の混住と都市化による多民族共生の象徴。 |

食事以外の文化(衣・住・宗教など)

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ハウジング(HDB) | 多くの国民が住む公営団地。政府による計画住宅。 | 土地が狭く都市化が進む中、住宅供給と民族融和を目指す国策。 |

| サンダルや軽装文化 | 一年中暑いため、通気性のよい服装や履き物が一般的。 | 赤道直下で年間を通じて30℃前後の気候。 |

| 多宗教文化(仏教・イスラム・キリスト教・ヒンドゥー教など) | 街中にさまざまな宗教施設が共存している。 | 多民族国家で各民族が信仰を尊重し合う。国家も宗教調和を重視。 |

| 公用語が4つ(英語・中国語・マレー語・タミル語) | 学校や役所などでは複数言語が使われる。 | 植民地支配を経て多民族社会をまとめる手段として多言語を尊重。 |

マレーシア(Af)

熱帯雨林気候(Af)。

食事に関する文化

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ナシレマ | ココナッツミルクで炊いたごはんに、サンバル(辛味ソース)や卵・魚を添えた料理。国民食の一つ。 | 熱帯気候でココナッツや香辛料が豊富。 |

| サテ | 炭火で焼いた肉の串にピーナッツソースをかけて食べる人気料理。 | 高温多湿な気候で食べ物が腐りやすいので、よく火を通しスパイスを加えたソースをつける。 |

| ロティチャナイ | インド系の影響を受けた、カレーと食べる薄いパン。朝食や軽食として親しまれている。 | インド系移民の文化が食生活に溶け込んでいる。多民族国家の特徴。 |

| 屋台文化(ホーカー) | 街中に多様な料理を扱う屋台が集まる。手軽で安価。 | 熱帯の気候と多民族の共存から、多様な食文化が屋台に集約。 |

食事以外の文化(衣・住・宗教など)

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| バジュ・クロン/バジュ・クバヤ | マレー系の伝統衣装。通気性のよい素材でできており、祝祭や宗教行事で着用される。 | 高温多湿に適した衣服。イスラム教の服装規定も反映。 |

| サンダルや軽装文化 | 年中暑いため、涼しい服装と履き物が主流。 | 熱帯の気候に対応した日常の衣生活。 |

| 高床式住居(カンポンハウス) | 村落部では床を高くし、通気性や洪水への備えがある伝統的木造住宅。 | 熱帯の多雨・湿気・害虫から身を守るための工夫。 |

| モスクと礼拝 | 国教がイスラム教であり、全国にモスクがあり、礼拝が生活に密着。 | 多数派であるマレー系住民はムスリム。 |

| バティックやソンケット | 色鮮やかな模様を染めた布(バティック)や金糸を織り込んだ布(ソンケット)など、伝統織物が多様。 | 交易や植民地時代の文化が融合し、華やかな伝統文化が育まれた。 |

タイ(Am、Aw)

熱帯モンスーン気候(Am)やサバナ気候(Aw)。

食事に関する文化

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| カオパット | 米を炒めて野菜や肉、卵とともに味付けした家庭的料理。タイ風チャーハン。 | 稲作が盛んな。米が主食。 |

| トムヤムクン | エビやハーブを使った酸味と辛味のあるスープ。 | 熱帯気候でスパイス・ハーブが豊富。 |

| グリーンカレー | ココナッツミルクと青唐辛子ベースの辛いカレー。 | 熱帯でココナッツや香辛料が豊富。 |

| 屋台文化(ローカルマーケット) | 街のいたるところにある屋台で手軽に多彩な料理が楽しめる。 | 熱帯で屋外生活がしやすく、観光業や都市化と結びついて発展。 |

食事以外の文化(衣・住・宗教など)

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| チュット・タイ | 正式な場で着用される伝統服。通気性のある布を使用。 | 高温多湿な気候に合わせた素材選び。王室行事などで着用される。 |

| 高床式木造住宅 | 木造で床が高く、風通しが良く洪水にも対応できる構造。 | スコールや洪水が多く、高温多湿な気候に対応した。 |

| ワット(仏教寺院) | タイ全土に点在する華やかな寺院。仏教徒が日常的に参拝する。 | 国民の多くが仏教徒で、宗教が生活に深く根付いている。 |

| 僧侶への托鉢(たくはつ) | 僧侶が朝に食べ物を受け取る仏教文化。市民が進んで支援する。 | 仏教の慈悲と施しの精神に基づく伝統的な生活習慣。 |

| 王室への敬意(王の写真掲示など) | 公共の場に王や王妃の肖像が掲げられ、王室を尊敬する文化。 | タイは立憲君主制であり、王室が国民の精神的支柱となっている。 |

ベトナム(Aw)

首都ハノイがある北部は温帯夏雨気候(Cw)、経済都市ホーチミンがある南部はサバナ気候(Aw)。

食事に関する文化

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| フォー | 米粉で作った平たい麺を使うスープ料理。朝食としても定番。 | 温暖な気候で稲作が盛ん。 |

| バインミー | フランスパンに肉や野菜を挟んだサンドイッチ。屋台で手軽に買える。 | 植民地時代のフランス文化とベトナムの食材が融合。 |

| 生春巻き(ゴイクン) | 生野菜やエビ、米麺などをライスペーパーで巻いた冷菜。 | 暑い気候に合う、火を使わない料理。野菜が豊富に使われる。 |

| 路上食文化(屋台) | プラスチックの椅子や机を使った簡易な屋台で食べる習慣。 | 温暖で屋外生活がしやすい。 |

食事以外の文化(衣・住・宗教など)

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| アオザイ | ベトナム女性の伝統衣装。細身で風通しの良いデザイン。 | 暑さに配慮した形と素材。 |

| テト(旧正月) | 旧暦で祝われる最も重要な祝祭。家族で先祖を祀り、新年を祝う。 | 農業社会と儒教文化の影響。中国文化とのつながりが色濃い。 |

| 水上人形劇 | 水上で操る伝統的な人形劇。農業や神話を題材とする。 | 稲作農村の文化を反映した芸能。水が生活と密接に関わる地域性。 |

| バイク文化 | 国民の主要な移動手段。都市でも大量のバイクが見られる。 | 道路が狭く渋滞が多いため、小回りが利くバイクが便利。温暖な気候にも適している。所得水準的にもバイクは購入しやすい。 |

アフリカ

コンゴ民主共和国(Af、Aw)

食事に関する文化

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| フフ(フーフー) | キャッサバやヤムイモをすりつぶして団子状にした主食。手でちぎってスープと食べる。 | 米や小麦よりも、熱帯で育ちやすい根菜類が主食として発達。 |

食事以外の文化(衣・住・宗教など)

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| パーニュ | 色鮮やかな模様の布(パーニュ)を体に巻いて服にする。 | 高温多湿な気候に合った通気性の良い衣服。西アフリカ全体に広がる文化。 |

| 高床式・茅葺きの住居 | 村落では草や木を使った簡素な高床式住居が多い。 | 洪水・湿気・害虫対策。熱帯雨林地域で入手可能な自然素材を活用。 |

| キリスト教と伝統宗教の併存 | 多くの人がキリスト教を信仰しながら、祖先崇拝や精霊信仰も続いている。 | ベルギーの植民地時代にキリスト教が広まったが、先住文化も根強く残る。 |

| 音楽とダンス(リンガラ音楽など) | 太鼓や弦楽器を使ったリズミカルな音楽とダンスが日常に根付く。 | 口承文化や共同体のつながりを大切にするアフリカ文化の特徴。 |

| 多言語社会(リンガラ語、スワヒリ語、フランス語など) | 日常会話には地域言語、教育や政治にはフランス語が使われる。 | 多民族国家で、旧宗主国ベルギーの影響も残る。 |

| サンドゥカ(移動販売) | 商品を頭にのせて販売する女性が多く見られる。 | 経済的な理由と物流インフラの不足から生まれた移動販売の知恵。 |

ラテンアメリカ

ブラジル(Af、Am、Aw)

食事に関する文化

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| フェイジョアーダ | 豆と豚肉などを煮込んだ料理。国民食として親しまれている。 | 奴隷制度時代のアフリカ系文化とポルトガル料理の融合。 |

| シュラスコ | 串に刺した肉を炭火で焼いて食べるスタイルのバーベキュー。 | 牧畜が盛んな南部のガウチョ文化から発展。 |

| アサイーボウル | アサイーのスムージーにフルーツやグラノーラなどのシリアルをトッピングして作るデザート。 | アサイーはアマゾン原産。 |

食事以外の文化(衣・住・宗教など)

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| 高床式住居(アマゾン地域) | 雨季の洪水や湿気に対応するため、床を高くした住居。 | アマゾン川流域の熱帯雨林地域における自然への対応。 |

| カーニバル | サンバを中心とした世界最大級の祭典。衣装や踊りが華やか。 | カトリックの宗教行事にアフリカ系文化が融合したブラジル特有の祝祭。 |

| カンドンブレ(宗教儀礼) | アフリカ由来の信仰とカトリックが融合した宗教文化。 | 奴隷として連れてこられたアフリカ系住民の信仰が根付く。 |

| サッカー文化 | 子どもから大人まで熱中する国民的スポーツ。 | 経済格差がある中で、誰でもできるスポーツとして人気。 |

| 多民族共生文化(日系・アフリカ系・先住民など) | 街には多様な顔立ちの人々が暮らし、文化も多様。 | ヨーロッパ・アフリカ・アジアなど移民が多く、文化が混ざり合う社会。 |