なぜ偏西風(ジェット気流)は上空で安定して強く吹くのか?

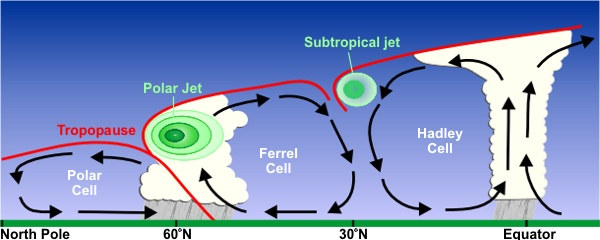

偏西風は地表では風の向きや強さが日々大きく変化するが、上空(およそ高度8,000〜13,000m)では非常に安定して強く、西から東に向かって吹いている。

この強い上空の偏西風はジェット気流と呼ばれ、飛行機の航路にも利用されている。

では、なぜこのように上空で安定して強い風が吹くのか?

ポイントは「温度差による気圧の傾き」

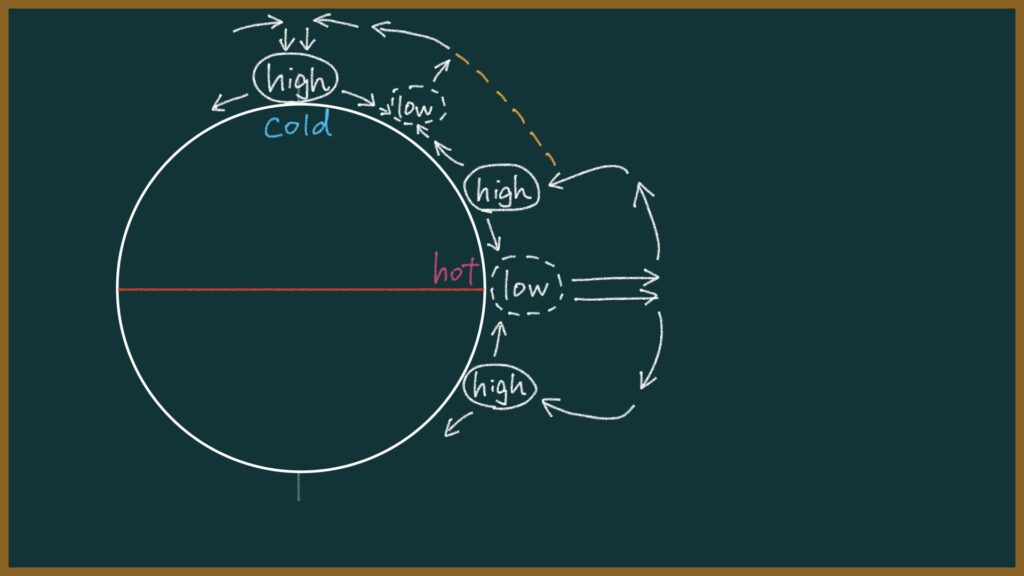

ジェット気流を生み出している主な原因は「赤道と極の間にある温度差」。

赤道側は上空でも気圧が高い

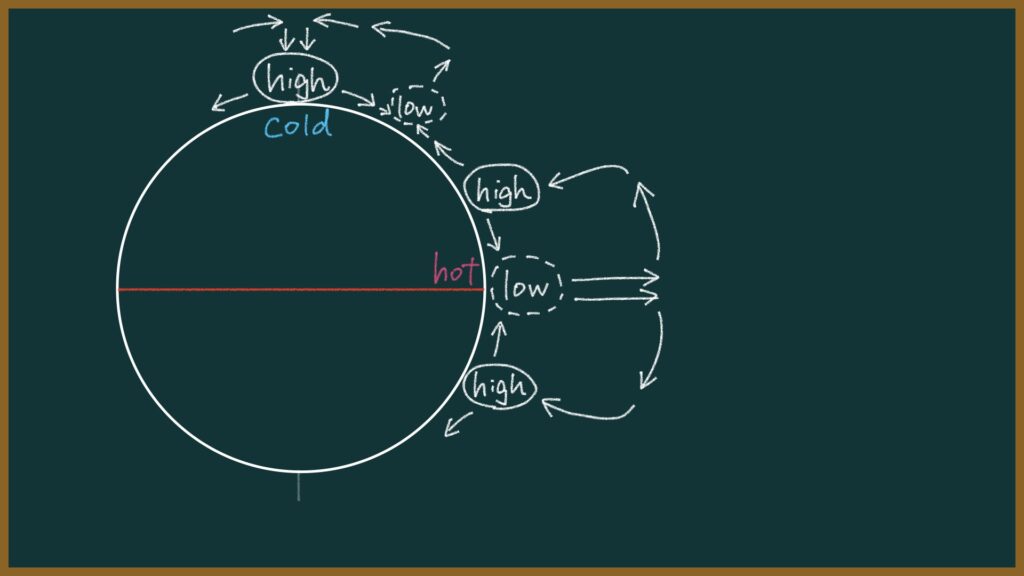

赤道付近は太陽からのエネルギーが強く、空気が温められて膨張する。

そのため、空気が高くまでのぼって空気の層が厚くなる(=対流圏が厚くなる)。

その結果、上空(たとえば高度10km)でも上にたくさん空気が乗っている状態になるので、重みを受けて気圧が高くなる。

極側は上空で気圧が低い

一方、極地方は太陽の熱が弱く、空気が冷えて収縮する。

そのため、空気が高くまでのぼらず空気の層が薄くなる(=対流圏が薄くなる)。

その結果、上空(たとえば高度10km)では上にたくさん空気が乗っていない状態になるので、重みを受けにくく気圧が低くなる。

この気圧差が風を生む

同じ高度でも、赤道側では気圧が高く、極側では低い。

この差(=気圧傾度)が、空気を流れさせる原動力になる。

そして、風は気圧の高い方から低い方へ流れ、地球の自転の影響(コリオリの力)を受けて西から東へ向かう風=ジェット気流になる。

なぜ中緯度で特に強くなるのか?

特に「中緯度の上空」では、赤道側と極側の温度差が大きくなる。赤道側の空気はそれなりに温かいのに対して、極側の空気はかなり冷たくなる。

その結果、空気の膨張度合いが変わり、同じ高度での気圧差が大きくなる。

ゆえに、中緯度の上空では風速が非常に速くなる。ジェット気流は時速300km以上になることも。

※低緯度の上空でも西から東へと風が吹くが、赤道付近と緯度30度付近では「どちらも暑い」ことで大きな気圧差が生まれないため、中緯度のジェット気流ほどは強い風にならない。(亜熱帯ジェット気流)

参考:ジェット気流