【地理】なぜ地球上にはいろんな気候が見られるのか?②【気候因子】

パート1の記事では、

「地球が球体であるために、地域によって太陽の光(エネルギー)の受け方が変わり、それが気温差や気圧差を生み、大気の循環や雲・雨を生み出している」ことを説明した。

でも、この話だけを聞くと「じゃあ、同じ緯度にある場所なら同じような気候になるんじゃない?」と思うかもしれない。

実際、パート1で話した現象の影響はとても大きいので、同じ緯度にある場所は似た気候が見られる傾向にある…!

けれど、細かく見ると「同じ緯度でも、場所によって異なる気候が見られる」ことがある。

- (例)ロンドンと札幌はほぼ同じ緯度だが、冬の気候は全然違う

- (例)同じ30度付近でも、サハラ砂漠と沖縄では降水量が大きく異なる

いったい、なぜそんな違いが生まれるのか?

パート2の記事では、その理由――地域ごとにさまざまな気候が見られるわけ――を説明する。

気候の多様性を生み出す要素

地域ごとに様々な気候が見られるのは、

- 地球は傾いた状態で自転しつつ、太陽の周りを周っていて、

- 大きな海や大陸が均等に並んでいるわけではなく、

- さらに陸地の標高にもさまざまな違いがある

から。

地球は傾いた状態で自転しつつ、太陽の周りを周っている

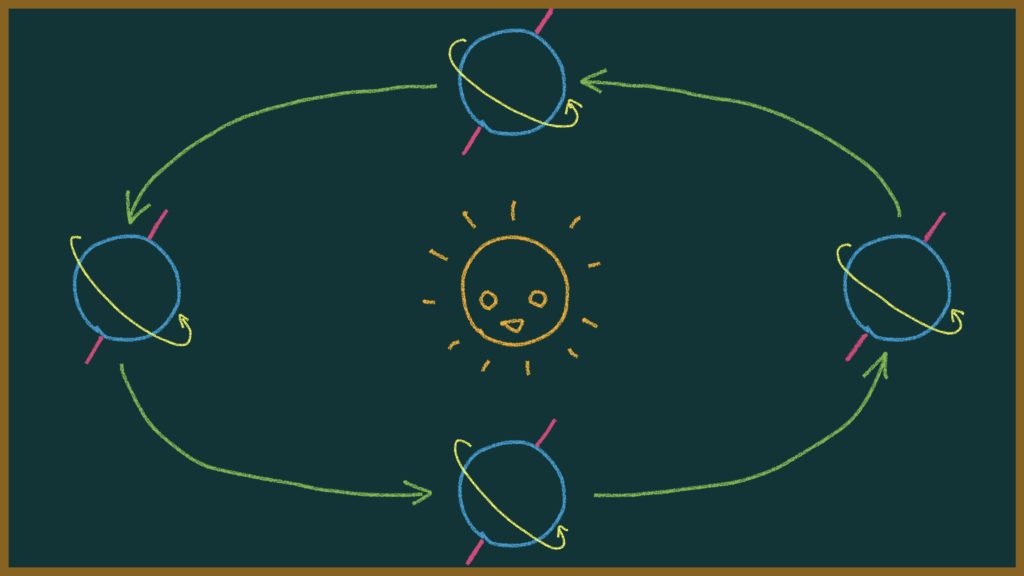

地球は傾いた状態で自転しつつ、太陽の周りを周っている。

このことにより、季節変化が生じる。

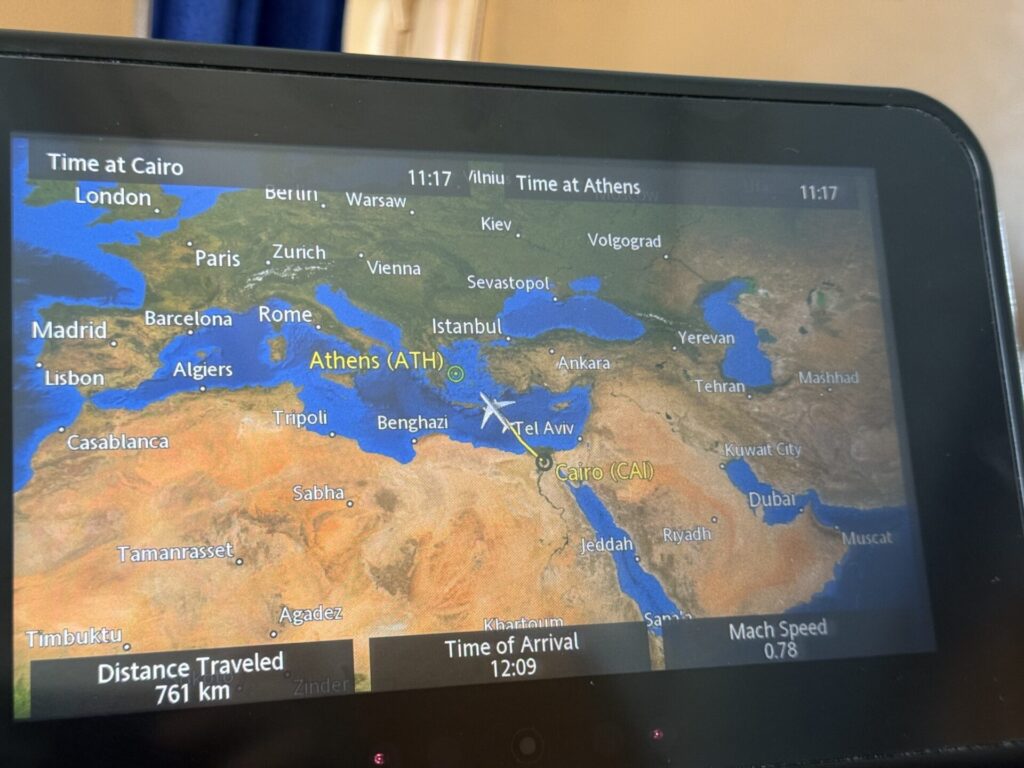

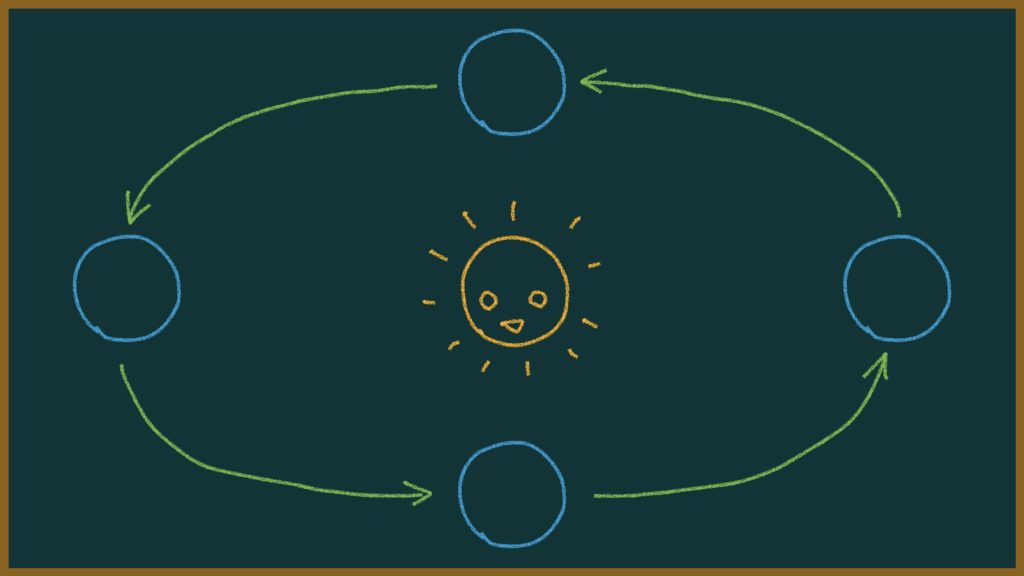

地球は約1年(365日)かけて太陽の周りを回っている。この運動を公転と言う。

また、地球自体もくるくると回転している。この運動を自転と言う。

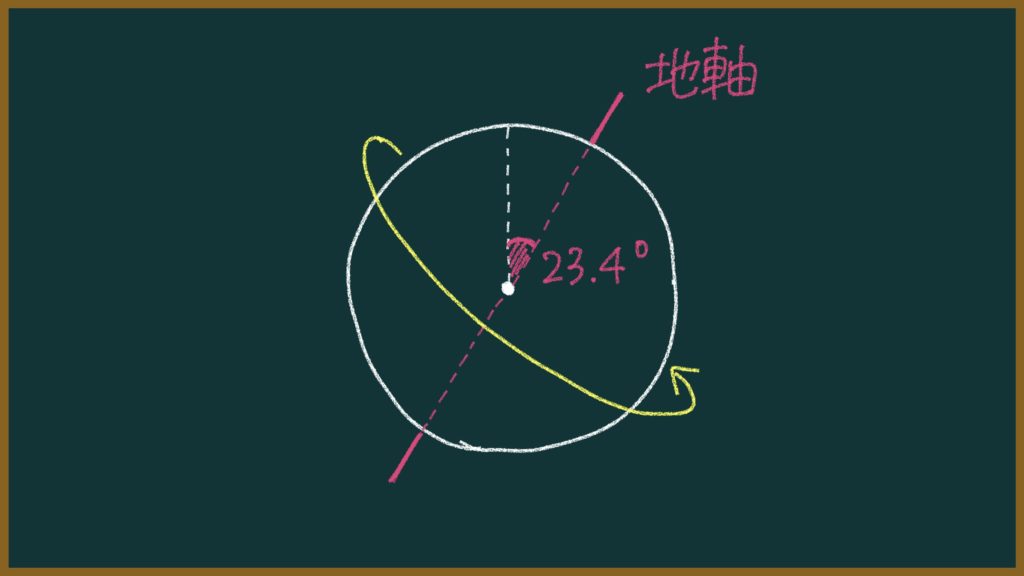

自転には回転の軸(地軸)があり、地軸は約23.4度傾いている。

地軸=北極点と南極点を結ぶ直線。地球の自転軸。

地球が自転しながら太陽の周りを公転する様子を図で示すと、下図のようになる。

この結果、同じ地域でも1年の中で「太陽光が地表に当たる角度」が少しずつ変化することになる。

- 夏:太陽のエネルギーを最も受け取れる時期(→だから暑い)

- 冬:太陽のエネルギーを最も受け取れない時期(→だから寒い)

夏と冬の差は地域によって異なる。

緯度が高い地域ほど、「太陽のエネルギーをたくさん受ける時期」と「太陽のエネルギーをあまり受けない時期」の差は大きくなる。

地球が球体であるがゆえに、緯度が高い地域は冬の時期に太陽光が地表に当たる角度が極端に小さくなるから。

(画像)

逆に、赤道に近いところは「太陽のエネルギーをたくさん受ける時期」と「太陽のエネルギーをあまり受けない時期」の差が小さい。

→常に「太陽のエネルギーをたくさん受ける時期」と言ってもいいくらいなので、赤道付近は1年中暑くなる(常夏)。

とは言っても、赤道付近でも「太陽のエネルギーをたくさん受ける時期」と「太陽のエネルギーをあまり受けない時期」の差が微妙にあるのは事実。

→赤道付近では夏と冬で、気温よりも雨の降り方に違いが生まれがち(→雨季・乾季)。

(画像)

大きな海や大陸が均等に並んでいるわけではない

人間が生活をする陸地の気候は、物質としての性質が陸地とは異なる水(海)からの影響を大いに受ける。

しかし、大きな海や大陸が均等に並んでいるわけではないので、地域ごとに水(海)からの影響の受け方に違いが生じ、これが地域ごとの気候の違いにつながる。

まず超重要な事実として、人間が生活をする陸地と、海(大きな湖を含む)は物質の性質的に全くの別物。

土(地面)に比べて、水(海)は温まりにくく冷めにくい(熱しにくく冷めにくい)性質がある。

(画像)

※夏はアスファルトの地面がむちゃくちゃ熱くなるけど、プールの水は気持ち良い。(←アルファルとは土とは違うから例として本当は適切ではないけれど、水が温まりにくく冷めにくいことをイメージしやすい例だと思う)

- なぜ水は温まりにくく冷めにくいのか?

-

比熱(ひねつ)=物質1gの温度を1℃上げるのに必要な熱の量

物質 比熱(J/g・℃) 水 4.2(かなり大きい) 土・砂 0.8〜1.0程度 金属(鉄) 0.4くらい 水の比熱が大きい(=水が温まりにくく冷めにくい)のは、水分子(H₂O)同士の「水素結合」が強いから。熱を加えても、そのエネルギーはまず水素結合(分子同士のつながり)を緩めるのに使われる。

- 台風と比熱の関係

人間が生活をする陸地の気候は、物質としての性質が陸地とは異なる水(海)からの影響を大いに受ける。

海の影響(隔海度)

海からの距離(隔海度:かくかいど)が気候に関係する。

- 海の近くは気温変化がゆるやかになる:陸地に比べて海は温まりにくく冷めにくい性質を持つので、「海が近くにある」と陸地の気温の上昇・下降にブレーキがかかる

- 海の近くは降水量が多くなりやすい:海は水蒸気をもたらすので、「海が近くにある」と雲ができやすく雨が降りやすくなる

(画像)

| 海に近い(沿岸) | 1日単位・1年単位での気温の変化がゆるやかで、雨が降りやすい |

| 海から遠い(内陸) | 1日単位・1年単位での気温の変化が大きく、雨が降りにくい |

昼間や夏、太陽の光がたくさん当たると:

- 陸地はすぐに熱くなるが、海はあまり温まらない

- →海辺の地域は、海の影響で気温の上昇がゆるやかになる

夜間や冬、太陽の光が少なくなると:

- 陸地はすぐに冷えるが、海はあまり冷えない

- →海辺の地域は、海の影響で気温の低下がゆるやかになる

(画像)

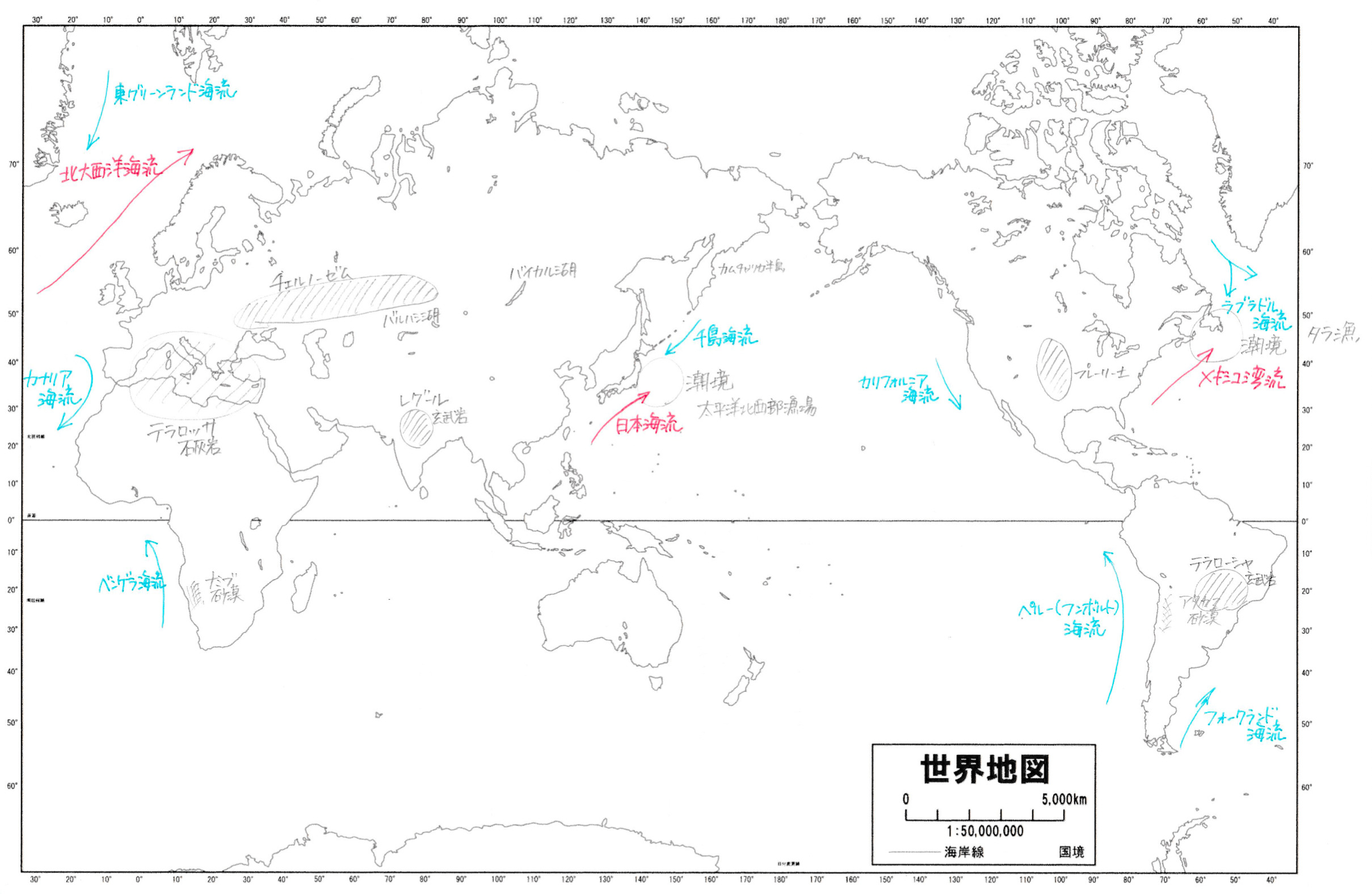

海流の影響

大気の循環による地表の風が海の水を動かすことで、大規模な海の流れ(海流)が生まれる。この海流も、沿岸の気温や降水量に大きな影響を与える。

(画像)

| 水温 | 流れる方向 | 海流の種類 |

|---|---|---|

| 周辺の海よりも温かい | 赤道 → 高緯度へ | 暖流 |

| 周辺の海よりも冷たい | 高緯度 → 赤道方向へ | 寒流 |

※水は温まりにくく冷めにくいので、一度温まった・冷えた水はしばらくその状態を保ったまま流れてくる。

この結果、暖流が近くを流れる地域は温かく、寒流が近くを流れる地域は涼しくなりやすい。

と同時に、海流は降水量にも影響を与える。

暖流が流れる地域では、海水が温かいため、空気にたくさんの水蒸気が供給される。その結果、湿った空気が上昇しやすくなり、雲ができて雨が降りやすくなる。

一方、寒流が流れる地域では海水が冷たく、水蒸気があまり発生しないため、空気が乾燥して雨が降りにくくなる。

(画像)

- 寒流の影響で砂漠ができる

-

ナミブ砂漠、アタカマ砂漠、カラハリ砂漠

- 重要な海流

-

ペルー海流

北大西洋海流

メキシコ湾流

カナリア海流

カリフォルニア海流

千島海流(親潮)

リマン海流

日本海流(黒潮)

対馬海流

西岸と東岸の海からの影響の受け方の違い

偏西風が吹く中緯度地域(緯度30〜60度くらいの地域)の大陸の西岸は、水(海)からの影響を受けやすくなる。

大陸の西岸には、陸地に比べて温まりにくく冷めにくいという性質を持つ海の上を通ってきた湿った空気(海洋性の空気)が流れ込む。その結果、大陸の西岸では気温の上昇・下降にブレーキがかかり、一年を通して穏やかな気候になりやすい。

(画像)

一方、大陸の東岸は大陸西部からの空気(陸地の空気)が流れ込む。西岸と違って気温の上昇・下降にブレーキがかからないので、夏は非常に暑く、冬は非常に寒くなりやすい。

(画像)

- ユーラシア大陸の東部でモンスーンが吹く理由

-

ユーラシア大陸の東部でモンスーン(季節風)が吹くのは「ユーラシア大陸の東部は”陸地らしさ”がものすごく強く発揮される」から。

ユーラシア大陸の西岸(ヨーロッパ)では、海の上を吹く偏西風の影響で陸地の気温の上昇・下降にブレーキがかかる。

しかし、その影響(海洋性の湿った空気の影響)は大陸の東部までは届かない。ユーラシア大陸はあまりにも東西に広い大陸だから。(※偏西風自体はユーラシア大陸東部にも届いているが、風の湿度や温度が変わっている)

この結果、ユーラシア大陸の東部では「温まりやすく冷めやすい」という陸地の性質がモロに発揮される。

しかもユーラシア大陸の東部の陸地は広い。南北に広がる形状になっている。

そのため、「温まりやすく冷めやすい」という陸地の性質はさらに発揮されやすくなる。

こうして、

- 夏は陸地の気温が高くなって上昇気流が生じるので海から強く風が吹き込むことになり、

- 冬は陸地の気温が低くなって下降気流が生じるので海へと強く風が吹き出すことになる。

これがモンスーン(季節風)がユーラシア大陸の東部で吹く理由。

- 北アメリカ大陸の東部でモンスーンが吹かない理由

-

北アメリカ大陸はユーラシア大陸ほど東西に広いわけではなく、東部の陸地が広いわけでもない。大きな湖(五大湖)もあるし。

→北アメリカ大陸は”陸地らしさ”があまり発揮されず、アジアほどのモンスーンは吹かない。

※ただ、モンスーン的な風は吹くには吹く。でもアジアに比べると微弱。

- じゃあ貿易風(東から西の風)が吹く赤道付近はどうなの?

- じゃあ高緯度の地域は・・・?

陸地の標高にもさまざまな違いがある

地球にはたくさんの陸地があるが、すべて同じ標高ではない。

このことにより、地域によって気温差が生じる。

標高(高さ)が高くなるほど気温が下がる。一般に、標高が100m上がると気温は約0.65度下がると言われている。

(画像)

そのため、標高の高い場所は緯度が低くても涼しい傾向にある。

(例)赤道直下のエクアドルにある都市キトは、平均気温が約13度(←標高が3,000m近く)。

- なぜ標高が高くなると気温が下がるのか?

-

標高が高い場所は気圧が低いため、空気が膨張しやすいから。

- 空気は「目に見えないけど押されている」存在。

- 地表の空気は、重力によって下に落ちようとする大気からぎゅうぎゅうに押しつけられている(=気圧が高い)。

- しかし標高が高くなると、空気の上にある「重し」が少なくなる(=気圧が低い)。

- その結果、標高が高くなると空気は膨張しやすくなる。

空気は膨張すると温度が下がる性質がある(断熱膨張)。よって、標高が高くなると気温が下がる。

※もっとくわしく

空気の温度とはそもそも、分子がお互いにどれくらい激しくぶつかり合っているかのこと。

- 分子が速く動き、よくぶつかる → 温度が高い

- 分子がゆっくり動き、あまりぶつからない → 温度が低い

空気が膨張する際、分子は広い空間に動こうとして広がる方向にエネルギーを使う。すると、分子の「全体の運動エネルギー」が他のことに使われてしまうため、分子どうしのぶつかり合いが弱まり、温度が下がる。

例えると、、、

分子たちは「めちゃくちゃ元気な子供たち」みたいなもの。狭い部屋(=高気圧)では、みんながすごい勢いで走り回っててぶつかりまくっている(温度が高い)。

でも、部屋の壁が取り払われて空間が広くなり、子供たちが外に動いていく(=膨張)とき、一人ひとりが外に動いていくためにエネルギーを使うので、お互いにぶつかりあう動きが落ち着く(=温度が下がる)。

- なぜ宇宙は寒いのか?

-

温度は「分子の動きの激しさ」で決まるが、体感する暑さ・寒さは「体にぶつかってくる分子の数」が大きく関係する。

宇宙は地表に比べて分子の動きは激しいが、分子の数が圧倒的に少ない。なので、「温度が高い」がエネルギーが体に伝わらないため「寒く」感じる。

例えると、、、

「超超超高速パンチをする人が1人だけいる広場」が宇宙で、「高速パンチをする人がぎゅうぎゅうに詰まっている満員電車」が地表。

- 超超超高速パンチをする人がいても、1人しかいないから滅多に当たらない。だから痛くない(=暑くない)。

- 一方、パンチはそんなに強くないけど、人がたくさんいたら大量に当たって痛い(=暑い)。

・・・じゃあさ、なんで宇宙空間は分子の動きが激しいの?

(→ここからは自分で調べてちょ)

こうして、地球上には多様な気候が生じる

気候って本当にややこしい。

場所によって気温も降水量も大きく違うし、たとえ昼間は同じ気温の場所でも、夜になったら気温が大きく違ったり、季節が違うと全く別物の気候になったりする。季節が変わると全く別物の気候になったり、気温は同じでも降水量が違ったりもする。

とにかく、地球で見られる気候は様々すぎて、「地域によって気候が違うよね。人それぞれならぬ”地域それぞれ”だよね」っていう、何かを言ったようで何も言っていない言い方をしたくなってしまう。

「多様な気候」を分類する

そんなとき、ある人がこんなことを考えた。

「もうさ、空気の動きとか気温とか細かいことは置いといて、地面にどんな植物が生えてるかを見れば、だいたいその地域の気候がわかるんじゃない?」

たしかに。

いろんな要因があって気候はバラバラでも、

同じような植物が生えてるなら、その場所は“植物にとって似たような環境”とみなせる。

というわけで、ケッペンという人物が植物の分布を手がかりにして気候を分類した。

こうしてできたのが「ケッペンの気候区分」。地球の気候を大きく5つに分けることに成功した。

ケッペンの気候区分は、植物というわかりやすい基準を使って、世界の気候をシンプルに捉えようとした大発明!

ということで、ケッペンの気候区分の説明に移りたいけど、

ケッペンの気候区分を理解するために、まずは「地球に生えている植物の大まかな分布」について理解しなければいけない。

→植生の記事へ